Suivons les lumières de la plume ouvreuse

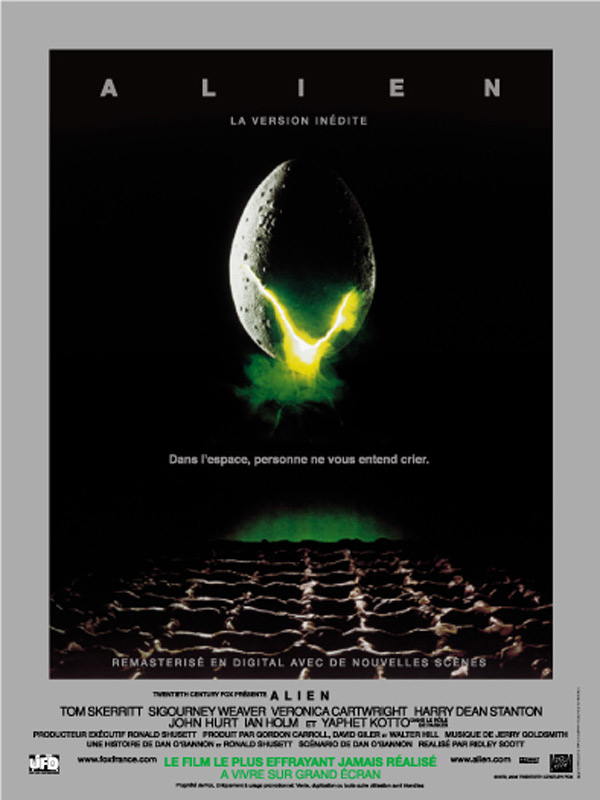

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Toutes les femmes sont des aliens, est un le texte hybride d’Olivia Rosenthal, né d’un projet théâtral avec le collectif ildi ! eldi. Dans cet objet intriguant, la tétralogie Alien, Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, Bambi et Le Livre de la Jungle de Walt Disney sont les matériaux des va-et-vient entre le réel et l’imaginaire, le passé et le présent, la fiction intime et l’essai, l’émotion et la réflexion, le précis et le spectral…

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Toutes les femmes sont des aliens, est un le texte hybride d’Olivia Rosenthal, né d’un projet théâtral avec le collectif ildi ! eldi. Dans cet objet intriguant, la tétralogie Alien, Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, Bambi et Le Livre de la Jungle de Walt Disney sont les matériaux des va-et-vient entre le réel et l’imaginaire, le passé et le présent, la fiction intime et l’essai, l’émotion et la réflexion, le précis et le spectral…

L’investigation, dans laquelle la rigueur épouse la fantaisie, l’intuition et l’enthousiasme se piquent de divination (p. 80), éclaire sur la profondeur et les aspects dissimulés de ces longs métrages qui font partie du patrimoine du cinéma, autant dire de l’inconscient collectif.

L’investigation, dans laquelle la rigueur épouse la fantaisie, l’intuition et l’enthousiasme se piquent de divination (p. 80), éclaire sur la profondeur et les aspects dissimulés de ces longs métrages qui font partie du patrimoine du cinéma, autant dire de l’inconscient collectif.

Mais parler d’un film n’est-ce pas parler de soi (p. 14) ? Raconter comment certaines scènes laissent une empreinte dans la mémoire qui pour indélébile qu’elle soit n’en est pas moins suspecte ou traîtresse. De quoi se souvient-on ? Qu’est-ce que ces images cultes produisent et construisent en soi ? Qu’avait-il été donné, au fond, de voir ? Dans quelles conditions initiales ? Et comment les revoit-on avec la réflexion que prête la distance des années ? Pourquoi l’impression première est-elle si solide ? La hantise toujours puissante ou l’illusion décevante ? De quel désir de liberté ou de conformisme est-elle le nom ?

Dans le premier volet qui donne son titre au livre, c’est à une allure échevelée, comme une descente de slalom, avec ses passages obligés, ses zigzags, ses accélérations et ses rebonds travaillés, que la narratrice nous invite à suivre Sigourney Weaver aux prises avec la bête extraterrestre sans pitié. Et qu’importe que les effets spéciaux se perfectionnent de film en film (p. 36), il s’agit toujours de se tapir et foncer, afin de sauver sa peau, dans le réseau des couloirs obscurs et malaisés des vaisseaux spatiaux remplis d’hommes, des planètes lointaines et hostiles qui sont autant de labyrinthes abritant la mort intraitable et dont l’encombrement et l’aspect tortueux incarnent peut-être la géographie cauchemardesque des arcanes psychiques de la femme, de la mère, de l’amante…

Dans le premier volet qui donne son titre au livre, c’est à une allure échevelée, comme une descente de slalom, avec ses passages obligés, ses zigzags, ses accélérations et ses rebonds travaillés, que la narratrice nous invite à suivre Sigourney Weaver aux prises avec la bête extraterrestre sans pitié. Et qu’importe que les effets spéciaux se perfectionnent de film en film (p. 36), il s’agit toujours de se tapir et foncer, afin de sauver sa peau, dans le réseau des couloirs obscurs et malaisés des vaisseaux spatiaux remplis d’hommes, des planètes lointaines et hostiles qui sont autant de labyrinthes abritant la mort intraitable et dont l’encombrement et l’aspect tortueux incarnent peut-être la géographie cauchemardesque des arcanes psychiques de la femme, de la mère, de l’amante…

Au fil des pages et du haletant parcours du combattant à différents niveaux, les paragraphes d’une phrase associent toujours plus les deux figures que sont Ripley et la créature. La chronologie incertaine est aussi un dédale sens dessus dessous dans lequel la voix narrative se fait son cinéma, un cinéma qui entraîne dans les descriptions des scénarios de la saga et la mémoration des affects : la terreur, l’émerveillement, la confusion, le plaisir… Un cinéma qui sinue avec une étonnante fluidité, une maîtrise du jeu des digressions sur le ton de la confidence monologuée, du compte-rendu des éléments de la vie quotidienne et des déductions bourrées d’à-propos et de clins d’œil insinuant en quoi la femme-soldat qui ne se laisse pas mobiliser et démoraliser est le monstre impossible à comprendre et à amadouer. À cette intersection symbolique, le destin minoritaire du deuxième sexe se confond avec la femme de pouvoir et le pouvoir de la femme racontant cette part de l’identité féminine qui est inquiétante étrangeté pleine de l’ambiguïté troublante du devenir-monstre (p. 21)… Monstre-mère ou mère du monstre ?

Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, vus à trois reprises, déçoivent, chaque fois, l’attente de la narratrice. C’est drôle, oui ! Dans un style oral et vivant, savant et spontané, l’écriture introspective exhume, dissèque et décode, recompose et recoud l’expérience, les sensations, les tours que jouent les ramifications de la mémoire, le théâtre de ses obsessions. D’où vient la méprise ? Le sentiment d’une erreur dans la distribution ? Que le couple à l’écran : Rod Taylor et Tippi Hedren, n’est pas le bon, mais la copie insipide des vrais acteurs ? Que révèlent ces faux souvenirs ? Et le sentiment d’imposture du couple inattendu ? Où se niche le malentendu frustrant ? En quoi est-il étroitement lié aux ressorts de l’intrigue ? Et aux risques encourus à échafauder d’autres scénarios ? À sortir des clous ? Du modèle dont Rod Taylor et Tippi Hedren, les figures polies et bien peignées, sont les archétypes malmenés par les oiseaux ?

Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, vus à trois reprises, déçoivent, chaque fois, l’attente de la narratrice. C’est drôle, oui ! Dans un style oral et vivant, savant et spontané, l’écriture introspective exhume, dissèque et décode, recompose et recoud l’expérience, les sensations, les tours que jouent les ramifications de la mémoire, le théâtre de ses obsessions. D’où vient la méprise ? Le sentiment d’une erreur dans la distribution ? Que le couple à l’écran : Rod Taylor et Tippi Hedren, n’est pas le bon, mais la copie insipide des vrais acteurs ? Que révèlent ces faux souvenirs ? Et le sentiment d’imposture du couple inattendu ? Où se niche le malentendu frustrant ? En quoi est-il étroitement lié aux ressorts de l’intrigue ? Et aux risques encourus à échafauder d’autres scénarios ? À sortir des clous ? Du modèle dont Rod Taylor et Tippi Hedren, les figures polies et bien peignées, sont les archétypes malmenés par les oiseaux ?

Du dernier volet est aussi trompeur l’onirisme des forêts étrangement « sombres » en bien des façons : la Forêt-Noire figurant le Nord comme la forêt tropicale du Sud. Tout de go, la cinéphile déclare, à propos des dessins animés Bambi et Le Livre de la Jungle : On nous ment (p. 119).

Du dernier volet est aussi trompeur l’onirisme des forêts étrangement « sombres » en bien des façons : la Forêt-Noire figurant le Nord comme la forêt tropicale du Sud. Tout de go, la cinéphile déclare, à propos des dessins animés Bambi et Le Livre de la Jungle : On nous ment (p. 119).

Pascal Bernier, A pop nightmare, exposition au Botanique, Bruxelles, 2012

Bambi est le premier traumatisme cinématographique. Un coup de feu abat sa mère et puis… Et puis rien !

Pascal Bernier, A pop nightmare, exposition au Botanique, Bruxelles, 2012

Pascal Bernier, Accident de chasse

Ne nous trompons pas de question emblématique : la narratrice ne se demande pas qui a tué la mère de Bambi, mais comment, en quelques secondes, le petit faon survit à l’irréparable. Il suffit que son père apparaisse et voilà, Bambi poursuit sa route…

On nous ment ! Hollywood nous tend à l’âge tendre un miroir aux alouettes qui induit en erreur (p. 114). Et c’est la faute à la musique qui adoucit les mœurs. Les effets subliminaux des mélodies dramatiques font passer la pilule : les meurtres et les préjugés raciaux. De la mort de la mère de Bambi, dont ce dernier se remet trop promptement, le lecteur glisse, dans la neige et l’épouvante, vers les fantômes des Juifs exterminés au rythme des orchestres, la musique étant l’art qui a le plus accompagné l’idéologie nazie.

La fausse naïveté du Livre de la Jungle est aussi débusquée. Son message sur la famille traditionnelle apparaît brouillé. Pourquoi ? L’orphelin Mowgli qui survit, en milieu hostile, à la disparition de ses parents permet à la narratrice de rebondir sur le thème de l’homoparentalité des parents de substitution : Baghera et Baloo sur fond de musique noire, swing attrayant (p. 118) et douteux vu le contexte racilisant des USA. De plus, le film est sorti en 1967, époque hippie de la révolution sexuelle : le bon sauvage serait-il devenu l’ennemi ?

La fausse naïveté du Livre de la Jungle est aussi débusquée. Son message sur la famille traditionnelle apparaît brouillé. Pourquoi ? L’orphelin Mowgli qui survit, en milieu hostile, à la disparition de ses parents permet à la narratrice de rebondir sur le thème de l’homoparentalité des parents de substitution : Baghera et Baloo sur fond de musique noire, swing attrayant (p. 118) et douteux vu le contexte racilisant des USA. De plus, le film est sorti en 1967, époque hippie de la révolution sexuelle : le bon sauvage serait-il devenu l’ennemi ?

Une fois seulement…

« Une fois, une seule fois seulement, Walt Disney a l’honnêteté de nous mettre en garde contre notre coupable penchant pour les comédies musicales. Une fois, il avertit le lecteur et Mowgli des effets pervers d’une écoute attentive et indolente du monde. C’est quand le python charme Mowgli. Les sons agréables qu’il émet avec sa langue biface pourrait conduire à la mort du héros :

Aie confiance

Crois en moi

Que je puisse

Veiller sur toi…

[…]

Fais un somme

Sans méfiance

Je suis làààà

Aie confiance

[…]

Le silence propice te berce

Souris et sois complice

Laisse tes sens glisser

vers ces délices tentatrices

On est prévenus. Ne succombons pas à la tentation, ce n’est pas la première fois que les serpents tentent de renverser et d’abîmer l’espèce humaine, on les connaît. » (p. 128-129)

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, en fait non, succombons à la séduction de cette écriture qui médite sur les codes sociaux et les clichés culturels, les représentations sexuelles, la condition féminine, l’aliénation…

Olivia Rosenthal, wikimedia.org

Née en 1965, Olivia Rosenthal est l’auteur de romans, pièces théâtrales et d’essais. Elle développe une œuvre arcboutée sur le cinéma, un support qui permet d’explorer finement les thèmes de la mémoire, des sentiments, de la norme, des symboles, et du sens de la liberté.

Toutes les femmes sont des aliens suivi de Les oiseaux reviennent et de Bambi & co est paru en 2016 aux éditions Verticales dans la collection Minimales, voir ici.

This Is The Law Of The Plague de la musicienne, poétesse, chanteuse, performeuse Diamanda Galás qui est une alien, un esprit d’Outre-monde envoûtant, une reine magicienne terrifiante entre Circée et Morgane, à la voix et à la beauté effroyable de Furie hors champ, irrécupérable…

0 commentaires