Soin de l’autre, c’est soin de soi

Sébastien Quagebeur, artiste collagiste, poète et travailleur socail, photographié par Silver Simphor

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, les habitués du blog connaissent déjà les œuvres de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur qui ont, heureusement, accompagné un article publié en mars dernier (lire ici). Membre du Collectif James Baldwin, fondé par Samuel Légitimus, une association dédiée à la promotion des œuvres du grand écrivain américain, Sébastien Quagebeur est aussi travailleur social. Il habite à Paris où s’est déroulé cet échange qui est publié en deux volets (seconde partie ici).

Sébastien Quagebeur et le Collectif James Baldwin devant le musée de l’Homme de Paris, au terme du Week-end Hommage à James Baldwin, 10 décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Les vagabonds sans trêves : Bonjour Sébastien Quagebeur, depuis combien d’années êtes-vous travailleur social… ?

Sébastien Quagebeur : Bonjour, je le suis depuis vingt ans ! Et j’ai travaillé dans différents secteurs. Le premier job, que j’ai fait pendant pas mal de temps, c’était avec les personnes sans domicile fixe, au SAMU social. Puis, j’ai travaillé avec des personnes en situation de handicap psychique en service d’accompagnement à la vie sociale, où je proposais des activités avec eux, mais en libre-service.

Que signifie en libre-service ?

C’est-à-dire que le week-end, je partais avec eux, sur leur temps de loisir personnel, dans des musées. À cette époque, on ne parlait pas du handicap psychique. On voulait voir le handicap visible, on voulait voir le fauteuil roulant et les problématiques relevant du handicap psychique étaient moins intégrées. Par la suite, il y a eu des conseillers dans les institutions culturelles, mais quand j’ai commencé ces sorties au musée, c’était compliqué pour quelqu’un en situation de handicap psychique de montrer sa carte et de ne pas être en fauteuil roulant. Puis, ça renvoie, quand même, à l’interlocuteur la problématique de l’aliénation mentale, de la folie, etc. Après, j’ai travaillé avec, ce qu’on appelle, des personnes Alzheimer, pendant six ans, dans une maison de retraite. Donc avec des femmes, essentiellement.

Vous voulez dire un personnel surtout féminin ?

Presque toujours. Il y avait peu d’hommes dans ces services, parce que les femmes, depuis longtemps, assument ce rôle de prise en charge des gens en faiblesse ou en fragilité. Aujourd’hui, je suis à l’Éducation nationale. Ma tâche est l’accompagnement d’enfants handicapés scolarisés dans des classes allant de la maternelle à l’élémentaire. Intervenant dans des classes au sein de l’école, là encore, je travaille avec des équipes composées en majorité de femmes, que ce soient les équipes de services ou les équipes enseignantes. Parce qu’il a des clivages dans ces métiers. Comprenez, il y a des entre soi de femmes avec des clivages sociaux, identiques à ceux qu’on trouve dans d’autres boîtes, dans les entreprises… C’est la question de qui a le pouvoir et qui ne l’a pas. Il y a une hiérarchie des professions. Certaines sont plus élevées et d’autres moins. Dans les maisons de retraite, il y a les aides-soignants, le corps soignant composé surtout de femmes, puis il y a la direction, ces professionnels sont aussi des femmes. Et il y a un clivage entre les deux catégories. Dans l’Éducation nationale, on va retrouver les instituteurs qui, en majorité, sont des institutrices. Puis il y a les équipes de personnes qui font le ménage ou qui travaillent dans les classes en tant que ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Leur tâche est d’aider les enfants pour tout ce qui est propreté, propreté de la classe, accompagnement à la cantine, etc. Ce sont, quand même, des gens qui travaillent dans le même endroit, mais qui ne mangent pas à la même table. Il faut le préciser. Il faut dire que les aides-soignantes, dans une maison de retraite, ne mangent pas à la même table que la direction, ou que les secrétaires et les gens plus hauts dans la hiérarchie des métiers. C’est ce que je vois, en tant que professionnel. Vous travaillez avec tout le monde, mais il y a quand même des clivages bien institués. Certaines professions ont plus de pouvoir que d’autres. Et ça a un rapport avec le diplôme.

Œuvres de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Qu’en est-il de votre formation ?

J’ai une formation d’éducateur. C’est dire que j’ai appris sur le terrain. J’ai fait un BEP ou un brevet d’études professionnelle sanitaire et social dans un lycée avec peu de garçons, mais on était quand même une dizaine. C’étaient des études pour former des éducateurs, des aides-soignants ou des infirmiers. Et après ça, j’ai commencé une formation d’éducateur que je n’ai pas terminée. Ensuite, plus tard, j’ai fait des études de psychanalyse à l’EPCI ou École de propédeutique à la connaissance de l’inconscient. J’ai étudié la psychanalyse aussi, parce que la question du sens m’intéresse.

C’est un peu un chemin de collage ?

C’est ça, un chemin de collage !

Vous avez dit travailler avec des femmes, essentiellement. Dans ce contexte comment une position d’homme se vit et évolue-t-elle ?

Quand on fait des études dans le social, on est confronté tôt à la réalité socioprofessionnelle, parce qu’on doit faire des stages dans un milieu de femmes majoritairement. Pour tout ce qui est BEP sanitaire et social, on fait plein de stages. Ça peut être en milieu hospitalier, en crèche, en institution. J’en ai fait, alors que j’avais 16 ans, à l’hôpital Bichat. À l’époque, l’hôpital Bichat n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. La façon dont ça se passait était très archaïque. Il y avait une lingerie. Je me suis retrouvé à seize ou dix-sept ans en crèche, c’est-à-dire à prendre soin des bébés. Comme c’est jeune, la chose m’a paru plutôt naturelle. Évidemment, le regard à seize ans n’est pas le même qu’à quarante. Aujourd’hui, ça ne me pose aucun problème de rentrer dans une salle avec uniquement des institutrices, de manger, à la même table, qu’elles et de discuter. Plus jeune, c’était moins vrai. Mais, dans mon type d’activité, il y a énormément de mouvements. De nos jours, dans les écoles d’éducateurs, s’il y a toujours beaucoup de femmes, il y a un pourcentage plus grand d’hommes. Le soin de l’autre n’est plus réservé qu’aux femmes. C’est une évolution souhaitable au même titre que le fait de s’occuper des enfants. La société voudrait que ce soit toujours la mère qui ait ce rôle. Or l’homme structure autant l’enfant que la femme. Il a sa place, sa part à offrir. Mais, prenons les crèches, c’est encore rare d’y voir des hommes travailler. En tout cas, je ne me suis jamais senti mal à l’aise auprès de ces femmes, en travaillant avec le même public, que ce soit avec la petite enfance ou les pensionnaires des maisons de retraite. En réalité, je ne me pose pas la question, travailler avec des femmes fait partie de mon quotidien. C’est normal, c’est mon métier. J’ai eu aussi affaire à des directions, des directeurs, des directrices, suivant les établissements où j’ai travaillé. Et dans la manière de gérer les équipes, on peut constater des parallèles qui sont liées à la profession du social. Ce sont des réunions, quantité de moments où c’est convivial, c’est la bonne ambiance entre les gens. Pas toujours, mais souvent. Ça dépend, bien sûr, des institutions. Néanmoins dans ce type de métier, il y a des liens forts qui se créent entre ces femmes, qu’elles le veuillent ou non. Quand ça se passe mal, elles peuvent se taper dessus… Mais sinon, les liens sont profonds. Ce que j’ai remarqué en vingt ans de travail, c’est que les femmes sont solidaires.

Sébastien Quagebeur, BEAUTÉ DU CœuR, collage, instagram.com

Cette solidarité s’étend-elle aussi à l’homme travaillant avec elles ?

J’ai toujours reçu un accueil chaleureux qui me laissait le sentiment d’avoir ma place. Mais c’est ma place de professionnel. Est-ce que c’est mon identité d’homme qui fait que je suis accepté et que ça apporte quelque chose dans l’équipe ? Je pense que oui. Un homme, parmi les femmes, apporte énormément, comme dans les milieux où il n’y a que des hommes, les femmes apportent, énormément, par rapport à ce qu’elles sont. Non simplement leur identité, mais ce qu’elles sont dans leur singularité, autrement dit, ce qu’elles portent en elles et le pourquoi de leur présence. Par exemple, qu’est-ce qu’une femme va faire chez les pompiers ? C’est intéressant, n’est-ce pas, si elle en est capable, elle va apporter énormément à l’équipe.

En Belgique, j’ai connu une femme qui était pompier urgentiste. Elle m’a fait part d’une expérience difficile, qui n’est pas du registre de l’accueil. Elle était l’élément féminin singulier, dans un milieu homogène, puisque c’était une caserne d’hommes. Sa position était difficile.

Un bon professionnel peut se casser les dents sur certains milieux professionnels. Et peu importe le genre. Je pense à une amie avec laquelle j’ai fait ma formation, une Haïtienne, dont la couleur de peau est très foncée. Elle a décidé de devenir chef de service dans les crèches. Pour ce faire, diriger une crèche, elle devait repasser son diplôme d’infirmière. Et à la fin de ses études, elle a eu affaire à une supérieure raciste et qui est aussi folle à lier, car, oui, dans ce cas, on peut parler d’aliénation ! Cette femme lui a quasiment bousillé son stage ! J’avais cette amie, tous les jours, au téléphone qui me racontait cette femme n’acceptant pas le fait qu’elle soit Noire et diplômée et surtout qu’elle puisse après devenir infirmière et directrice de crèche. J’ai soutenu mon amie en lui répétant, c’est ta place. Pour tout vous dire, c’est une grande professionnelle, quelqu’un qui fait du bon travail dans le social. Il est donc légitime, logique que son parcours évolue ainsi. Et peu importe qui elle trouve sur son chemin, l’hostilité ne doit pas l’empêcher de continuer. Finalement, cette amie a décroché son diplôme et elle est devenue directrice de crèche. Aujourd’hui, elle travaille à la mairie de Paris où elle a un poste important : elle s’occupe, entre autres, des nourrissons à domicile. Pour en revenir à votre question quant à l’acceptation de la singularité, oui, il est possible que quelqu’un, homme ou femme, ne soit pas accepté par une équipe. Parce qu’en tant que personne, ça ne fonctionne pas. Je n’ai jamais vécu ça, peut-être parce que je n’étais pas attendu à ce poste. Avant moi, il y avait toujours eu des femmes.

Chez l’artiste collagiste et poète Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Si avec votre arrivée dans une équipe, une certaine homogénéité n’est plus, avez-vous l’impression d’avoir un statut différent ? Constatez-vous un regard particulier lié à votre condition d’homme ?

D’abord, il ne faut pas croire que l’arrivée d’un homme parmi les femmes permette de réguler quelque chose ou de redresser une espèce de déséquilibre. Il y a des services qui marchent très bien sans hommes ou sans femmes. En revanche, ce qui peut être intéressant, ce sont les échanges entre les gens. Plus que le genre, c’est le critère d’appartenance ou pas au groupe qui détermine le regard. Disant ça, je pense à un collègue psy qui venait faire des supervisions d’équipe. J’ai observé que les femmes n’avaient pas le même regard sur lui, parce que je faisais partie l’équipe et lui, non, il était un apport extérieur.

Finit-on par oublier cette donnée du genre ?

Non, je ne pense pas. Mais, dès lors qu’il y a équipe ou groupe, il y a la notion de genre. Cette notion opère. Si, comme moi, on n’est a priori pas attendu, il y a un double mouvement : les femmes vous laissent votre place et vous la prenez de façon assez naturelle. Mais, que le groupe soit majoritairement féminin ou masculin, la question fondamentale reste : est-on accepté par le service composé de femmes avec lesquelles on doit, en tant qu’homme, exercer sa profession ? Par exemple, dans l’Éducation nationale, l’accompagnement d’enfants handicapés dans les classes est une activité où il y a peu d’hommes. J’ai eu des familles qui étaient ravies, qui s’en félicitaient, ah, les hommes, il n’y en a pas, c’est bien que vous soyez là, ce regard apporte quelque chose de neuf. Et les enfants se sont habitués à interagir avec des intervenants des deux sexes. Malgré tout, quels que soient les services, il y a toujours, dans les équipes, des femmes, une ou deux, qui ne sont pas à l’aise avec la présence d’un homme.

Œuvre de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Verbalisent-elles leur embarras ?

Pas forcément, mais on sent qu’elles se disent, il n’est pas à sa place. Ou bien qu’est-ce qu’il pourrait me faire ?

Vous ressentez une sorte d’appréhension ?

C’est mon expérience ! En vingt ans, il y en a toujours une ou deux, dans un groupe, qui éprouvent de l’appréhension.

Mais concrètement, ça se manifeste comment ?

Par exemple, elles ne disent pas bonjour ou n’osent pas. On sent une réticence…

Masques-collages de Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Pensez-vous que cette appréhension puisse être liée à un type de personnalité ? De profil ?

Difficile à dire… Peut-être, simplement, dans leur boulot, en tant que femme, un homme qui les regarde, elles se disent que ça peut être dangereux. La situation peut éveiller, en elles, des choses que, dans le cadre professionnel, elles ne sont pas prêtes à accueillir, puisque l’habitude est l’entre femmes, un équilibre que l’arrivée d’un homme dérègle, transforme. Je veux parler des énergies entre les femmes. De ce point de vue énergétique, j’ai pu constater que, quand ça circule mal, les échanges peuvent être très violents. Les femmes dans le métier sont solidaires, mais le revers est qu’elles peuvent être aussi violentes. J’ai connu ce genre de conflits en institution. Ayant, quand même, travaillé aussi qu’avec des hommes, j’ai trouvé très violente, la manière dont elles réglaient les comptes entre elles. Sans l’intervention d’un tiers, sans l’action d’un médiateur freinant la dynamique d’escalade, les heurts prennent une proportion…

Dans la verbalisation ?

La verbalisation et le passage à l’acte aussi.

Œuvres de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, chez lui à Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Le passage à l’acte aussi ?

Oui, une violence assez importante liée à la nature de notre travail. Il ne faut pas se leurrer ! Travailler avec des publics fragilisés ou des personnes dont le soin appelle une énergie constante, une attention extrême, c’est une lutte, tous les jours, pour pouvoir apporter à l’autre quelque chose. Donc ça nous coûte quelque chose, tous les jours. Par moments, il suffit de pas grand-chose pour que ça déraille. Puis le social, c’est, quand même, du bricolage. On fait beaucoup de bricolage, avec des moyens, on est des professionnels, mais répondre aux besoins de l’autre, dans tous les domaines, c’est toute une question. L’institution dit qu’elle répond aux besoins d’une catégorie de personnes, seulement, parfois elle maltraite plus individus qu’elle ne les chouchoute. C’est ainsi parce que les équipes travaillent dans des conditions terribles. Dans un tel contexte, la solidarité de l’entre femmes est nécessaire et très belle. Et on l’a aussi entre les hommes. Obligatoirement, c’est ce qui se développe, c’est ce qui reste aux travailleurs, parce qu’il y a des épreuves, il y a de la dureté tous les jours. Dans ce métier, on fait face à la mort, à la maladie, à des handicaps lourds… On fait face à du tragique. Ce serait grave s’il n’y avait pas de solidarité ou de réflexion.

Arrive-t-il qu’on fasse appel à vous parce que vous êtes un homme ?

Il y a peut-être des situations dans lesquelles la société prétend qu’un homme devrait davantage faire ça ou ça. Ce n’est pas l’acte en lui-même, mais le stéréotype social qui jouerait dans le choix de l’un ou l’autre. Sauf qu’en situation d’urgence, l’être humain, qui ne sait pas quoi faire, se tournera vers la première personne susceptible de résoudre le problème ou de l’aider. Dans le feu de l’action, ça peut, par exemple, être moi. Ou pas. Je suis un homme et je ne sais pas bricoler, ce n’est pas mon rayon. Voilà une norme sociale, homme égale bricoleur. Ou encore, on est un homme, donc, on sait protéger, on sait mieux faire face à la violence qu’une femme. Ce n’est pas vrai ! Sur le terrain, imaginons qu’on ait besoin de quelqu’un sachant garder son sang-froid, peu importe que la bonne personne soit une femme ou un homme. Par rapport à une telle aptitude, le sang-froid, la société va-t-elle normer les gens ? Pas sûr ! Le sang-froid dépend du parcours personnel, du vécu, de l’histoire de l’individu. Et des femmes développent beaucoup leur part masculine. Mais on va retrouver tous ces questionnements autour de la norme dans les institutions, dans les maisons de retraite où il n’y a que des femmes. Quand on parle des EPAD, est-ce qu’on le dit ? Pourtant, on sait bien que les hommes vivent moins longtemps. Dans les EPAD, l’entre femmes n’est pas que professionnel, il concerne aussi les résidents qui sont surtout des résidentes. J’y ai travaillé en tant qu’animateur, j’avais quatre-vingts personnes à gérer, avec des équipes de femmes. Les hommes, je parle des résidents, sont heureux ! Ils sont parmi les dames. Certains ont quatre-vingts ans, quatre-vingt-dix ans, et ils ont toujours des regards sur les femmes. Et les hommes sont en minorité dans ces lieux qui sont un entre femmes écrasant, puissant. Et ils ont aussi leur place. En tout cas, dans ces institutions, la parole d’un homme est une rareté. Par conséquent, la réalité est que ce sont les femmes qui s’occupent des femmes. Dans un tel contexte, certaines femmes sont contentes quand un homme fait leur toilette. Peut-être pour d’autres raisons que le genre. Peut-être un aide-soignant est-il apprécié pour sa douceur, une manière de faire qui lui est caractéristique

Sébastien Quagebeur, LOVE, collage, instagram.com

Je crois comprendre. J’ai pu parfois sentir avec un gynécologue ou un infirmier, une déférence, une sorte d’égards. Peut-être parce qu’ils ne sont pas en présence d’un corps analogue.

Il y a une distance. Dit de façon caricaturale, on ne pense plus : vous êtes comme moi, donc je peux ne pas vous ménager. A contrario, pour certaines pensionnaires qui ont traversé des expériences terribles avec un ou des hommes, quelque chose est bloqué. La présence d’un homme va les renvoyer à ces expériences. À part ça, les choses peuvent être vécues de manière plutôt naturelle et agréable. Il m’est arrivé, quand je faisais des animations, durant les après-midi avec ces résidentes, d’amener la conversation sur certains sujets parce que je suis un homme. Elles avaient l’habitude de voir des animatrices qui, sans doute, n’osaient pas aborder ces sujets.

Il y a une évolution historique du genre des métiers. Auparavant, instituteur et infirmier étaient des professions masculines. C’est une bonne chose d’avoir à nouveau plus de mixité. Mais, être un élément singulier ou inattendu, dans un groupe relativement homogène, c’est être porteur de nouveauté.

Oui. Et il y a la notion de plaisir, de partager, d’être avec l’autre, d’être capable de le faire. Ça amène un plus, une sorte de stimulation. La mixité apporte des choses, un regard, du partage, des questionnements où on n’est pas seul dans l’entre femmes. La question qui mérite d’être posée est celle de l’ouverture d’autres milieux, notamment, aux femmes. On a le problème dans la politique où, clairement, elles ne sont pas attendues. Il y a un pourcentage insuffisant de femmes. Et la parole des femmes est bloquée ou disqualifiée.

Chez l’artiste collagiste et poète Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Peut-être les hommes voient-ils d’un œil moins favorable l’arrivée des femmes dans une profession supposée masculine, parce qu’elle perd alors de son prestige ?

Dans la question de l’organisation sociale, on peut voir que les sexes ne sont pas égaux. C’est un état de fait ! Après, quand il y a de l’argent et du pouvoir à prendre, on est dans la réflexion sur l’être humain. Homme ou femme, on est au même point. Si on dit à quelqu’un qu’il peut accéder à l’argent et au pouvoir, que va-t-il en faire et jusqu’où est-il prêt à aller pour obtenir l’argent ou le pouvoir ? Selon moi, les choix ne dépendent pas du genre de la personne, même si ce sont les hommes qui maintiennent ce type d’organisation du monde que nous connaissons et qui est très négatif pour la planète. Mais il existe des femmes qui, si on les mettait au pouvoir, pourraient faire autant d’horreur que les hommes. Elles ne seraient pas dans le care. Or c’est ce que les femmes font depuis la Première Guerre mondiale. Prennent-elles soin de l’autre parce que ça fait partie d’elles ? Ou parce que c’est la place qu’on leur a assignée, puisque les hommes ne voulaient pas s’en charger, ils ne voulaient pas s’occuper des militaires qui avaient eu les membres arrachés, amputés, prendre soin des gueules cassées, des fous…

Œuvres dans l’atelier de l’artiste collagiste Sébastien Quagebeur, Paris, mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Les femmes prenant soin du vulnérable, à commencer par l’enfant, on l’observe un peu partout. Que les hommes ne le fassent pas ou très peu, ça, c’est variable. Ma question serait pourquoi certaines cultures encouragent les hommes à s’occuper aussi du corps des enfants, comme à Bali, où cette tâche quotidienne est mixte, et pourquoi d’autres cultures ne les y autorisent pas ? Ceci dit, oui, dans l’exercice du pouvoir ou dans le monde des affaires, les femmes peuvent être aussi autoritaires, cruelles et féroces que les hommes. La longue histoire des reines et des femmes de pouvoir en témoigne. Et n’oublions pas que, par exemple, jadis, en Scandinavie, les femmes étaient des guerrières et des marins, et aussi des mères. Mais, peut-être la répartition des rôles et des tâches dans nos sociétés racontent-elles un changement dans le rapport au corps et à la nature, une rupture suite au projet de l’homme de se rendre maître de la nature ?

C’est intéressant ce que vous dites par rapport à la nature et au corps, parce qu’on revient au soi. Prendre soin de l’autre, c’est prendre conscience qu’on a un soi, prendre conscience de beaucoup de choses. Dans la finance, dans des milieux professionnels qui rappellent Dallas, la série, où les personnages se brûlent, se font du mal, etc., des travailleurs font des burnouts ou des dépressions. Ensuite, il leur arrive, hommes ou femmes, de se diriger vers de nouveaux projets dans lesquels ils vont prendre soin, soit d’eux-mêmes, soit de la planète, soit des autres… Parce qu’ils ont fait la guerre ! Avec le burnout, ils ont brûlé tout ce qu’il y avait en eux. Hommes ou femmes, après avoir eu des situations professionnelles à bosser comme des fous, en viennent à prendre conscience du soi propre et du soi de l’autre, ce qui les conduit à faire du social. La direction qu’ils choisissent dépend de leur sensibilité, cette faculté d’être perméable qu’on a tous et dont il importe qu’on prenne conscience. Et c’est pareil pour l’inconscient. Qui de l’homme ou de la femme a le plus la faculté de se questionner en regardant au fond de soi ? Je dirai que c’est égal, parce que c’est un questionnement humain. S’agissant d’interroger ses tréfonds, il y a des femmes qui vont faire autant l’autruche que l’homme.

Photographies de l’exposition Black Dolls – la collection Deborah Neff, 23 février – 20 mai 2018, La Maison Rouge, Paris, 15 mars 2018

Je reviens sur ma remarque précédente pour ajouter qu’il y a une histoire de la maternité, un récit de la forme que prend le lien mère-enfant. Il fut un temps où les femmes de l’aristocratie, de la bourgeoise et celles qui habitaient la ville plaçaient leurs enfants, chez des paysannes, en nourrice, à la campagne où l’air était plus sain. L’objectif, pas toujours atteint, était d’augmenter les chances de survie du nourrisson. Personne n’aurait qualifié le geste d’indigne ni ne l’aurait assimilé à de l’abandon.

On a un cas similaire aujourd’hui avec les femmes qui sont surbookées et n’ont pas le temps de s’occuper de leurs enfants. Elles font appel à des nounous qui, en France, sont souvent africaines. Aux États-Unis, les bébés blancs sont confiés aux nounous afro-américaines qui s’occupent de leur éducation, au détriment, d’ailleurs, de l’éducation de leurs propres enfants.

Laure Prouvost, Ring, Sing? Dring for Trepassing (une fontaine – symbole de féminité et d’énergie vitale tout en évoquant formellement le sein nourricier, Palais de Tokyo, Paris, juillet 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Le rapport à la maternité et l’éducation des enfants, ces constructions sociales ne sont pas figées, elles sont le reflet des valeurs d’une société. Ça signifie que les individus ne sont pas, en soi, voués à aller vers tel ou tel comportement. Par conséquent, les sociétés, visant l’égalité des sexes, devraient faire davantage pour que la mixité soit effective.

Votre remarque me fait penser à cette collègue qui, un jour, m’a dit, cet enfant, un garçon, veut se déguiser en fille. Elle m’a demandé si c’est bien opportun de le faire, alors que le père pourrait passer chercher l’enfant. En gros, la collègue voulait savoir, au cas se passerait mal, si j’étais prêt à défendre le geste. Parce qu’il faudra faire face au père qui dira, hé, vous enlevez tout de suite cette robe à mon fils ! Parce que dans notre société prônant l’égalité des sexes, il y a des familles qui ne voudront pas. J’ai dit qu’on laisse le garçon faire selon son désir, c’est de qui importe. Après on verra ! Si les parents ne sont pas contents, au moins, on saura que ce sont eux qui ont un problème avec ça. Mais quoi qu’on dise, on est toujours dans ces normes, les filles jouent à la poupée et les garçons aux petites autos… Il n’y a qu’à voir les rayons des magasins de jouets. Je suis allé voir l’exposition Black Dolls, à La Maison rouge. Il y apparaît que les petits garçons jouaient également à la poupée. C’est après qu’on a commencé à imposer aux enfants un choix sexuel dans les jeux.

Poupées, exposition Black Dolls – la collection Deborah Neff, 23 février – 20 mai 2018, La Maison Rouge, Paris, 15 mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

La logique commerciale, le marketing et la publicité entretiennent la caricature de la représentation des genres et des spécificités physiques. Dans la rue, tout à l’heure, j’ai vu une fillette de trois ou quatre ans avec une minuscule poussette rose, dans laquelle il y avait une poupée noire. Un nourrisson chauve qu’elle s’est empressée, dès qu’il a commencé à pleuvoir, de recouvrir d’un petit plaid, en lui parlant affectueusement. Je me suis dit, quand on n’oriente pas les enfants, ils peuvent aller dans toutes sortes de direction.

À quel moment cette petite fille prend-elle conscience que son bébé est noir ? Je travaille en élémentaire et en maternelle et la question de la conscience de la couleur de peau, j’ai remarqué que souvent, qu’elle advient tard, à six, sept ou huit ans. Là, les enfants la verbalisent. Avant ça, ils n’y prêtent pas attention. Sauf si les parents leur disent…

Deux photographies de l’exposition Black Dolls – la collection Deborah Neff, 23 février – 20 mai 2018, La Maison Rouge, Paris, 15 mars 2018, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

C’est vrai que les enfants, spontanément, n’accordent pas d’importance à ces choses. Mais il n’y a pas que le regard des enfants les uns sur les autres, pas que la parole intolérante des parents, il y a aussi l’agressivité de certains professionnels de la petite enfance et des enseignants envers les enfants.

Il existe des automatismes chez certains individus travaillant avec des enfants ou dans d’autres domaines qui sont des automatismes d’aliénation vis-à-vis d’eux-mêmes et de racisme pur. Peu importe qui ils ont face à eux, systématiquement, ces gens mettent des personnes singulières dans la même case. C’est un automatisme de rejet et de violence. Peu importe la nuance de la couleur de peau de l’enfant, ils sont dans le refus systématique de l’autre qu’ils ne veulent pas voir. Ne pas vouloir le voir l’autre est en soi un problème, puisqu’on se construit toujours par rapport à l’autre. Quand quelqu’un n’a qu’un type de représentation ou qu’un type de construction tournant autour du modèle blanc du pouvoir, il ne se construit qu’autour de ça et pas au travers d’autre chose. Par conséquent, l’autre, qui arrive avec sa singularité, va toujours lui poser problème : même si c’est un Chinois, il va le trouver inacceptable. Cette fermeture d’esprit est à l’opposé de mon histoire ! J’ai grandi, à Paris, dans la mosaïque culturelle d’un quartier populaire du XIXearrondissement avec, dans ma rue, la diversité, dans ma cité, des gens de toutes nationalités. Qu’on soit de l’Afrique, de l’océan Indien, de l’océan Pacifique, de l’Amérique du Sud, des Antilles, tous, on était là, au même endroit, les mêmes enfants dans la même école. Des instituteurs, souvent, de gauche, souvent militants, nous ont donné les mots de la conscience d’être ensemble. J’ai appris ça ! J’ai apprécié cette mosaïque et je me suis dit, j’en fais partie. L’autre qui est en face de moi, il m’apporte autant que je lui apporte. J’ai trouvé ça génial ! Et les professeurs nous amenaient découvrir des artistes, nous sortaient de notre quartier, parce que, dans notre quartier très pauvre, très ouvrier, à cause des clivages, il n’y avait pas vraiment la notion ou l’idée de sortir pour aller vers la culture. Tous, nous n’avions que notre propre culture, les cultures qu’on amenait, les cultures de qui on est, et ces professeurs arrivaient à nous mettre en lien les uns avec les autres. Naturellement, je me suis dit, c’est génial, lui est Marocain, sa cuisine est super, ça m’intéresse. Ah, les Guinéens, c’est génial, ils ont une belle musique. Et lui a ça, lui, ça. Et moi, j’ai ça aussi ! Donc, on partage !

Il faut que la ville éteigne ses lumières, recueil de Sébastien Quagebeur, avec les illustrations de Patrick Bonjour, à paraître en janvier 2019 aux Éditions Unicité

Tiens, on en revient à la notion de collage ! À cette représentation dynamique de la vie.

Oui, cette façon d’être, je l’ai trouvée dans la mosaïque de mon quartier. C’est comme ça que je me suis construit. J’ai eu la chance d’avoir ce parcours. Pour moi, c’est une grande chance.

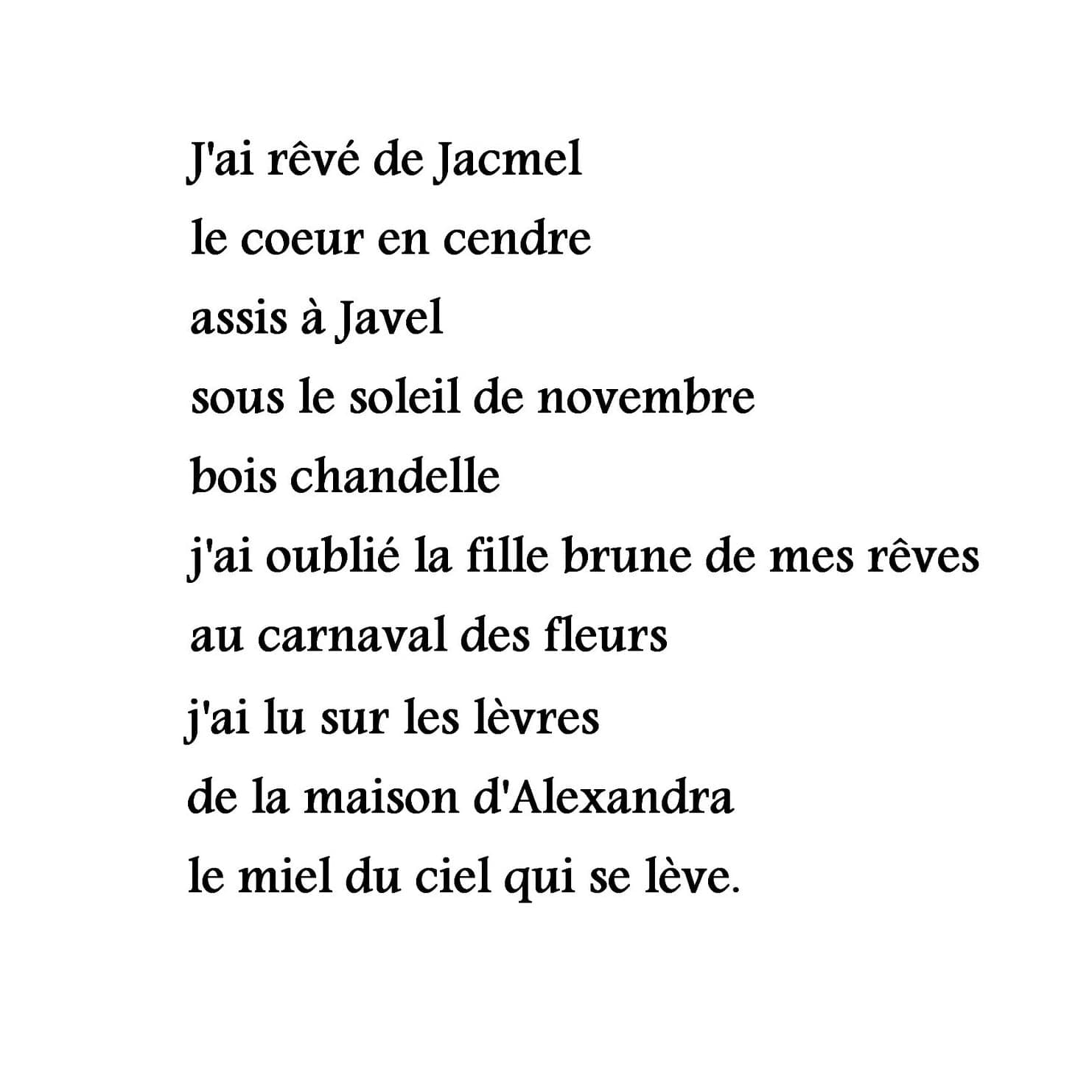

Poème extrait du recueil Il faut que la ville éteigne ses lumières de Sébastien Quagebeur, avec les illustrations de Patrick Bonjour, à paraître en janvier 2019 aux Éditions Unicité

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Sébastien Quagebeur est l’auteur d’un recueil de poésie intitulé La douceur du temps aux Éditions Chloé des Lys. Son nouveau livre Il faut que la ville éteigne ses lumières, avec les illustrations de Patrick Bonjour, paraîtra aux Éditions Unicité, en janvier 2019.

Je vous invite à découvrir, selon votre humeur, la seconde partie de l’interview ici ou d’autres œuvres de Sébastien Quagebeur, sur son compte Instagram ici. Pour qui le souhaite, on se quitte en écoutant Breathe de The Cinematic Orchestra avec au chant la divine Fontella Bass.

0 commentaires