Géraldine au gré des courants de traverses

Histoire de la mer, Jean Cayrol, Éditions du Seuil,

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, depuis l’âge de dix-neuf ans où le conte m’a été offert, parfois, les heures saturniennes de cœur haché, de chair poule mouillée, de souffle en algie et de moral en berne à la dépression du ventre serré, c’est ça, les moments misères de pas de deux avec le cavalier sentiment-de-néant me plongent dans Histoire de la mer de Jean Cayrol (1911-2005).

Jean Cayrol, capture d’écran de « Tête à tête avec Jean Cayrol », ina.fr

Poète, romancier, nouvelliste, essayiste, éditeur français et résistant durant la Seconde Guerre mondiale qui fut arrêté en 1942 et déporté N.N. (Nacht und Nebel), en 1943, au camp de concentration de Mauthausen-Gusen, Jean Cayrol est l’auteur d’une œuvre novatrice, habitée par des personnages qualifiés de lazaréens et qui, revenants sans âge, angoissés et hantés par l’expérience insoutenable de l’au-delà, témoignent du non-sens de la condition humaine.

Le petit garçon et les contes de la mer, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

« À qui parler ? Quoi faire ? Elle tapotait le sable de sa main, puis écrivit son prénom : Géraldine. Une vaguelette effaça les lettres. Alors, elle tenta de glisser sur le sol mais cela lui demanda des efforts inouïs : elle avançait lentement, se déplaçant avec maladresse et lourdeur. À chaque arrêt, elle dessinait les lettres de son prénom au cas où quelqu’un l’apercevrait de là-haut, pour qu’on ne perde pas sa trace, mais elle s’arrêta car, sur ce sable brûlant, elle suffoquait : le soleil gardait encore une force irrésistible. Alors elle revint sur le bord humide où venaient s’étaler les vagues dans une écume pleine de bulles, léchant ses jambes blessées, son petit corps dénudé et brillant, ses cheveux foncés sous le poids de l’eau. Elle se sentait si bien dans le trou frangé d’eau qu’elle faisait, une mince cuvette, chatouillée par les puces de mer, un vrai lit douillet, agréable par sa tiédeur, et soudain elle se vit entourée d’une bande de minuscules poissons d’un argent vif, au dos bleu sombre. Ils la recouvraient, glissaient sur les épaules, sous les bras, s’enfonçaient dans sa chevelure, chatouillant sa nuque. Elle riait de ce bain d’une épaisseur vivante et fugace. Géraldine prit dans la main une poignée de ces poissons pareils à des pièces d’argent. Les sardines s’immobilisèrent, heureuses de vivre dans une paume humaine et chaude, s’infiltrant entre les doigts, jouant avec leurs mouvements. Elles étaient familières, et Géraldine riait devant cette invasion amicale et si rapide. Ces milliers d’éclairs qui s’éteignaient et se rallumaient lui faisaient une armure légère et remuante. On aurait dit qu’elles connaissaient la petite fille depuis longtemps. » (p. 28)

Avec la lumineuse et sibylline Histoire de la mer, le poète français Jean Cayrol offre un conte ravisseur aux accents de pythie, dont l’héroïne est une petite fille, c’est assez rare pour être noté : Géraldine, oui, oui ! une enfant – apparemment – rescapée d’une catastrophe, une revenue ou revenante d’un accident d’avion tombé dans la mer.

On aurait dit une petite Ophélie marine, décolorée… (p. 26)

Sur la plage où elle reprend connaissance, Géraldine n’est pas seule : une énorme tortue la surveillait de son œil rond et la flairait de son bec corné et râpeux, (p. 26). C’est Trick, une créature océane, de descendance royale, dont la carapace a été gravée par un naufragé japonais. Vieille de deux cents ans, Trick lui propose d’être son vaisseau jusqu’à l’île volcanique de Black Queen.

Tortue naturalisée, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

La fillette, devenue amphibie, découvre l’envers de la vie marine :

Et, soudain, ce fut l’illumination de l’océan ; il étincelait comme si chaque particule d’eau portait en elle une source éclairante, un point brillant ; il était devenu phosphorescent : l’eau lumineuse, la mer en feu et pourtant inoffensive, conservant sa température froide ou tiède.

À sa façon enjouée et compatissante, elle va fraterniser avec toutes sortes de créatures et vivre d’extraordinaires aventures.

Elles arrivèrent dans un courant chaud, agréables au corps. Alors Géraldine retrouva sa gaieté et son espièglerie. (p. 46)

Des aventures qui font de Géraldine un genre d’insolite Ulysse miniature en immersion complète dans un univers beau, étrange, complexe, dangereux. Bien plus tragique que celui de la petite Alice de Lewis Carroll.

— Ne t’attarde pas. Il y a d’autres pièges attirants sur notre route. Cette statue chante trop bien les amours d’Achille. Méfie-toi ! (p. 90)

Albatros et manchot, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

L’Océan mère a ses lois propres et ses humeurs monstrueuses. Et alors :

On n’en est plus à la flânerie, à la vie commune ou à la distraction. Il commençait à pleuvoir sur la surface inerte des flots. Des albatros dormaient sur l’orage. Les bateaux regagnaient le port. (p. 98)

En dépit de ses furies, l’Océan mère est, le poète rappelle, un monde vulnérable que la pollution assaille :

Alors arriva vers Géraldine une sorte de vague épaisse et puante. Elle était formée de matières gluantes, en grumeaux, et se déplaçait avec des mollusques morts, des oiseaux comme pris dans la poix qui tentaient encore de se débattre et de tenir le bec hors de cette masse qui avait l’apparence d’une lave. (p. 147)

Déchets accumulés par une famille française de quatre personnes pendant 10 jours, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Mais ce monde étant digne de la plus profonde attention, Géraldine, qui est pleine d’allant et de bon sens, s’habitue-t-elle avec une aisance épatante. Peut-être parce que :

— Dans l’eau, on ne peut jamais savoir où l’on est. (p. 58)

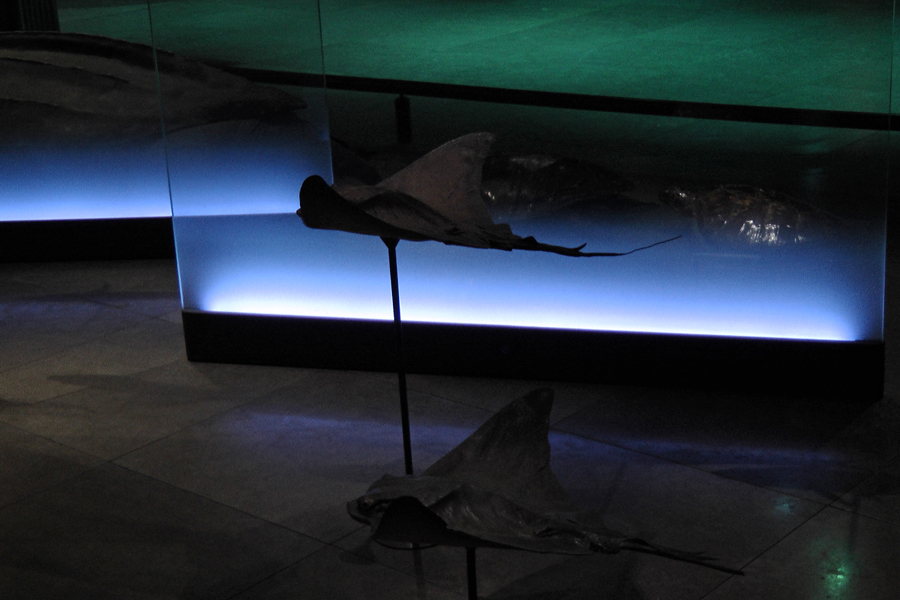

Raies, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Un nouvel élément aussi riche en embûches et en frayeurs qu’en rencontres inattendues, tantôt humbles, tantôt ridicules, tantôt gigantesques, voire mythologiques… Mais comme les êtres minuscules et majuscules sont interdépendants :

Toujours et partout la nature nous tient le même langage. (p. 44)

Éponge du cabinet des spongiaires, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

L’Océan mère abrite l’armée morte et les vestiges, devenus récifs, des conflits entre les hommes :

La férocité, la dévastation, les horreurs d’une bataille reprenaient l’image sereine d’une épave dont les contours étaient ravivés par les modifications incessantes des grandes profondeurs. (p. 43)

L’enfant fait quelques fois les frais des incriminations des résidents de la mer, notamment le mérou qui lui dit :

— Va te faire cuire des œufs de murène et te faire lutiner par des ophiures qui n’ont pas d’anus ! je vais te mettre la tête au carré. (p. 98)

Elle est également témoin de la colère éloquente des poissons et mammifères marins, révoltés par la vie mauvaise que leur font les hommes.

— Et notre mère l’Océan n’a connu que les excréments humains, leur dépotoir. (p. 61).

Crustacés, langouste à l’avant-plan, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Excédés d’être tués et maltraités, les animaux marins décident de s’unir contre les poissons d’eau douce qu’ils accusent d’être asservis au délice de l’homme qui les élève dans l’estuaire. Par petits groupes, ils partent à l’assaut de l’estuaire où les bateaux de pêche les capturent :

L’Océan resta pendant plusieurs jours désert, comme en deuil. (p. 64)

La fillette assiste au massacre :

Elle avait pris le parti de l’Océan et se sentait solidaire des malheurs de l’immensité. (p. 64)

Dauphin et calamar géant Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Dans des lieux incroyables qui en mettent plein la vue et les sens, Géraldine poursuit son déplacement :

— Je suis une enfant de la mer.

— Ça n’existe pas.

— Il y a bien des enfants des bois, des enfants-loups qui mangent des noisettes comme l’écureuil.

— C’est la première que je vois.

— J’aime beaucoup l’Océan et je vous aime beaucoup. (p. 104)

Apprentissage non pas d’une autre vie, mais de la vie qui est toujours autre. Un périple auquel la puissance emportante de la langue, jouant de la polysémie et du non-sens, prête un relief fantasque.

Apprentissage non pas d’une autre vie, mais de la vie qui est toujours autre. Un périple auquel la puissance emportante de la langue, jouant de la polysémie et du non-sens, prête un relief fantasque.

— Un garde-vague vient vers elle. Il semblait plein de courroux.

— C’est défendu de s’étendre, tu entends, sale petit goémon.

— Je ne suis pas un sale petit goémon, mais mademoiselle Géraldine Royalty en classe de septième, avec tableau d’honneur.

Ce mollusque paraissait effrayant, ayant perdu un membre et s’avançant d’une manière saccadée et dérisoire.

— Tu es suicidée ?

— Je me baigne.

— En pleine mer, avec un temps pareil ?

— Les poissons n’ont pas à tutoyer qui que ce soit.

— Tu es à la limite des rêves flottants. (pages 106 et 107)

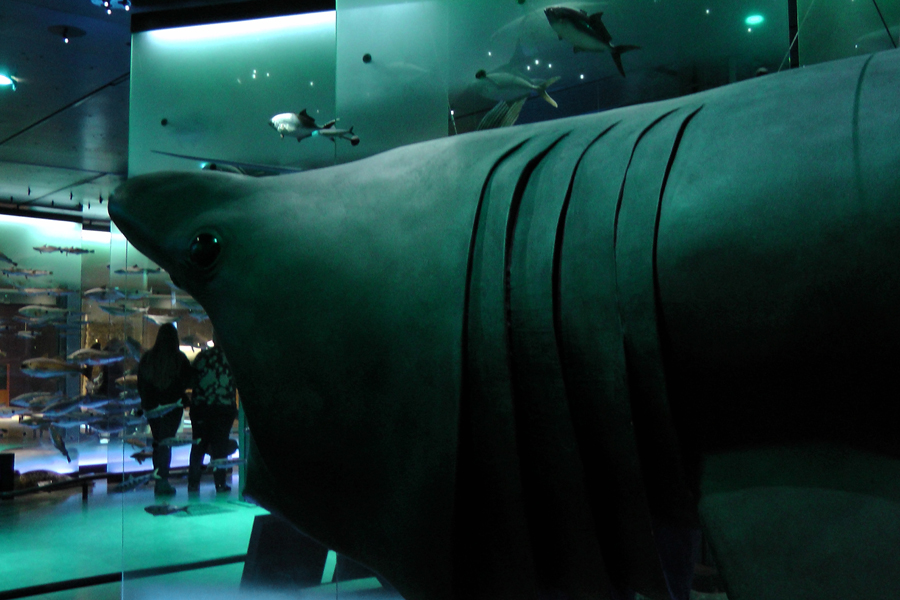

Requin pèlerin, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

De vague en vague, de page en page, se multiplient les péripéties baroques et mythologiques, se déploie un imaginaire libre et grave d’une rare densité philosophique :

Il y eut encore d’étranges prodiges ; parfois, les vagues devenaient tranchantes et soudain s’amollissaient, ou bien l’écume se figeait en nuages épais et durcissait. Géraldine ne craignait plus rien devant la témérité tranquille de sa compagne ; elle n’osait lui avouer ses peurs et passait au travers de ces magiques étreintes.

Elle devait se plier aux évènements, monter au niveau supérieur des eaux ou descendre dans la masse liquide à l’odeur d’ammoniac. (p. 91)

Cabinet des céphalopodes, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

L’écriture, infiniment descriptive, d’une imprécision savante et d’une précision devineresse, à la fois raffinée et facétieuse et pleine de cœur mélancolique, l’écriture secrète le trouble, l’étonnement, un goût de l’incertain, de la métamorphose et de l’irréel dont la pudeur vive est inventive, tisserande de liens entre l’animé mort et vif, le fabuleux et le reste, comme dans la cosmogonie d’Ovide chez où les règnes animal, végétal et minéral sont contigus.

Le poisson poussa Géraldine, afin qu’elle ne se retournât pas sur le cyclone expirant, puis il dit :

— Les hommes bâtissent des châteaux de fées sur de la poussière. (p. 124)

Escargots marins, familles des Conidae, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Toutes qualités d’Histoire de la mer qui laissent le lecteur béat, dans le même état d’être fasciné que la curieuse et courageuse petite Géraldine.

… Elle se retrouva dans une eau si limpide et si nette qu’elle se voyait dans chaque reflet comme dans un miroir : mille Géraldines à la figure de papier mâché qui souriaient. (p. 140)

Sa plongée, dans ce subaquatique singulier touchant au bord de l’au-delà, n’est-elle pas merveilleuse ?

— Qui est-ce ?

— Mais… c’est la Mama di l’eau, la première goutte de rosée qui fit la perle, celle qui irise l’aurore et donne le violet et le pourpre au couchant. (p. 75)

Baudroie, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Plongée merveilleuse, c’est-à-dire tendre et effroyable, drôle et féroce, absurde du point de vue de la condition humaine dont le récit serait la métaphore s’il n’était pas aussi la voix d’une vérité plus profonde : l’humain n’est point le sommet de la création…

Les noyés tombaient comme des mouches et c’était le châtiment qui commençait. Crustacés et poissons se gavaient d’hommes. (p. 66)

Elle nage dans l’évidence et le mystère, l’enfant tombée…

Géraldine se réveilla, encore surprise par l’intensité de son rêve, la beauté terrifiante de ses images, la fin. Elle respirait mal comme si elle avait été enveloppée dans cet épais nuage de débris coralliens. Tout autour d’elle, des milliers de poissons évoluaient, un ballet nautique aux chatoyantes couleurs, les uns rayés, les autres losangés.

Elle se sentait légère, car ce songe l’avait éblouie sans l’horrifier : l’excès d’éternité la comblait. (p. 95)

Bénitier géant, Tridacna gigas, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

L’enfant tombée, mais dans quoi, au vrai ? Peut-être est-ce le langage ?

— Qui te dit que mon abîme n’est pas utile ? (p. 122)

L’odyssée de Géraldine figure-t-elle les mouvements de la conscience humaine inséparables de l’inborné de la langue, le bain génésiaque, exubérant et redoutable, qui nous possède bien plus que nous le possédons ?

« Heureux comme un poisson dans l’eau », songeait Géraldine toute à la joie de participer à l’agilité et la rapidité des évolutions de ces poissons heureux parmi ces végétations luxuriantes et l’holothurie ananas, la bigarrure des écailles, ces vallons, ces lagunes peu profondes, ces forêts de rayonnée qui, par leur sveltesse, leur transparence et leur extrême mobilité rappellent parfois de grands rubans ou des racines chevelues. (p. 96)

Animaux marins, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Peut-être le bon sens, heureusement impressionnable, de l’héroïne incarne-t-il la suspension d’incrédulité du lecteur ? Après tout :

Géraldine ne rompt rien, ne renouvelle rien, ne déplace qu’elle-même. Elle est la contemplation de l’univers toujours en gestation.Peut-être en chacun de nous se retrouve l’idiot du village. (p. 179)

Son principal trait de caractère ? N’est-ce pas la patience ?

Géraldine n’est pas pressée d’en savoir davantage, car ce qui enseigné vient non pas de connaissances approfondies, mais seulement de son être tout entier, de ses sens, elle n’a pas de mémoire, sinon celle d’un poisson qui flaire le danger des actinies, de tout temps. (p. 178)

Phoque gris, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

La patience réceptive de l’errante ressemble à la conscience, toujours ouverte au monde par définition, donc sensible ou affectable, car entièrement dépendante de l’excès dont elle procède et hors du transport – volontiers harassant – duquel, elle n’est rien, ne pouvant se soutenir seule, en d’autres mots, s’affranchir du rapport constitutif au corps. Cette conscience humaine est dès lors vouée à cette intranquillité essentielle qui est la marque de sa vulnérabilité hyperactive, désirante et créatrice.

Dans ce paysage de paix où l’on meurt trop, Géraldine se laissait conduire par Trank qui la poussait doucement devant lui au moyen de légers coups de pattes. (p. 185)

Limule, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

L’esprit, ici antique, là animiste du voyage initiatique de la petite fille – prise dans les écumes et dans les ombres, tutoyant les serpents de mer et la tempête (p. 178) – réconcilie avec la sagesse du cycle éternel de la vie et de la mort.

Ici, tu es à peu de distance du plus beau des fleuves, celui dont les rives argentées font rêver même les morts, qui est vierge de poissons et de toutes bestioles aquatiques et perfides, dont les flots sont aussi fins qu’un linge pour essuyer la sueur du visage et rendent invulnérables : le Styx. Il se jette dans un coin secret de la haute mer, et longtemps il coule sous elle, sur un lit de sable d’or. (p. 85)

Narval, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Vaste chant d’exaltation de l’imaginaire, Histoire de la mer invite à méditer notre piteuse représentation du monde : un modèle réduit ou de quotidien gâchis de nous-mêmes dans lequel, c’est moins l’agir calculant de tête que la masse minorée des petites lâchetés en chair et en os, en silence appris et en suicide poli, qui insensibilise et maintient, en deçà des abondances de la vie,dans la foi figée qui ne reconnaît ses torts qu’au chevet des morts. De ce point de vue, le défi ancien et toujours renouvelé consiste à ne pas sacrifier son expérience ni oublier d’oublier la tentation de faire l’économie des sentiments de certains, en feignant n’être pas concernée par la croix faite sur eux, de n’avoir rien avoir avec le silence qui leur est imposé. Cette tentation n’est pas un droit, mais une posture de pouvoir pour laquelle sa croyance importe plus que le mauvais sort fait aux corps des mêmes certains. Jusqu’à quelle profondeur d’inexistence, les vivants sont obligés de descendre pour conçoive que leur effacement la regarde ?

— Anguilla, je dirai la vérité ;

— Quelle vérité, la tienne ou la leur ? (p. 117)

Et l’illusion d’échapper à l’abîme où tant de vie sont abîmées que soutient-elle si ce n’est la vision du réprouvé humain et non humain au service du supérieur humain.

Géraldine écœurée par cet étalage de crédits gelés, d’hommes les plus riches du monde conservés avec leur cirrhose, leur calvitie et leurs tranquillisants, s’écarta de ce réservoir où les cristaux de neige brillaient comme des petites lampes funéraires. (p. 158)

Cabinet des spongiaires à l’avant-plan et la grande galerie de l’Évolution à l’arrière-plan, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Il y a une histoire du divorce métaphysico-religieux de notre civilisation d’avec dame Nature à laquelle fait allusion le très vieux saumon, à demi aveugle, celui dont les écailles possédaient encore de doux reflets nacrés, et qui a vécu l’amour et l’eau douce :

— Toute la faune marine en a trop supporté : des vexations, des génocides, des prodromes, des exterminations ; elle est devenue le garde-manger des hommes et la religion catholique a aidé à ces meurtres collectifs pendant des siècles en obligeant les croyants à manger du poisson le vendredi. Or, le poisson fut le signe du seigneur. Pourtant ne fûmes-nous pas une constellation de l’hémisphère boréal ? (p. 61)

Poisson-scie, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Un divorce mental si longuement consommé et imposé aux autres cultures que, désormais, c’est presque à l’échelle planétaire qu’on doit dépasser la passion de la raison et de la loi se définissant contre… contre ce qui la déborde, en l’occurrence l’océane Mère de famille qui n’est pas plus un environnement que le corps est un simple contenant, mais une puissance primordiale dont la négation de la dignité de Sujet aux incommensurables voix nous fait perdre à beaucoup de nous-même. À commencer par l’intuition du versant fécond de la vulnérabilité sur les arpents mystérieux duquel naît la jubilation du corps comme don précieux.

Stupéfaite Géraldine regarda ses bras et ses jambes qui avaient pris une consistance plus fluide, presque fluorescente ; son ventre, un blanc éblouissant. On aurait dit que ses membres se laissaient déformer sous l’action de forces minimes. La moindre pression, le plus petit attouchement rendaient son corps d’une souplesse prodigieuse : pareille à une acrobate qui se ploie sans s’affaisser avec grâce et légèreté, se courbe et prend des attitudes d’une virtuosité naturelle et d’un équilibre spontané. Elle ne faisait aucun effort pour que ses mouvements soient onduleux, suivant le frémissement des eaux courantes. (p. 37)

Lithode de Grimaldi, appelée aussi crabe porc-épic, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Cette joie de vivre appelle les gestes dont l’intelligence et la beauté des libertés ne sont pas binaires, mais rites poétiques de la relation fluide et du souci souple qui, comme une danse, dissolvant les frontières, dessine un territoire d’alliance, d’être avec…

Poussée par une force inconnue, elle accomplissait des périples mystérieux dont elle ne cherchait pas à deviner le sens et l’origine. Parmi cette fécondité sans cesse renouvelée, jamais elle ne se rebellait devant les « flots animés » dont parle l’écriture. Elle devinait à son insu que l’influence de la mer se faisait directement sentir dans la circulation générale de l’Océan. Suivant le mouvement ascendant de la goutte ou sa descente dans les fonds pour les approvisionner, elle acceptait ce qui lui était caché. (p. 151)

Squelette de baleine autrale, Muséum national d’histoire naturelle de Paris, janvier 2018

Dans Histoire de la mer, les créatures marines, divinités, personnages fabuleux et êtres oniriques parlent d’une voix humaine, si humaine et anté-moderne de restauration du dialogue immémorial avec l’Océan mère. L’entretien indéfini, jamais achevé, dont Géraldine n’est qu’une des consciences, une variété de respiration et de rythmes parmi d’autres, prend la forme d’un bain de profonde grâce et de noblesse guérisseuse qui noue la question du salut de notre espèce à celle de la considération orphique pour la création, l’immense vivier de présences dont quantité d’existences spectaculaires et inaperçues sont détruites et menacées par ou décivilisation de l’homme s’obstinant, dans sa vue prédatrice des choses, à être un cauchemar pour l’homme.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, en vous disant qu’Histoire de la mer est réédité en poche, par Points (ici), je vous laisse sur la petite plage de naïveté assumée d’On The Beach Boys Bus (ici), morceau tiré de l’album Gok (2009), né de la collaboration du guitariste et pianiste écossais Bill Wells et du groupe de musique japonais Maher Shalal Hash Baz.

0 commentaires