Petite leçon cordiale de sociologie appliquée à nos vies

La sociologue Véronique Clette-Gakuba, chercheuse de l’Université libre de Bruxelles, répondant aux questions lors de la soirée Afro Women’s Voices Talk, 7 mars 2017, Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, il y a un an, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Véronique Clette-Gakuba, chercheuse en sociologie de l’Université libre de Bruxelles à propos de problématiques liées aux conditions noire et blanche. La première partie de cet échange est consacrée au décryptage de la parole suivante : Comme quoi, ce n’est pas tout de faire des études universitaires. Il faut encore savoir réussir dans la vie professionnelle (lire, ici). Le présent article propose la deuxième partie d’un dialogue dont, vu la complexité du sujet, la transcription a été longuement retravaillée. Le but est de mettre en évidence la dignité profonde de questions humaines trop souvent silencées, d’offrir des outils de réflexion et des pistes d’analyse dynamique, et surtout d’encourager la production et la circulation de la parole ouverte à tous les niveaux…

Les vagabonds sans trêves : Où êtes-vous née en Belgique ?

Véronique Clette-Gakuba : À Louvain, mais j’ai grandi à Bruxelles.

Carmen Winant, My Birth, Being: New Photography 2018, MoMA, NY. Cette œuvre est constituée de plus de 2000 images de femmes accouchant, trouvées dans des magazines, des livres, des brochures. Sur moma.org, l’artiste dit qu’il y a très peu de femmes non blanches. Ce n’est pas une coïncidence. (How do you speak to a presence that isn’t there? Comment parler à une présence qui n’est pas là ?), ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

J’ai rencontré et je rencontre pas mal de Noirs qui racontent avoir grandi dans la majorité blanche en ayant peu de présence noire dans leur entourage…

Je pense que c’est une expérience assez répandue.

William H. Johnson (1901-1970), Children, Exposition Studio Visit: Selected Gifts from Agnes Gund, Museum of Modern Art, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Du coup, je suis un peu surprise d’entendre parler de communauté noire, comme d’un allant de soi.

Ce qui est caractéristique, c’est l’expérience d’être en minorité noire dans un environnement majoritairement blanc. C’est ça l’expérience la plus répandue…

D’après justement votre expérience personnelle, mais aussi en tant que sociologue, existe-t-il une différence de traitement entre les Noirs à la peau très foncée et ceux qui ont une peau plus claire ?

Oui ! Je n’arrive pas à mettre des mots sur la façon dont ça arrive, comment ça survient, mais je la sens. J’ai l’impression d’avoir pu me servir de ma couleur, je ne suis pas sûre que des femmes, dont la couleur de peau est très foncée, puissent dire la même chose.

Qu’entendez-vous par « me servir de ma couleur » ?

Déjà je peux la mettre en valeur en la faisant passer pour un avantage, c’est-à-dire en avançant le métissage. Là ce n’est pas tant la couleur que la représentation, le symbole qu’il y a derrière et qui est synonyme de passerelle et de richesse aux yeux de l’interlocuteur. Le métissage comme richesse, ça passe ! Ce discours passe comme une lettre à la poste. Je ne vais pas le dire ainsi, mais je peux me présenter comme ayant une famille blanche. Je peux mettre en valeur ce capital familial. Même si les gens ne savent pas du tout ce que c’est, qu’ils ne savent pas s’il s’agit d’une famille modeste ou aristocratique… Mais je peux mettre en valeur un capital blanc. J’ai l’impression que sans mettre en valeur ce capital blanc, à l’université, c’est quand même rudement plus difficile. Et j’insiste, passerelle, richesse aux yeux de l’interlocuteur et non pas des miens ! D’ailleurs, le terme exact serait avantage. D’où la question : avantage, pourquoi ? Il y a une question éthique à se poser. Quel est cet avantage ? De quoi est-il le nom ?

Sandford Biggers, Laocoön, 2017, vinyl et pompe à air électrique, Ceremonial Exhibition 2018, American Academy of Arts and Letters, Harlem, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Ne faut-il pas chercher du côté du besoin d’être rassurée de la majorité dominante qui baigne dans la morale ? La morale qui dit que ce n’est pas gentil d’être méchant avec les Noirs ! D’ailleurs, ceux qui pensent ainsi se réfugient, c’est important pour eux, dans l’idée que chez nous, la situation est moins grave qu’aux États-Unis. Le fait que, là-bas, la police et autres tuent les Noirs les préoccupe, sans qu’ils s’inquiètent de savoir comment les Noirs vivent.

Comme si ces deux espaces-temps n’étaient pas liés…

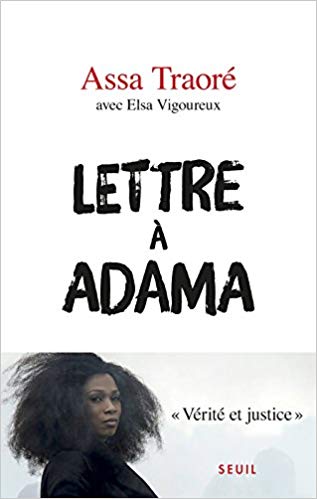

Angela Davis, Françoise Vergès, Assa Traoré, appel à la Marche pour Adama du 21 juillet 2018, capture d’écran, youtube.com

Lettre à Adama d’Assa Traoré, Éditions du Seuil

Il m’arrive de dire que des Noirs subissent des violences policières et qu’ils meurent ici de façon suspecte. Et soit on refuse d’entendre, soit la réponse est, illico, oui, mais pas autant qu’aux États-Unis. Quand j’explique que, si mon cousin, qui est médecin, vient faire une spécialisation, eh bien, ce cousin haïtien est dans la tranche d’âge des décès suspects, il y a une déconnexion. Je me retrouve face à des gens qui s’expriment comme à la radio ou à la télévision, sans faire de lien avec l’humain en chair et en os qui est… mon cousin ! Pour peu que je m’efforce de parler concrètement, je deviens une espèce de… de menaçante ! Je cesse d’être la Noire, avec une allure agréable, dont la présence, disons, métisse est réconfortante, car elle participe d’une diversité qui flatte. De celle dont on est content ! Regardez, j’accueille tout le monde chez moi. Autour de certains sujets, je suis vécue comme une traîtresse. Traître au besoin de…

Au besoin de confort que vous devez leur apporter… Le confort de croire que la violence constatée derrière leur poste de TV n’a rien à voir avec ce qu’ils sont du point de vue de la construction de la race.

Sedrick Huckaby, If perhaps by chance, I find myself encaged, 2016, oil, wooden panel, celluclay, détail, Ceremonial Exhibition 2018, American Academy of Arts and Letters, Harlem, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Ne pas poser la question de la fiction raciale est un refus de réflexion sur la société et les dynamiques politico-économiques basées sur la prédation, la criminalisation, l’opportunisme… C’est aussi ignorer que l’idéologie raciste est une construction intellectuelle élaborée, qui a été théorisée à l’université…

Oui, c’est un discours qui a une finalité.

Sedrick Huckaby, If perhaps by chance, I find myself encaged, 2016, oil, wooden panel, celluclay, Ceremonial Exhibition 2018, American Academy of Arts and Letters, Harlem, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

À côté des conduites racistes de gens dont on se dit qu’ils sont de peu d’école ou d’instruction, il y a aussi, c’est le sujet de la première partie de notre entretien, une pérennisation du phénomène dans l’université. Celle-ci continue à reproduire ces schémas, si bien qu’en entendant certains universitaires, je sens que c’est la formation, le moule qui les fait parler ainsi. Que c’est précisément la vocation d’être aux commandes, d’appartenir au lieu de pouvoir, à l’élite qui les empêche de réfléchir autrement…

Ce que vous dites, le fait de se situer précisément à ces endroits-là expliquant l’absence de réflexion, me fait penser à quelque chose… Mais c’est vrai que sur cette question des lieux de pouvoir, il y a vraiment matière à creuser, parce que je trouve que le mécanisme se ressent dans nombre d’institutions. Je pense au musée de Tervuren qui essaye aussi de discuter avec la diaspora, de les faire participer, de les consulter. L’université, on ne peut pas en dire autant. Quand même, sa myopie, c’est perturbant. Mais je prends une institution comme le musée de Tervuren, plus ils essayent de s’ouvrir vers l’extérieur, en l’occurrence avec la diaspora africaine, plus ils reproduisent leurs catégories de classement. Ils ne parviennent pas à l’aborder sans perpétuer ces mêmes étiquettes qui ethnicisent et qui différencient. Dès qu’il y a la proposition d’ouvrir un espace de pouvoir avec l’idée d’y intégrer les groupes historiquement dominés, pour moi, la méfiance s’impose, parce que c’est dans ces espaces et dans ces moments que, précisément, vont se réinventer des dénominations et des appellations neutralisant sous de nouvelles formes les puissances d’agir. Je constate que, le plus souvent, ces espaces manquent d’imagination et de volonté pour entrer en contact sur des modes où le pouvoir dominant prend lui-même des risques en interrogeant sa propre position, en poussant l’autocritique le plus loin possible.

Véronique Clette-Gakuba, chercheuse en sociologie de l’ULB, soirée Afro Women’s Voices Talk, le 7 mars 2017, à Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

N’est-ce pas ce qui se passe, dans le monde culturel dominant, quand on essaye de présenter les arts urbains ? On sent le phénomène de classification hiérarchique désignant ce qui est noble et pas noble. Puis, il y a une sorte de réappropriation des objets et de leur énergie intense, une réappropriation telle qu’on les dénature et débilite franchement. C’est loupé ! C’est comme si le passage du lieu de fabrication et de création, donc le passage du grand bouillon de vie vers l’institution, ce passage était loupé. À se demander si ces institutions culturelles le font en dialogue avec les concernés.

Ils essaient, mais ils n’arrivent pas. Ils agissent, toujours prétendument, avec les concernés, mais, en fait, ce dialogue reste dans les marges. Les séances de consultation se déroulent, mais sans proposer des postes de décision ou de direction. Alors n’est jamais loin cette question du pillage ou du vol. De la récupération. Parce que les milieux où le pouvoir existe s’appauvrissent, ils cherchent à entrer en rapport avec les autres. Mais pourquoi aspirent-ils à ce contact ? Dans quel but, au fond, se tournent-ils vers autrui ? Quelles sont leurs préoccupations ? Leurs intentions quand ils s’intéressent à l’autre ?

Si je comprends bien, les artistes, noirs ou autres, mais présumés incapables ont quelque chose à apporter, alors, on vient chercher ce qui plaît ou séduit, mais sans avoir la connaissance. Ceux qui viennent ne savent pas de quoi on parle. La non-ouverture des mondes universitaire, médiatique, culturel, politique… fait qu’ils ne possèdent pas cette lecture dont vous parliez, dans notre précédent entretien, quand vous allez dans le quartier de Matonge, à Ixelles, où vous voyez une pluralité de choses. Vous avez une grille d’interprétation, de décryptage plus vaste de cet espace qui n’est pas, pour vous, un lieu hautement exotique.

Il y a un mouvement que ces lieux de pouvoir ne comprennent pas. Comment dire ? Bon, je prends ça comme métaphore : moi, à Matonge, mon enjeu, avant toute chose, c’est d’exister dedans, avant de connaître, étant entendu que connaître serait l’enjeu de ces lieux de pouvoir. Moi, pour ma jouissance, j’ai besoin d’en être ! Sinon, je meurs un peu. Sauf que le pouvoir, ce qui le caractérise est qu’il veut entrer en relation par rapport à des intérêts qui, eux, sont extérieurs. Il ne veut pas en être. Je sens cette dynamique dans les lieux de mondanité où les Noirs et les Blancs se rencontrent. En revanche, je ne l’ai pas sentie durant la soirée où on s’est rencontrées le 7 mars 2017, l’Afro Women’s Voice Talk. Ce soir-là, il y avait un éventail de personnes qui voulaient toutes en être, quels que soient le profil, les activités, les préoccupations… Mais, dans un tas d’événements culturels, j’observe plutôt les gestes de mises à distance, de relation par intérêt, de barrières, c’est ça, qui signifie, surtout, ne nous mélangeons pas trop, maintenons un écart convenable ! Pareil mécanisme amène à perpétuer les rapports de pouvoir.

Véronique Clette-Gakuba et comédienne Babetida Sadjo, soirée Afro Women’s Voices Talk, le 7 mars 2017, à Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Peut-être, les institutions culturelles ne sont-elles ni progressistes ni rétrogrades, mais… plutôt conformistes. Elles s’intéressent à une réalité sans jamais envisager que ça puisse être d’égal à égal.

Elles rendent hommage à un art ou une forme d’expression sans considérer qu’il y a tout un monde. Que cet art ou cette forme d’expression est le fruit d’un monde avec sa complexité, ses paradoxes, ses propres hiérarchies aussi, ses nuances…

C’est comme si ces personnes étaient dans une innocence de touristes, une sorte d’ignorance apprise. Leur inattention n’est pas accidentelle, mais la posture de qui se sent déchoir en se mettant à la place de l’autre ou en envisageant l’expérience de l’autre profondément. Celui qui travaille dans une institution culturelle prestigieuse, lorsqu’il songe qu’il aurait pu être rappeur, a peut-être une sensation de déclassement. À l’idée que j’aurais pu être rappeuse, je me dis, tiens, alors j’aurais dû concevoir mon espace de création avec d’autres, trouver mes marques, inventer mon chemin, mes outils de promotion et de distribution, peut-être lancer ma société de production… J’aurais eu à relever quantité de défis, eu à faire tout ce que font les artistes, les créateurs de l’art urbain ! C’est énorme !

Et comment !

Pourquoi ce constat est-il difficile à entendre ?

Pour la norme ou du point de vue de la majorité, il y a quelque chose de très particulier, parce que, les Noirs, finalement, ce qu’ils endurent, eh bien, ce n’est pas très grave, voire c’est normal. Du coup, on a du mal à s’accorder. J’ai déjà eu cette discussion avec des proches lorsque je dis : tu vois quand même qu’il y a un problème ? Tu vois que les Noirs ne sont pas dans les institutions culturelles ? Toi qui adores le théâtre, tu vois qu’ils n’y sont pas ? Et à l’université, tu vois qu’ils ne sont pas profs ? On me répond, enfin, si, je vois des Africains, je vois des Noirs dans la rue…

Romare Bearden (1911-1988), Train Whistle Blues No. 1, Exposition Studio Visit: Selected Gifts from Agnes Gund, Museum of Modern Art, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

J’ai posé aux miens ces questions. Et j’ai eu la même réponse. Alors, n’est-ce pas aussi lié à la problématique du seuil de tolérance ? Comme avec les hommes trouvant que, dans une salle avec dix personnes, s’il y a deux femmes, c’est bon, on est en situation de parité. S’il y en a trop, ça ne va pas !

C’est également lié à la crainte de déchoir dont vous parliez. Le sentiment qu’il ne faudrait pas qu’on régresse à un niveau où les choses sont bancales. À ce propos, j’ai une anecdote. Ça s’est passé avec un collègue sur l’heure de midi et, à la table à côté, il y a un Noir à qui on donne un bonnet de père Noël. C’était dans le cadre d’une promotion pour un soda, on distribuait ces bonnets pour nos enfants. Et, ce bonnet, lui, l’a mis sur la tête pour rigoler. Et voilà que ce collègue m’interroge sur la controverse autour du père Fouettard en tenant le discours que c’est vraiment exagéré. Tout de même, pourquoi accorder tant d’importance à un symbole insignifiant ? Enfin, ce n’est qu’une représentation, une image, pas la réalité. On ne considère, quand même pas, que tous les Noirs sont des bouffons, des clowns ! Je n’ai pas signalé à ce collègue que c’est lui qui abordait cette question parce qu’il avait vu un Noir avec un bonnet de père Noël. Moi, j’avais vu la même chose, je n’ai pas pensé au père Fouettard. Je n’ai pas fait cette association. En revanche, ce que j’ai fait remarquer, sans passer mon temps à le convaincre, se résume à ceci : comment pouvait-il estimer la chose sans conséquence ? S’autoriser à prétendre que le fait n’a pas d’incidence sur la vie des gens ? Ou que l’incidence est fantasmée, alors que les collectifs militants disent que le comportement les affecte ? J’ai trouvé que c’était très prétentieux de les remettre à leur place ainsi ou alors d’estimer que c’était peut-être désagréable, mais ce n’était pas grave. Ces gens n’ont qu’à s’accommoder d’une situation dérangeante. Ce n’est pas grave ! À ce moment-là, il est vrai que la personne ne fait pas l’exercice, déjà, de reconnaître qu’elle n’est jamais dans cette situation. Et que si elle l’était, elle ne la trouverait peut-être pas agréable. La réflexion de ce collègue ne va pas jusque-là, il n’y a pas de réciprocité. Du coup, il faut le convaincre, mais je n’avais pas envie d’endosser ce rôle, parce que bien que je connaisse l’expérience d’autrui, au départ de mon expérience, je ne peux rien dire.

Parce que le premier père Fouettard que j’ai vu, j’avais six ans et demi, je venais d’arriver en Belgique et ce père Fouettard n’avait pas les oreilles peintes. Alors, j’ai ri ! J’ai compris que c’était un déguisement et ses oreilles blanches, je trouvais ça grotesque… Avec le temps, j’ai compris. Que ce soit père Fouettard ou une autre chose, si un groupe de gens affirment, ce type de représentation, de symbole, de discours nous touche négativement, que puis-je faire d’autre que d’essayer de comprendre ce qui les affecte. Faire l’économie de leur sentiment me paraît odieux. Surtout qu’il s’agit d’une représentation destinée aux enfants ! Pour autant que je sache, père Fouettard ne se produit pas dans des cabarets pour adultes. Il est montré aux enfants à un âge d’apprentissage, d’imprégnation mimétique. En vérité, je suis fatiguée par les gens qui parlent sans cesse pour les autres…

Surtout pour affirmer que ce n’est pas grave !

Oui, dire, eux peuvent continuer à souffrir… Il est indécent de définir la quantité de souffrances que l’autre peut endurer. Surtout quand il s’agit de groupes qui vivent ça depuis longtemps.

C’est étrange ! Et, pour quelqu’un qui, en plus, s’en fiche de père Fouettard ! Qui n’a rien à perdre si père Fouettard disparaissait !

Hieronymus Bosch, triptyque de L’Adoration des Mages, vers 1495, Musée du Prado, commons.wikimedia.org

Et puisque on dit que père Fouettard est un ramoneur, alors qu’on en fasse un ramoneur ! Qu’on le ramène à cette représentation et cesse de le montrer en page grotesque du XIXe siècle. Ce n’est pas une tradition ancienne. Dans l’iconographie d’avant la construction raciale, les Noirs ne sont pas caricaturés. Pas forcément ridicules. Le roi mage Balthazar a de la majesté.

Tout à fait, c’est vraiment un roi ! L’image d’un souverain !

Il m’arrive de faire remarquer aux gens qu’il ne suffit pas à un homme d’épouser une femme pour cesser d’être sexiste et il ne suffit pas de fréquenter des Noirs pour cesser d’être raciste. Mais autant notre vie est influencée par ces mécanismes, autant, la correction consiste à se taire. C’est l’éducation ! Après le racisme, comme infériorité par nature, la notion se déplace vers le culturel. Il faudrait dialoguer et analyser tout ça, mais non, il y a comme un genre d’hébétude…

Dans le milieu anglo-saxon, c’est un peu différent, parce qu’ils utilisent le terme race. D’ailleurs, il y a eu un colloque, ici, sur les classes populaires, avec une séance de discussion qui s’intitulait : race, genre, classe. Mais quand on a annoncé l’intitulé, dans le département de sociologie, comme ils sont très, très peu habitués à cette notion, ils ont été choqués.

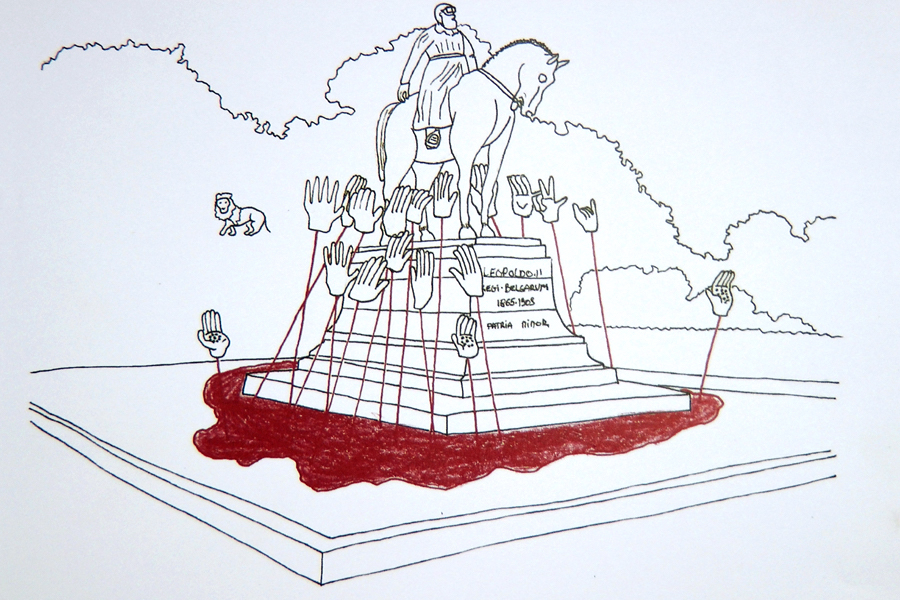

Comment décoloniser la statue de Léopold II ? », collaboration entre un collectif posant la question de la décolonisation de l’espace public et des étudiants de l’ERG, 26-31 mai 2017 au Brass’ART Digital Café, Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Par l’utilisation du mot race ?

Ça les a vraiment choqués. Je me suis sentie mal à l’aise de devoir défendre l’importance analytique de la notion, d’argumenter que la race comme le genre et la classe, oui, ce sont des concepts analytiques qui permettent de comprendre les mécanismes qui organisent les rapports sociaux… J’ai d’abord été surprise que la notion puisse les choquer à ce point. Puis j’ai essayé de dire que c’était la question de la racialisation, que des groupes étaient racisés, c’est-à-dire identifiés à partir de leur origine supposée, mais ce que j’ai dit n’était vraiment pas suffisant. Il y a eu un profond malaise.

Face à l’omniprésence des symboles coloniaux dans la ville, un collectif en appel à un geste politico-artistique: « Comment décoloniser la statue de Léopold II ? ». L’exposition des projets développés par les étudiants de l’ERG s’est déroulée du 26-31 mai 2017 au Brass’ART Digital Café, Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

De tous les côtés ?

De tous les côtés ! Je dis ça, parce que je sais que mon travail sera et, j’ai à cœur d’y arriver, de brusquer ces Blancs. De cesser d’avoir peur de les brusquer.

Vous voulez dire bousculer la pensée ?

Oui ! Cependant, il y a des gens avec lesquels il n’y a pas ce type de malaise. Même s’ils privilégient d’autres termes, comme discrimination ethnique. Si on les utilise, ça va…

Cerina de Rosen, Yvoire de Rosen, Véronique Clette-Gakuba, journée Luttes Afro-descendantes, centre Les Riches-Claires, Bruxelles, 2 décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Dans cette formulation, ethnique recouvre quoi ? L’ethnie des Blancs et l’ethnie des Noirs ?

Noir, ils arrivent à le prononcer du bout des lèvres. Mais ils vont préférer dire Africain, et sinon, ils parlent des nationalités d’origine, comme Marocain, Turc…

Samuel Légitimus (fondateur du collectif James Baldwin) et le réalisateur Raoul Peck pour la présentation de son livre I Am Not Your Negro, publié aux éditions Robert Laffont, soirée à la Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, le 11 décembre 2017, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Quand l’origine est belge, comme vous ou française, comme moi, on fait quoi, avec la notion d’ethnie ? Bon, on peut encore récupérer l’origine du côté du parent dit étranger, vous, Rwanda et moi, Haïti. Mais prenons, Samuel Légitimus que j’ai interviewé dans la catégorie Vagabonds experts : sa famille est française, précisément guadeloupéenne et elle habite l’Hexagone depuis 1898 (lire ici). Déjà qu’ethnie sur le continent africain est une notion discutable, mais, en plus, le mot ne dit pas discrimination sur la base de la couleur de peau ou du faciès ?

Je pense qu’avec ethnie, certains se réapproprient un terme anglo-saxon sans admettre que l’acception n’est pas la même dans les milieux anglo-saxons. Que le terme ethnie n’est pas applicable ici où il renvoie à tout autre chose. Pour que vous compreniez, disons, en résumé, qu’il y a l’ethnie telle que l’anthropologie l’a appliquée aux peuples en différenciant les groupes ethniques sur la base de la langue, la religion et du territoire… C’est l’acception ethnographique pour les peuples non occidentaux. Puis, il y a l’ethnie dans le sens d’ethnies raciales. Ce qui suppose aussi l’existence d’une culture accompagnant une communauté, par exemple, les Afro-Américains, les Hispano-Américains, les Native-Américains, les Wasps… Là, il y a un classement par groupes ethniques. On considère qu’il y a une culture propre, puisque c’est un modèle multiculturaliste. Mais, de ce point de vue, tous sont Américains. On n’invoque pas des liens avec l’Afrique, mais des liens communautaires culturels. Ici, quand ils récupèrent cette notion et qu’ils parlent de discriminations ethniques, c’est un peu un édulcorant. Je pense, pour revenir, à la phrase étrange de votre ami, que ça revient à affirmer, eh bien, culturellement vous n’êtes pas comme nous…

En résumé, le mouvement consiste à vous arracher au sol européen en vous reliant à une culture que vous ne connaissez pas.

Que vous ne connaissez pas et qui, du coup, permettrait d’occulter les causes de la discrimination raciale en disant, mais oui, ce n’est pas compatible ! Mais oui, vous comprenez bien, ils sont plus lents au travail. Ou ils n’ont pas la maîtrise de la langue. Ou alors, il y a des problèmes de différences alimentaires… Et toutes les différences religieuses. Les valeurs aussi ! Résultat, on impute le problème à d’autres causes que le racisme.

La maîtrise de la langue… ça, je vois ! Car à l’université, à l’UCL, j’avais vingt ans lorsqu’un professeur m’a dit : mademoiselle, vous parlez mal le français, depuis quand êtes-vous en Belgique ? Je demandais qu’il augmente ma note de deux points, ce qui m’aurait permis de réussir l’année. Et comme Noir égale incapable, il a refusé. J’ai doublé la deuxième année. Ma colère était si telle que j’ai décidé de passer les examens de la troisième, autrement dit de cumuler deux années pour ne pas perdre mon temps à cause du préjugé raciste. La formulation discrimination ethnique loupe cet épisode vécu. Au fond, elle élude l’a priori qui encombre tout le monde, la fascination pour la couleur de peau ou l’importance démesurée accordée à l’aspect physique, puisqu’on peut être très clair…

Et avoir un physique typé…

Véronique Clette-Gakuba, Babetida Sadjo, Yvoire de Rosen, soirée Afro Women’s Voices Talk, 7 mars 2017, Bruxelles, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Donc, alors que le phénomène travaille les relations sociales, il n’est pas pris en compte. Il est impensé. On ne sait qu’en faire…

L’expression discrimination ethnique correspond à un vocabulaire rencontrant une sorte d’unanimité. Je dis « une sorte », car cela me semble surtout épouser un « consensus mou ». Le problème avec cette utilisation erronée du terme ethnie, c’est la diminution, voire la perte en termes de signification attribuée à une notion comme Noir. Au lieu de comprendre qu’il s’agit d’une catégorie ontologique qui s’inscrit et qui occupe une position dynamique dans des rapports globaux, certains se contentent d’y associer l’idée d’un groupement de personnes. Dès lors, dans le cadre de ma thèse par exemple qui soulève l’hypothèse de l’existence d’un monde culturel noir, ce terme Noir doit s’expliquer longuement au risque de se voir largement incompris.

Dans votre milieu professionnel, comme dans votre entourage privé, la chose frappante est l’inattention. Une inattention que je constate aussi autour de moi. Une partie de la population manque, certains ne sont pas là, pas présents. Au cinéma, au théâtre, à la télévision, à la radio, on voit dans les podcasts, il y a absence. Mais la majorité ne le perçoit pas, de sorte que, quand vous racontez les difficultés inhérentes à la condition noire, vous vous retrouvez devant des gens ayant le sentiment que vous créez le problème.

C’est vrai ! Et on n’est pas toujours libre de répondre, libre de parler.

Parce que les situations sont complexes ? Mais quelle situation humaine ne l’est pas ? Surtout entre proches ! Puisque vous et moi n’avons pas juste un ou deux-trois amis blancs, mais des parents…

Oui, toute une famille, des amis, des connaissances…

Adrian Piper, Barbara Epstein and Doll, 1966, Exhibition: A Synthesis Of intuitions, Museum of Modern Art, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Autrement dit, un entourage.

Et je tiens à ajouter qu’avec les proches qui ont leur âge, qui ont leur souci de santé, sur ces sujets, souvent, je préfère me réfréner pour éviter que ça parte en dispute. Faire le choix de la modération. Les ménager, me ménager, nous ménager.

Je partage cette expérience, je fais pareil. Pourtant, j’ai l’impression qu’il y a des questions dont une partie de la population est prête à parler. Elle est demandeuse de cette réflexion susceptible d’éclairer. Un travail comme le vôtre, qui redéfinit le vocabulaire et actualise les questions, permettrait de répondre lorsqu’on confond des phénomènes de société. Par exemple, la discrimination raciale, ce n’est pas de la xénophobie. Le groupe en butte à la xénophobie, en une ou deux générations, cessera d’en être la cible. Mais il y a, dans le sort fait aux Noirs, quelque chose de têtu qui rejoint le têtu initial de la disqualification des femmes.

Têtu, oui, c’est le mot !

Aïda Muluneh, Fragments, 2016, The Morning Bride, 2016, Being: New Photography 2018, MoMA, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Et c’est compliqué ! Les femmes noires, qui sont au croisement de plusieurs mécanismes de dévalorisation, ne trouveront pas forcément des alliées du côté des femmes blanches ni forcément du côté des hommes noirs.

Je me demande s’il n’y a pas chez le dominant quel qu’il soit, lorsqu’il s’arrête très tôt sur ces questions, le sentiment qu’il est en incapacité de faire quelque chose pour que ça change. Ou, en tout cas, il va se retrouver face à ce constat sans en avoir envie. Il n’a pas envie de se retrouver démuni, parce que la situation le dépasse et qu’elle a un côté complètement vertigineux… Entre ceux qui subissent de plein fouet et ceux qui ne le subissent pas directement, la différence est que ceux qui subissent de plein fouet prennent la charge. Ils travaillent avec cette angoisse, ils affrontent la réalité vertigineuse. Les autres sont dans ce qu’on appelle le confort. Je veux dire qu’on attaque souvent les privilèges, mais je pense que c’est au-delà des privilèges. C’est le confort, mais le confort existentiel.

Adrian Piper, Self-Portrait at Age 5 with Doll, 1966, Exhibition: A Synthesis of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York, ©Christophe-Géraldine Métral/blog Les vagabonds sans trêves

Je ne connais pas assez la littérature relative à la notion de privilège. Mais la chose frappante à mon sens, c’est le mécanisme précoce de conditionnement. Certes, il y a la part de jouissance d’avoir la facilité, mais, il y a le moule du conformisme et des croyances allant de soi qui place, d’emblée, dans ces rôles et ses possibles prédéfinis. Comme les a priori hiérarchiques structurent la société, c’est petit qu’on intériorise ces codes, disant, par exemple, les filles jouent à la poupée et les garçons aux aventuriers. Petit, qu’on est imprégné par la représentation du Noir et du Blanc, l’importance démesurée prêtée à la couleur de peau bornant le quotidien vécu. Et il en faut de l’énergie et il en faut du temps pour aller contre l’arsenal des normes, se distancier du pli de la mentalité, réfléchir la logique tyrannique des choses ! Quand j’exprime le caractère pénible de l’expérience aux proches qui m’aiment et que j’aime, ceux-ci opposent des lectures ne permettant pas de rebondir et, parfois, ne donnant pas envie de répondre, comme celle de la victimisation. Ils n’ont pas cette connaissance du corps à la peau foncée circulant dans une société où la majorité est pâle. Étant dans l’inattention culturelle, ils n’ont pas l’intuition des outils mentaux pour aborder les difficultés et la négativité des situations liées à ces constructions sociétales complexes. Je le vois à leur regard : ils sont impréparés à entendre. Ils ne comprennent pas qu’ils ne comprennent pas. Et n’ont pas l’idée qu’il faille parler, dire, ce que tu racontes, ce point de vue, j’aimerais le comprendre.

Ça me fait penser que j’avais une amie, je dis, j’avais, parce que, bon, on ne se voit plus, mais elle est, disons, métissée comme moi. Vers l’âge de dix ans, on a pris conscience à deux de notre couleur de peau. C’était réellement des moments forts. Forts ! Et, quand je le vivais, ça me paraissait anodin comme épisode, mais ce n’était pas des moments anodins par rapport à d’autres qui ne vivent rien de semblable ou quelque chose de semblable. Il y a peu de choses semblables à ces moments où mon amie me disait, dis, tu te rends compte que tu n’es pas Blanche ? Je répondais, non, je n’arrive pas à me rendre compte que je ne suis pas blanche. Elle disait, moi non plus ! Mais on n’est pas Blanche ! Mais… mais on ne se disait rien d’autre. Il n’y avait aucune réflexion. On était juste dans l’exercice consistant à prendre acte de notre couleur qui n’était pas la même que les autres. Une couleur qui, surtout, n’était pas Blanche. Et c’était « difficile » (rire). Donc, on faisait ça à deux.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, la première partie de l’échange avec la sociologue Véronique Clette-Gakuba est à portée de clic ici et la dernière partie ici. Sinon, on se quitte avec The Black Pearl Chamber Orchestra, fondé en 2008 par Jeri Lynne Johnson, la première Afro-Américaine a avoir remporté un prix international de chef d’orchestre (plus d’éléments dans l’article Maestros femmes d’aujourd’hui et d’hier, ici). The Black Pearl Chamber Orchestra a organisé une soirée d’hommage à Prince intitulée Diamonds and Black Pearls: Celebrating the Music of Prince. C’était le 19 août 2016, au Dell Music Center, à Philadelphie. Zeek Burse a chanté How Come U Don’t Call Me Anymore.

0 commentaires