Pourquoi une colère noire est-elle sous-titrée Lettre à mon fils ?

Une Colère noire, Ed. Autrement

Parce qu’elle est la réponse d’un père aux larmes de son enfant. Dans mon langage, tous deux ont la peau foncée. Faut-il entendre qu’ils sont Noirs ? Dois-je ou puis-je entendre ça ? Et qu’est-ce qu’être Noir ? Parmi les réflexions de mon enfance, qu’est-ce qu’être Noir est à la fois une des plus vieilles et des plus incompréhensibles questions que je me suis posée. C’est toujours du dehors, il me semblait, que cette question déboulait. C’était une question intruse. Une question-effraction. Une question remplie de force de l’ordre non familial. La télévision, la radio ou un étranger l’imposait soudain. Imposait à la maison cette question qui était du « pas à nous ».

Toute seule, je me serais contentée de voir les peaux plus pâles ou plus foncées que la mienne. D’ailleurs, j’aimais ça, j’aime toujours admirer l’infinie plasticité des visages, leurs reliefs creux et monts variés et leur couleur de peau singulière pas si facile à qualifier. C’est peut-être pour ça qu’une paresse d’esprit (la formule est de Marcel Proust) martèle les différences en noir et blanc. Pourtant, je n’ai jamais, de mes yeux, vu ça, le Noir et le Blanc. Le Noir et le Blanc ne correspondent à aucune intuition enfantine. Ma perception épidermique était la pâleur inconfortable du père à ne pas confier au soleil lui flaquant des coups rutilants, la couleur miellée de l’outre-mère pareille à la mienne et le petit frère dans l’entre-deux mat méditerrané du ni pâle ni doré. L’intuition, c’était le nuancier de ma boîte de gouache et pas le cloisonnement conventionnel noir et blanc. Qu’est-ce qu’être Noir ? je me disais en regardant la pâleur extrême et sensible au U.V. du père qui devait faire partie des Blancs, de la communauté blanche. Et l’outre-mère et moi qui devions, par conséquent, appartenir à la communauté noire. Quant au petit frère, dans son ni… ni… et ses babils, il était surtout un bébé joli. Une petite personne à aimer. Qu’est-ce qu’être Noir ? Je me demandais l’intérêt de la question extérieure, la question intruse, les raisons de son insistance, à quoi ça servait de parler des gens de cette façon. À quoi bon, je ne comprenais pas. Mais on m’affirmait le noir et le blanc, comme on m’apprenait que les animaux ne pensent pas. Alors que faisait donc leur cerveau ? Non, je ne l’entendais pas ainsi. Et, je m’éloignais vers d’autres questions plus intéressantes et plus urgentes, comme la folie de l’outre-mère. Mais, toujours, la question-effraction du Noir et du Blanc revenait me sauter à la gorge, m’appréhender bizarrement. Dans ma petite tête, je ne comprenais pas ce que signifiait être appelé Noir et être appelé Blanc et quelles en étaient les conséquences sinistres. Cependant, j’avais déjà constaté des comportements désagréables. Notamment, d’une maîtresse d’école et, déduisant qu’elle préférait qu’un garçon soit premier de classe, je restais prudemment deuxième… Je n’avais pas relié cette soumission hiérarchique à la question-effraction : qu’est-ce qu’être Noir ?

Ta-Nehisi Coates, Eduardo Montes-Bradley, commons.wikimedia.org

La réponse du journaliste Ta-Nehisi Coates m’a transpercée de part en part. Il l’écrit d’avoir vu son fils, Samori, filer pleurer dans sa chambre après l’annonce de l’acquittement du policier qui a abattu Michael Brown, ce jeune dont la mort déclenchera des émeutes à Ferguson dans l’État du Missouri.

Qu’est-ce qu’être Noir ? Ta-Nehisi Coates ne console pas son fils de quinze ans, il lui explique la question de toute sa vie en espérant que sa lucidité ne désespérera pas son garçon, mais l’aidera à trouver ses réponses. Ainsi que le font toutes les générations de gens appelés Noirs.

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail, Musée des Arts de Sao Paulo

Qu’est-ce qu’être Noir ? Pour Ta-Nehisi Coates, l’homme encoléré, c’est être piégé dans le rêve de l’autre.

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Le philosophe Gilles Deleuze a dit : « Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas ». Faisant référence à la volonté de puissance du rêve, au caractère dangereux et dévorant du rêve, Gilles Deleuze disait : « Méfiez-vous du rêve de l’autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous êtes foutu ».

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Le rêve que le clairvoyant Ta-Nehisi Coates dénonce, c’est le rêve américain, le rêve du Blanc rêvé par des immigrants venus de partout, le rêve d’américanité de l’uniformisation blanche à tout prix, donc, au prix de la vie des exclus du rêve, exclus de l’usine à rêve de blancheur fondée sur le pillage, le génocide des Amérindiens, l’asservissement des Africains, l’impérialisme et la violence qui manufacturent le rêve du petit pavillon coquet et de la société de consommation sur le dos des Noirs, au détriment du corps noir : sa chose !

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Aussi, dans le texte, de page en page, telle l’incantation d’un anti-cantique des cantiques, le corps noir revient-il, ce corps noir concret, en chair et en os, aliéné, exploité, brutalisé, emprisonné, détruit, disparu… L’élection d’un président noir ou métis ne change rien. Lui aussi devra porter un masque. Taire son expérience. S’accommoder des moments où sa connaissance personnelle doit s’effacer. Être Noir, au milieu des Blancs, c’est faire l’épreuve d’une mémoire inutilisable ou impartageable.

Considérée comme une démocratie, l’Amérique perpétue pourtant dans une culture foncièrement inégalitaire de croire en la réalité naturelle de la race.

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

La race ne sert pas à décrire la couleur ou la physionomie comme certaines voix veulent faire croire. La race est une idée hiérarchique par définition, une vision de l’humanité qui subordonne le Noir, ainsi que quantité de peuples autochtones, au Blanc.

La race naît du racisme, et non le contraire (p. 23).

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Aux États-Unis, les meurtres et les mutilations du corps noir ne sont pas des bavures policières. Raison pour laquelle que les policiers sont acquittés.

Il n’y a rien de purement diabolique chez ces exterminateurs (p. 27).

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Les policiers sont des bons petits soldats, les représentants du système de sauvagerie, synonyme de peur et de précarité permanentes du corps noir cible des balles, le corps noir survivant au bas de l’échelle où, dans les ghettos, il est soumis à la violence qu’il distribue et qu’il reçoit des autres inférieurs par nature, les corps noirs dé-citoyennisés d’être soumis au matraquage du rêve américain, le rêve de ceux qui se croient Blancs.

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Détail

Dans cette marge lugubre du rêve de blancheur, les premiers à battre les enfants sont les parents qui leur inculquent le marcher droit, la norme de la soumission qui, ils espèrent, leur évitera d’avoir affaire à la police qui, elle, bat les Noirs à mort.

Toni Morrison, nobelprize.org

Encensée par Toni Morison, Une colère noire s’inscrit dans la filiation de James Baldwin, d’Aimée Césaire, de Frantz Fanon…

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs

James Baldwin

Ce livre-cri, je ne suis pas prête de l’oublier. Si la peur envahissante dans laquelle l’auteur a grandi, qui lui conditionne le corps et miniaturise sa vision de la réalité, si cette terreur quotidienne m’est pas mienne, ses réflexions sur l’école, « qui ne révèle aucune vérité, mais les dissimule toutes » (p. 47-48), je me les suis faites. C’est vrai ! En me farcissant certaines lectures obligatoires au lycée, puis à l’université, il m’est arrivé de songer que les analphabètes ignoraient leur fortune.

Ta-Nehisi Coates écrit :

J’en suis venu à considérer la rue et l’école comme les deux bras d’un même monstre (p. 54).

Mais cette défiance ne s’étend pas aux livres, et ceux de Malcolm X ouvrent la porte à la prise de conscience.

Ma liberté allait s’accomplir, comme celle de Malcolm, par les livres, par mes propres études et ma propre exploration (p. 60).

Une colère noire est aussi le récit d’années de déconstruction mentale des fausses certitudes, de lutte par la formation intellectuelle, notamment à l’université Howard, sanctuaire pour les Noirs de la pensée libérée, du talent actualisé, de la rencontre et de la joie vécue, de la riche culture produite par les Noirs venus de partout. À l’université Howard, l’auteur se dégage lentement des automatismes : au fond, de l’évidence qu’il est Noir, uniformément Noir, avec des rêves noirs, une mythologie noire qui est le pendant ou pendule compensateur du système dominant de rêve de blancheur uniforme de l’usine à rêver américain.

Ce que Ta-Nehisi Coates fait entendre, c’est que le rêve est de la propagande et qu’il est :

L’ennemi de tout art, de toute pensée courageuse et de toute écriture honnête (p. 75).

Paul Cézanne, Le nègre Scipion, Musée des Arts de Sao Paulo, museeduluxembourg.fr

Il recouvre le bien confisqué qu’est son corps…

Alessandro de’ Medici, duc de Florence et de Penne, Agnolo Bronzino, Galleria degli Uffizi, commons.wikimedia.org

… et découvre aussi le jadis de la peinture occidentale qui représentait des Noirs majestueux, comme Alexandre de Médicis ou le Roi mage Balthazar.

Jérôme Bosch, L’Epiphanie, Musée du Prado

L’auteur envisage également sa capacité de pillage à l’égard des autres conditions méprisées : les Pédés, les Gouines… (p. 86)

David Teniers, Still Life, commons.wikimedia.org

Cette lente assomption de son humanité, c’est beau et c’est âpre et c’est pas gagné, mais il y a l’amour. La rencontre de la future mère de son fils (p. 92) qui lui ouvre un peu plus l’esprit et le monde.

Il la suivra à New York. Puis à Paris…

À la page 115, je jubile en lisant : « J’avais la chance d’avoir l’écriture » et je me demande si le ghetto qu’habitait Ta-Nehisi Coates est loin du ghetto de Pittsburgh où a grandi John Edgar Wideman, l’auteur de L’Incendie de Philadelphie et de Suis-je le gardien de mon frère publiés aux éditions Gallimard ?

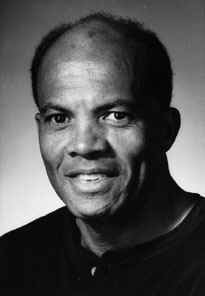

John E. Wideman

John Edgar Wideman dans l’écriture duquel s’entendent aussi des accélérations rythmiques empruntées à la musique rap et aux rebonds en rafales, sur le bitume, des ballons de basket.

John Edgar Wideman et Ta-Nehisi Coates n’appartiennent à la même génération, mais ces deux écrivains viennent de loin : les questions qu’ils sont obligés de se poser sont les mêmes, et c’est ça aussi être Noirs, c’est être précipité dans le collectif de ne pouvoir choisir ses questions, supporter qu’elles aient les mêmes couleurs de colère, les mêmes couleurs d’obligation.

Récit d’émancipation d’un homme n’ayant de cesse de renaître de ses ombres et des deuils de Noirs inconnus ou amis, comme la disparition de Prince Jones, Une colère noire, c’est grand et c’est rude, mais on y sent la liberté qui fait mouche, pas à peu, peu à peu… en dépit des trébuchements et des remontées de mots, hélas, connus, comme l’injonction d’être :

[…] « deux fois meilleurs », ce qui revient à dire « accepte d’avoir deux fois moins ». (p. 124)

C’est comme ça que nous perdons notre douceur. C’est comme ça qu’ils nous arrachent notre sourire. (p. 124)

Est évoquée « l’inévitable soustraction du temps » :

[…] ces instants passés à préparer notre masque – ou à nous préparer à devoir accepter deux fois moins – ne pouvaient jamais être rattrapés. (p. 125)

Sauf que cette reproduction de l’oppression, de la violence coutumière très peu de gens sont disposés à la réfléchir. La réfléchir les arracherait au rêve et à l’oubli de l’oubli de sa violence intrinsèque.

Ta-Nehisi Coates cite Soljenitsyne :

Pour faire le mal, un être humain doit croire tout d’abord que ce qu’il fait est bon. (p. 133)

Est-ce que ce texte concerne les Européens ? Oui. Du reste, l’auteur n’est pas dupe du sort des Noirs dans une France qui s’est construite sur son propre rêve. Ta-Nehisi Coates, qui fait et règle ses comptes, a donné à son fils le prénom de Samori Touré qui s’est opposé à l’entreprise de pillage colonial. (p. 167)

L’Américain dit à son fils :

Nous ne sommes pas le « problème » particulier des Français, ni leur fierté nationale. Nous ne sommes pas leurs nègres. (p. 167)

Comme le cancer du racisme métastase chez nous et qu’il se dispense volontiers de revêtir le voile de l’hypocrisie, en finissant ce texte, j’ai fait le vœu que les lecteurs parviennent à voir que cette parole noire n’est pas noire. Qu’il s’agit d’un discours universel d’émancipation, une histoire légitime de refus de l’exploitation de l’homme par l’homme.

La préface d’Alain Mabanckou rappelle que les Noirs ne forment pas une communauté. Entre les Américains, les Africains, Les Antillais, les Européens… il y a des proximités d’expérience, mais des distances culturelles, des lectures des passés et des aspirations différentes, voire, conflictuelles. Alain Mabanckou souligne l’urgence de combattre, en France, les conceptions rétrogrades.

Pourquoi doit-on répéter ça encore et encore ?

Parce que le racisme est une idée, une mauvaise idée ensorceleuse. Une épouvantable fiction dont la négation de l’autre est, jusqu’à un certain point, tentante, car réconfortante : après tout, qui n’aime pas se sentir avantagé ? prééminent ? privilégié ? Le racisme offre à l’individu en quête de supériorité indue, de supplément d’exister au détriment du prochain, l’opportunité de rejeter le mérite, les efforts et les capacités du supposé étranger à vite exclure. Il est facile d’en relativiser la gravité. De se dire : tout le monde est en butte à l’agressivité, aux comportements pénibles et aux vexations, n’est-ce pas ? Le hic, c’est que la violence raciste n’encombre pas tout le monde dans l’espace public, l’obtention d’un diplôme, la recherche d’un emploi ou d’un logement ou d’une location hôtelière.

Ici, je me dois de dire merci à ceux qui ont la peau pâle et qui désapprouvent le rêve d’uniformité. Merci à la famille, les amis, les belles rencontres et interlocuteurs conscients que ce qui se passe autour d’eux n’est pas rassurant et qui ont essayé de faire quelque chose, parfois en vain, parfois non. Merci pour leur injonction à l’insoumission et leur courage de considérer le racisme pour ce qu’il est : une intoxication idéologique, qui n’a pas toujours existé et doit être combattue. Ce combat est un choix politique. Celui d’une attitude digne et démocratique.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, dans quelle société voulez-vous vivre ? Quelle société voulez-vous léguer à vos enfants ?

Où le racisme prolifère, ses aspirations de pureté détruisent bien au-delà des cibles désignées. Et si ce fléau éhonté peut prendre de multiples visages, c’est peut-être d’être Le masque de la Mort Rouge, la terrible maladie de la nouvelle d’Edgard Poe ?

Où le racisme prolifère, ses aspirations de pureté détruisent bien au-delà des cibles désignées. Et si ce fléau éhonté peut prendre de multiples visages, c’est peut-être d’être Le masque de la Mort Rouge, la terrible maladie de la nouvelle d’Edgard Poe ?

Une colère Noire, Ta-Nehisi Coates, éditions Autrement

Beaucoup d’amour avec Agolo de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo dont les qualités musicales et humaines sont la médecine-poésie qui ranime les vies cassées qui continuent.

Un problème grave et incompréhensible dès que l’on dépasse le bêtisier du quotidien. Une approche claire et pleine d’humanité. Merci et continuez !