Écrire le Sang d’encre indélébile de l’enfance-enfer

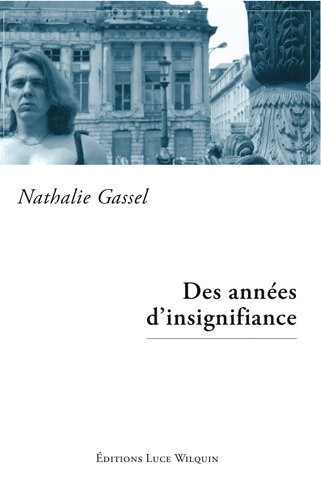

Nathalie Gassel – Des années d’insignifiance, éditions Luce Wilquin, 2006

Au début était l’enfer ! C’est ainsi que je vois l’enfance. (p. 9)

L’écrivaine Nathalie Gassel enfant, nathaliegassel.e-monsite.com

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, dans Des années d’insignifiance, d’emblée l’état d’esprit est donné. Pas question de la nostalgie du prime âge insouciant, mais de l’horreur de la damnation familiale où l’impossibilité d’aimer le dispute à l’impossibilité de communiquer : les petites années sont le puits profond du pas grand-chose.

Nathalie Gassel par Catherine Bondue, nathaliegassel.e-monsite.com

Quel est le parti pris du texte ? La volonté impérieuse de mise à distance du passé entêté, de l’ancien s’obstinant à ne pas vieillir et dont la dévorante actualité sorcière reste en travers de la gorge et des mots, de la chair et de la pensée. N’est-ce pas ce que William Faulkner écrit, dans Requiem pour une nonne : Le passé n’est jamais mort. Ce n’est même pas le passé (The past is never dead. It’s not even past) ?

De ce jamais mort féroce du théâtre du dedans et du monde, Nathalie Gassel se fait l’expérimentatrice complète, tant spectatrice, actrice, auteure, habilleuse que metteuse en scène. Son désir réflexif s’empare de l’infernal à la source pour « refaire le parcours en libérateur » afin d’en finir avec le générateur des maux et :

Qu’il ne soit plus nécessaire d’habiter ce tourment, une forme extérieure en restituera le témoignage en une figure embellie et utile, le livre. (p. 9)

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Le dessein participe de l’ambition alchimique de l’écrivaine ayant eu de cesse de transformer la laideur du vécu en une beauté qui est la réfutation du désastre intime. Une réfutation toujours temporaire, car, il n’y a que dans le chant parménidien que l’être est et le non-être n’est pas ; la vie en chair et en os, elle, est l’épreuve de la précarité et de la lutte jamais achevée contre le moule de l’éducation, le dressage de l’esprit, les déterminismes sociaux, ainsi que les travers personnels… Et c’est justement parce que nous sommes imparfaits que nous pouvons nous améliorer, c’est parce que nous ne naissons pas libres que nous devons nous libérer.

Robinson Crusoe, première édition, 1719, commons.wikimedia.org

Partout et à toutes les époques, être humain, c’est interroger son imperfection, et une incomplétude dont on s’accommode de façon ambivalente. En effet : l’autre est à la fois une limitation et la présence dont il est impossible de se passer. Contrairement à ce qu’imagine l’étrange histoire de Robinson Crusoe, nul ne peut entretenir seul son sentiment d’exister. Sans autre, l’esprit s’étiole dans le néant actif de l’angoisse (à ce propos voir la courte vidéo très instructive de François Flahault)

Pourquoi le sentiment d’exister ne va-t-il pas de soi ? Parce qu’exister, c’est toujours coexister. D’après François Flahault, la coexistence est le premier bien commun. Le philosophe et anthropologue définit le bien commun comme : « l’ensemble de ce qui soutient la coexistence, et par conséquent l’être même des personnes » (Où est passé le bien commun, p. 114, éditions Fayard, Essai Mille et une nuits). François Flahault invite à repenser la conception de bien commun en prenant en considération que :

Le sentiment d’exister que nous éprouvons du fait d’avoir notre place parmi les autres et de vivre dans un monde commun n’a donc pas moins de prix que les droits individuels : privé de tout bien commun vécu, notre sentiment d’exister s’estompe et laisse place à l’expérience du rien angoissante et solitaire (ibid. p. 116).

C’est bien l’angoisse de la vie désolée ou désespérée qui nous met aux prises avec l’infini du rien, un infini qui n’est pas la peur de la mort, mais la terreur de la sensation d’agonie psychique.

Le néant, c’est la conscience de soi lorsque rien ne lui donne le sentiment d’exister. (François Flahault, Le sentiment d’exister, p. 33, Descartes & Cie et p. 42 dans la version PDF accessible sur le site de l’auteur)

Dès lors, aussi vrai que les animaux aquatiques ont besoin d’eau, la conscience humaine ne s’épanouit qu’à la faveur des relations avec les autres. Ça signifie que l’interdépendance bienveillante n’est pas juste une question de morale, de volonté ou d’utilité, mais une nécessité ontologique : il faut en passer par les autres pour être soi (François Flahault, Où est passé le bien commun, p. 102, éditions Fayard, Essai Mille et une nuits).

Des années d’insignifiance rend compte de la faillite de ce principe ontologique dans la sphère familiale, non sous la forme d’une introspection linéaire, mais d’allers-retours entre hier et maintenant tissant un réseau de signifiants entre des fragments descriptifs précis, des questionnements essentiels et des réflexions intenses qui dissèquent les membres de la famille, définissent la tresse cruelle des destins, recherchent le sens de la condition humaine.

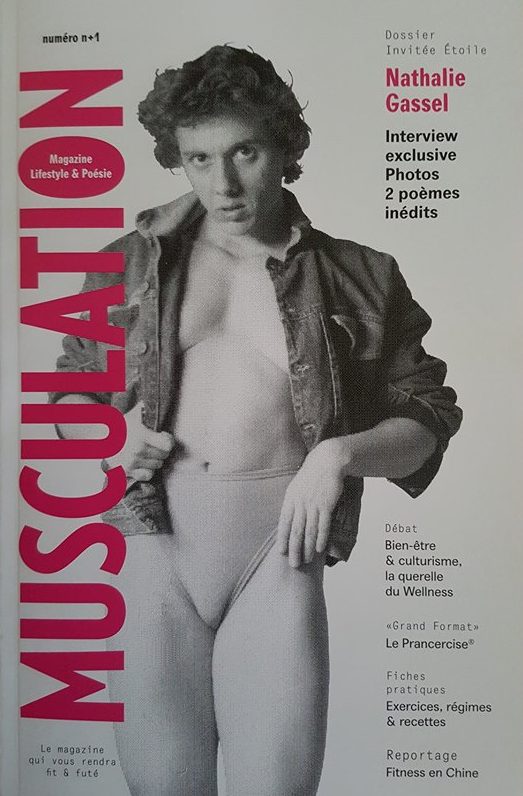

Nathalie Gassel par Julien Claessens, nathaliegassel.e-monsite.com

Où l’œil enfant ne percevait qu’insignifiance souffrante, borne cruelle, monde morne et futile : l’enfance, c’est lorsqu’on vous dénigre, car l’on vous tient pour rien (p. 11), la prose poétique de l’œil adulte, en discernant et dépassant le quotidien de l’exclusion, manifeste une vision binoculaire d’une grande acuité quant aux empreintes et aux retombées émotionnelles du passage du quasi zéro à l’infini de la création souveraine.

Nous réagissons singulièrement, aux premières années révolues de notre vie : je puisais mes dynamismes dans mes impotences (p. 27).

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Nathalie Gassel en couverture de Musculation magazine

Bien que l’écrivaine se dise avide d’exploits (p. 60), l’envie d’atteindre l’espace défendu du plaisir, de la jubilation et de la réussite ne verse pas dans l’exaltation héroïque de l’invincibilité psychique. Au contraire ! Qu’au milieu des événements terribles, l’esprit ait le ressort de résister et après, qu’il sache rebondir, que le cœur découvre ou recouvre le désir d’aimer, et l’artiste de créer, et l’individu d’aller de l’avant, toute cette dynamique admirable ne signifie pas que les compteurs sont remis à zéro. Le mérite Des années d’insignifiance est de mettre en évidence la vulnérabilité intrinsèque à la condition humaine. Le message est fondamental dans une société encore trop peu laïque en son attachement à la croyance métaphysico-religieuse de l’humain qui survit à tout. Bien sûr, on apprend des difficultés de l’existence, les embûches peuvent nous rendre plus réfléchis, plus sensibles, mais de là à ce que soit martelée la formule, devenue cliché ou slogan, du Crépuscule des idoles de Nietzsche : Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Quelle en est la conséquence : si la conscience peut tout encaisser, que l’être est un phénix renaissant de ses cendres, si on peut revenir indemne, voire meilleur de la destruction, pourquoi devrait-on ménager, ne pas les blesser ou épargner l’humain ? À quoi bon être juste, compatissant, sympathique, puisque l’inaltérable noyau intérieur pourra toujours le sauver ?

J’ai pensé en lisant Des années d’insignifiance au récit de Ta-Neshi Coates, Une colère noire qui narre le cheminement d’un Afro-Américain, terrifié par le système discriminatoire de rêve américain, vers sa reconstruction et l’assomption de son envergure humaine soucieuse de ne pas reproduire les violences subies. Pourquoi ce parallèle ? Parce que le texte de Nathalie Gassel est également l’histoire de l’expansion maîtrisée d’une créature miniaturisée et rageuse.

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Comment n’être pas admiratif en découvrant que la larve indésirée, frustrée et inaudible qui se métamorphose en un imago musclé à la plume talentueuse est, en fin de compte, le prodige de transmutation du plomb dans l’aile en or de la jubilation d’être soi ?

En fin de compte, mais duquel ? L’addition est sinistre, une saisissante histoire sans sujets ou presque au sein d’une famille dans laquelle la question du bien-être des enfants n’est pas une préoccupation .

Premièrement, il faut nommer l’amour accaparant de la mère artiste, énergique, douée de ses dix doigts, gentille, en tout cas pas mal intentionnée, mais faisant preuve d’un talent irrespirable, celui de l’envahissement narcissique où :

Elle me veut son reflet, son miroir, une partie d’elle : je dois la reproduire. (p. 13)

Divorcée du père dont elle méprise la dimension intellectuelle, la mère malheureuse est l’objet de pitié et de remords de sa fille qui, de lui être redevable de la vie, est son objet :

Ma tâche est lourde et je suis l’esclave de cette fonction : la rendre heureuse. La satisfaire. (p. 14)

Surtout la mère la veut conforme : une fille-fille, alors qu’elle se sent fille-garçon, idolâtrant Eddy Merckx et Zorro (p 19). Les lectures, les émissions télévisées, les amitiés sont donc surveillées. Les exigences de la mère sont si pesantes qu’il est dit : En sa compagnie, je n’avais plus de turbulence, je devenais un légume (p. 65).

Ensuite, il y a le père, né en Palestine. Il est le personnage central du livre. Ancien typographe, devenu ethnologue, professeur et écrivain, en somme, ce qu’on pourrait appeler quelqu’un, cet intellectuel s’évertua, pourtant, toute sa vie, à passer pour un n’importe qui… mais à ses yeux. Voilà l’élément touchant à son ambivalence ! Parce qu’en façade ou dans le domaine socioprofessionnel, l’homme a su se faire une place, il a été reconnu et estimé, seulement comme il est hanté par une certitude : se faire remarquer, c’est risquer d’être opprimé et éliminé, en privé, il prétend s’anonymiser. À la maison, sa part malheureuse le pousse inconsciemment à prescrire l’insignifiance. Mais contre quoi l’effacement est-il sa défense ? C’est que ses ascendants russes sont des juifs spoliés par les pogroms, emprisonnés par les bolcheviks, exterminés par le nazisme. La mémoire des destructions racistes, des injustices politiques et des difficultés hérissant la vie des immigrants est un fardeau d’anxiété contre lequel l’homme a conçu une parade : ne jamais briller ni dominer. Par extension, la vie de ses filles est subordonnée à la leçon dramatiquement retenue de la grande histoire désastreuse : la juste voie est la voie de l’échec.

Méprisé par la mère, puis la belle-mère, le père est aussi l’objet de pitié de sa fille prise au piège de la compassion : « je nous sentais dans le même pétrin » (p. 26). Mais la demande paternelle de compréhension est égoïste, abusive de ne pas connaître la moindre réciproque.

Le père a eu une fille avec sa seconde épouse, Julienne. Nathalie Gassel et sa petite sœur sont les témoins et les victimes la souffrance paternelle insensible à elles. Au fond, l’homme est surtout un mari déçu et plaintif dont l’attention va à la belle-mère acharnée à son entreprise de soumission et de dégradation des autres. Habillée de principes moraux égalitaires, la posture paternelle est un credo de non-jouissance des capacités, refus du prestige, du succès, de la fierté personnelle l’autorisant à négliger ses filles au nom d’un tout se vaut qui s’apparente à une injonction antipathique d’absence de valeurs, de repères, d’ambitions, de respect de la subjectivité des petites priées de ne pas bouger, s’épanouir, se singulariser…

Comme si l’insuccès nous sauvait des culpabilités associées à la victoire (p. 61).

Puis, il y a Julienne, la belle-mère bourreau, perverse glaçante, odieuse, impudique, et, par ailleurs, brillante psychologue professionnelle.

Chez elle, tout servait d’argument intelligent à ses volontés capricieuses (p. 33).

La pédagogie sadique de la marâtre alcoolique est un cocktail d’exigences dévalorisantes, de mépris pervers, d’insultes invraisemblables, de propos manipulateurs… auxquels jamais le père ne s’oppose. Comme la redoutable belle-mère échappe à la logique égalitaire, les enfants ne peuvent se défendre : leurs velléités de réponses verbales sont systématiquement condamnées.

Pour moi, la lutte des classes était le pouvoir de l’adulte sur l’enfant ; les facultés du savoir sur l’ignorance (p. 34).

Portrait de l’écrivaine Nathalie Gassel par Pierre-Dominique Schmidt, nathaliegassel.e-monsite.com

Tout ça se passe dans la bourgeoisie bruxelloise aisée et éduquée, comme qui dirait, chez des gens bien, insoupçonnables de maltraitance. Dans Des années d’insignifiance, le sort des enfants soumises à la domination des parents rappelle la condition esclave, les fillettes étant les objets au service du désir adulte de se faire exister.

Aux captifs d’un territoire relationnel tordu peut rester la conscience du corps et de pressentiment qu’il est aussi lieu de satisfaction et d’euphorie.

Nathalie Gassel à 17 ans, autoportrait

Le corps et ses sensations indigentes ou primaires sont alors une parole plus fiable que l’ordre établi sans justice ni autre légitimité que l’excès de pouvoir. Le langage du corps opprimé ne raconte pas que la désolation du quotidien assujetti, il dit aussi l’authentique conviction des tripes de n’être pas voué à la souffrance orchestrée par le dominant.

Nathalie Gassel, écrivaine et athlète, nathaliegassel.e-monsite.com

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

La matérialité du corps est la seule présence à soi en laquelle le captif sent ce qu’il est : un être dont l’existence n’est pas un droit, mais un fait. Un fait inséparable de la relation juste à l’autre qui est le bien commun, c’est-à-dire le besoin le plus fondamental qu’il soit. La révolte humaine naît en cette évidence.

Nathalie Gassel, autoportrait, nathaliegassel.e-monsite.com

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Chez Nathalie Gassel, la soif de liberté et de magnificence physique s’est dressée contre l’injonction de nullité corps et âme. L’écrivaine trouve dans la force l’emblème d’une révolte (p. 50), dont les auxiliaires sont la rage de vivre et la sensibilité extrême qui nourrissent le désir de revanche manifeste.

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Acquérir la valeur interdite en passe par la lutte contre le soi coupable. L’objectif se précise : l’exhibition du corps en son seul lieu d’être souhaitable, la superbe sculpturale jouant de l’androgynie et de la provocation, traditionnellement, accordée à la virilité.

Nathalie Gassel à 17 ans, autoportrait, nathaliegassel.e-monsite.com

Nathalie Gassel, autoportrait, nathaliegassel.e-monsite.com

Au début de l’adolescence, la conscience d’autoréalisation s’affirme sous la forme d’une désobéissance intuitive et brouillonne aimantée par les zones d’existence transgressive et marginale où les initiations sexuelles précoces semblent aussi euphoriques que brèves. La jeune ado, à l’esprit ludique ou détaché, circule sans se perdre ou plutôt perdre de vue la prescience de sa valeur.

Nathalie Gassel à 18 ans, nathaliegassel.e-monsite.com

L’intuition de sa singularité est à la quête de la sculpture totale de soi, donc à l’entreprise éclatante d’exister, ce que l’élégance est au dandysme, une éthique volontaire de l’être et du paraître : même goût du miroir et de la pose, du brio et des rites de séduction, de la transformation et de l’authenticité affectée, de la désinvolture et du dédain, du rejet de l’ordre établi et du respectable a priori, de la curiosité éphémère et du récréatif, de l’aventure et la novation, même dégoût de l’ordinaire et du domestique répétitif, du commun et de la médiocrité, du figé et de l’informe, du moralisme étriqué…

Nathalie Gassel, autoportrait, nathaliegassel.e-monsite.com

Nathalie Gassel, nathaliegassel.e-monsite.com

Oui, en Nathalie Gassel, ancienne championne de boxe thaïe, bodybuildeuse, photographe et modèle qui déborde de puissance, non de violence, il y a du dandy moderne, assurément le « je suis comme je suis » de l’esthète athlétique jusqu’au bout de la beauté des formes et du geste et de la lettre: une prose qui paraîtrait classique si elle n’était pas tendue, fulgurante comme le langage des poings, un poil ingénue, un rien délinquante, jamais par méchanceté, mais par appétence de vie intelligente et généreuse.

Pour cette personnalité insatiable, transgresser était le seul mot d’ordre salvateur ou en empruntant le dernier vers de Résistances de Kettly Mars : la seule arme de construction massive.

Nathalie Gasse, nathaliegassel.e-monsite.com

Et sans doute n’est-elle sulfureuse ou radicale qu’en proportion de l’obscénité de la mentalité dominante et de la mesquinerie normative ?

Nathalie Gasse, nathaliegassel.e-monsite.com

Mais même lorsqu’elle est plus ou moins socialement reconnue, qu’on la célèbre comme la voie par excellence de l’autonomisation, la transgression a sa part d’ombres étranges, de souterrains énigmatiques, de fluctuations dépressives, d’opacités multiples et contradictoires, de résistances peu glorieuses, honteuses et coupables contre soi et le monde, qui plonge ses racines en cette enfance « de peines infinies dont on attend qu’elle passe » (p. 62).

Il en va, sans doute, de l’émancipation des individus comme de celles des peuples ou des groupes humains dévalorisés, la lutte semble infinie, en tout cas, trop lente. Nathalie Gassel offre ce constat d’actualité :

Les groupes d’individus auxquels le monde ne fait pas suffisamment de place répandent le sang pour clamer leur vocation à exister, leurs fonctions instinctives. Spontanément, j’entendais les mouvements de la révolte (p. 32.

Durant la lecture Des années d’insignifiance, j’ai plusieurs fois songé au morceau Marilyn (hommage à Marilyn Manson) dans lequel le groupe français Indochine chante Moi je veux vivre, vivre,vivre encore plus fort.

Nathalie Gassel, octobre 2015, Facebook de l’écrivaine

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, j’ai remarqué Nathalie Gassel dans l’amphithéâtre de la faculté de philosophie de l’ULB où nous étions étudiantes : il est vrai que sa présence singulière et sa distance courtoise me rassuraient. C’est, en l’an 2000, avec Éros androgyne qu’elle est saluée par la critique. Suivront Musculatures, Stratégie d’une passion, Construction d’un corps pornographique… Vous trouverez la bibliographie de cette écrivaine hors du commun dans l’article de Wikipédia qui lui est consacré. Vous pouvez suivre son actualité sur sa page Facebook et mieux la connaître en visitant son website.

0 commentaires