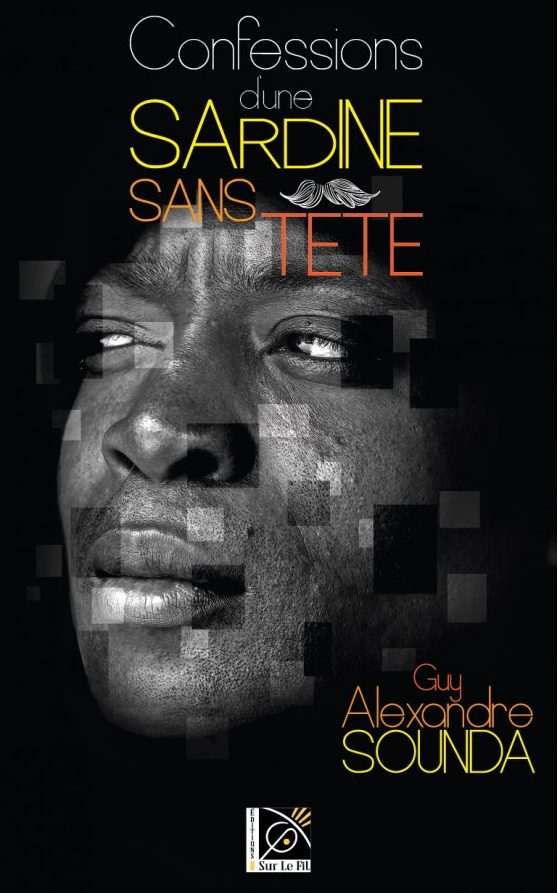

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Gombo et le reste… sans jamais oser l’imaginer

Qui cherche à approcher la vérité d’une cellule familiale, doit interroger l’enfant ou le fou.

Qui cherche à approcher la vérité d’une cellule familiale, doit interroger l’enfant ou le fou.

Dans la famille humaine, voici venir et inlassablement se souvenir le délirant Fabius Mortimer Bartoza, le héros du premier roman du dramaturge, poète et conteur Guy Alexandre Sounda.

Guy Alexandre Sounda, salon du livre de Paris, 27 mars 2017

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Fabius Mortimer Bartoza, les gendarmes l’ont appréhendé juché sur la statue équestre d’Henri IV du Pont-Neuf (p. 17). Poussant des cris incompréhensibles, il était ivre et vêtu d’un manteau jaune et d’une perruque gothique noire.

Statue équestre d’Henri IV sur le Pont Neuf à Paris, commons.wikimedia.org

Transféré dans un centre de détention psychomédical au nord de Paris, l’individu est pris en charge par un jeune écouteur assermenté qui connaît la langue des signes et doit déterminer s’il s’agit d’un authentique muet ou d’un simulateur.

Statue équestre d’Henri IV sur le Pont Neuf à Paris

Le sexagénaire, qui de prime abord a l’air d’un immigré sans-papiers un peu simplet, sort de sa valise en bois une poupée russe (p. 18) qu’il a trouvée et à laquelle il s’adresse :

Tu sais ce qui m’aurait fait plaisir au moment où je nous parle ? (p. 26)

Ou grâce à laquelle il parle :

Tu es la gardienne des âmes fourvoyées (p 62).

Olivier de Sagazan, sculpture de fer, mortier, argile et éléments organiques, 2004, olivierdesagazan.com

L’écouteur, un bosseur que son patron prend de haut, se figure d’abord en psy ou en réincarnation administrative de Socrate, l’accoucheur des âmes :

au lieu de seulement transcrire ses mots entortillés sur mon calepin que je devais au contraire l’aider à faire jaillir cette parole qui remuait vivement dans sa gorge. (p. 20)

Ses ambitions maïeutiques, comme les questions qu’il a préparées, sont abandonnées. Bouleversé par le soliloque, il sera le scribe-traducteur en langue des signes du torrent de réminiscences que le monologueur déverse :

J’avais l’impression d’être assis dans un théâtre d’ombres et de murmures, devant un acteur qui interprétait le rôle de sa vie. (p. 21)

Olivier de Sagazan, sculpture de fer, mortier, argile et éléments organiques, olivierdesagazan.com

Une vie où le passé ne passe pas. L’hier fait un avec le présent qu’il a cancérisé jusqu’au stade terminale de l’inouï. Ainsi débute le flot monstre et sans concessions des confessions d’une Sardine-sans-tête, sous-entendu comme dans les petites boîtes importées d’Espagne. Ce surnom, qu’une tantine donne au héros (p 29), alors qu’il a sept ans, signifie : mauvaise graine écervelée aux yeux cruels, qui n’hésite pas… Est-ce la prédiction décisive ? Rien n’est moins sûr ! Pas parce que la brutalité du récit logorrhéique éveille les soupçons, plutôt que les sentences oraculaires pullulent au Gombo où la Sardine-sans-tête a assassiné un nombre massif de civils.

Olivier de Sagazan, sculpture, olivierdesagazan.com

La mémoire est pareille à l’amour, la perdre ou la conserver, dans les deux cas, ce peut être un vrai supplice. Fabius Mortimer Bartoza est le héros effroyable et fascinant, grotesque et sublime d’un roman de l’abondance des démences dont l’héroïne est la lente et inexorable montée du sens, inconnaissable en soi, juste, si justement perceptible à travers la danse fractale, au rythme de la rumba et du rhum, des projections de son esprit cannibalisé par les morts et… ?

Hamlet : — Comment est-il devenu fou ?

Le fossoyeur : — Très étrangement, à ce qu’on dit.

Hamlet : — Comment cela ?

Le fossoyeur : — Eh bien ! en perdant la raison.

Paris, la ville rêvée où, sous une identité volée, la Sardine-sans-tête s’est réfugiée et tâche de survivre, exacerbe ses hantises et ses jubilations sanguinaires, sa facilité al-caponique à poignarder (p. 128). Les mésaventures amoureuses sont le fil conducteur de sa période parlante, animée par l’espoir de bénéficier d’une seconde chance : se construire une existence normale. Le bilan désabusé s’ouvre sur un constat social lucide quant au coût moral exorbitant du train de vie métropolitain.

Ce prix-là n’était pas celui que l’on voyait indiqué en majuscules devant chaque montre ou chaque pot de confiture : il fallait obligatoirement le flairer dans la tourbe du quotidien, à travers le sourire crispé de la vieille dame qui n’aime pas les mecs en noir et les nanas en burqa, dans la tête du barbu qui chante des chansons de Renaud sur la banquette de la gare, sur la mine consternée de la petite gitane qui quête devant un supermarché pendant que son père se gratte les couilles dans un coin, sur les joues entaillées de la jeune maman qui sanglote fort en elle quand elle entend la voix de son époux rentrant du bistrot où il vient de boire tout le pognon du mois, sur les rides du serrurier qui vit dans sa bagnole depuis que les juges ont prononcé le divorce d’avec sa seconde épouse, du côté de la périphérie où flétrissent en bas des immeubles des jeunes gens en âge de voler de leurs propres ailes. (p. 132)

Jusqu’aux marges illégales de la Ville lumière, celles qui se réchauffent autour des braséros des vendeurs de rue, pas de place pour Fabius Mortimer Bartoza. Sa verve excessive, envahissante de bourreau possédé par la mort est irrecevable, déplacée : objet de désaveu complet.

Dans cette ville chacun cache ses emmerdes comme il peut et arbore ses joies comme il se doit, seul compte le bonheur avec toutes ses odeurs. Le déboire effraie. (P. 57)

Nul ne veut entendre que, dans sa tête, des cadavres ont construit un immeuble de quatre étages (p. 54) où ils continuent leur vie, ayant même fondé famille. Nul ne veut entendre que ces derniers sont les victimes des exactions qu’il a commises après s’être laissé embrigader, à dix-neuf ans, par la personnification du ressentiment virulent et déloyal : tonton Keban, un sergent viré de l’armée pour une histoire de rêve incivique, une plaisanterie — tiens, ça rappelle Kundera.

Dessert même sa crédibilité que Fabius Mortimer Bartoza soit, ô combien, porté sur la bouteille – elle aussi hantée par son ancêtre adoptif.

Olivier de Sagazan, sculpture de fer, mortier, argile et éléments organiques, macabregallery.com

Celui qui a débarqué, un jour de neige cinématographique, d’un avion avec des vrais faux papiers, l’exilé clandestin n’a pas – constat de médecin traitant – la tête de l’emploi de tueur. Bien conservée par la folie, la Sardine-sans-tête aurait une figure éternellement jeune, comme les maux inguérissables qui le menacent de l’intérieur. Au sens littéral : le corps physique en toutes ses parties menacées, les os, les entrailles, les cervelles dévorées sont les motifs ressassés de l’existence interdite.

Fabius Mortimer Bartoza est un être qui n’en revient pas ! Le moment où il a perdu sa voix, l’instant fatidique de suspension de sa conscience dans la circularité d’une peine de mort indéfinie, cette rupture temporelle est comptée en cactus, pistache, fraise, nèfles, goyave, poire, fraise et divers fruits de l’incapacité morbide à couper les ponts avec le passé, dépasser l’âge qu’avait son père : trente ans, lorsque ce dernier, parangon de l’artiste vertueux peignant les injustices sociales, a été abattu par une version gomboloise du tonton macoute : un Béret rouge, fan de films américains (p. 93). De plus, le cadavre du père n’a pas été rendu à la famille.

La Sardine-sans-tête, dont la conscience intime du temps est flexible, car traumatique et la perception, symbolique, remonte le cours de sa vie, rejouant le scénario nocturne de l’éternel retour aux sources des pertes à répétition : le Gombo d’avant la guerre civile déjà bien instable, avec quantités de persécuteurs vivants et « éteints »…

Petit comme un point insignifiant, une erreur de cartographe (p. 24), le Gombo – émanation imaginaire du Congo-Brazaville – est une république bananière épavée, sous la coupe d’un dictateur de très, très longue durée, exemple même du guide totalitaire à moustache et à mimique d’Hitler, lequel est marionnettisé par une espèce de Jocaste sorcière, cornaquée par ses propres démons… Peut-être y eut-il un jadis où une notion comparable à la démocratie chère aux Athéniens existait au Gombo qui n’était pas alors synonyme d’inceste et de promiscuité régissant la chose politique sans autre maxime que la poursuite de l’intérêt immédiat. En tout cas, depuis la dictature du Papa national (p. 157), sa rhétorique orwellienne comme arrosée au lotoko, son culte de la personnalité et de la moustache légale que seuls les membres du Parti gombolois de la révolution ont le droit de porter (p. 84,), la mort fait mouche, pour reprendre un vers de Georges Castenada. Le népotisme et la corruption marchent main dans la main, qui ont fait sauter les verrous de la cohésion sociale et désagrégé les valeurs relationnelles. Du moins, dans le surpeuplement de la déglingue urbaine au milieu de quoi, les parents de héros font figure de Roméo et Juliette attachants, d’amoureux évadés de la tradition maritale figée du village ou de la brousse d’une Afrique éternelle.

Olivier de Sagazan, sculpture, nefdesfous.free

En alternant réalisme et fabulation, en reliant dérisoire et démesure, le narrateur à deux voix (le scribe-traducteur et le monologueur) parvient à qualifier l’inqualifiable de l’évanouissement des repères : le dysfonctionnement dans un quotidien d’inflation d’urgences vitales où tout dysfonctionne. Où plus personne n’est sujet, un tant soit peu maître de son destin. Où la réalité est un laboratoire à ciel ouvert des dérégulations de la post-colonisation changeant les ressources naturelles en malédiction pour le peuple qui patauge dans l’absurde et la merde tous azimuts. Une merde insuffisante selon le père du héros :— Ce pays est devenu une moisissure à cause de ces puits de pétrole qui poussent partout comme des champignons !

— Tu penses que nous aurions été bien heureux si nos ressources ne se réduisaient du nord au sud qu’à un étirement de champs d’étrons ?

— Très certainement. Nous serions peinards : les Chinois ne nous encombreraient pas, les Français se conteraient de leurs truffes et se seraient abstenus de nous raconter des salades, les Belges se seraient vus obligés de mouler leurs propres bronzes entre deux bières et quatre frites, nos copains Italiens ne seraient pas venus nous bazarder des aubades papales dans des barquettes de lasagnes, les Grecs ne nous auraient pas entortillé le crâne avec leurs philosophies antiques… (p. 77)

Olivier de Sagazan, sculpture, technique mixte, macabregallery.com

La césure chronologique, la scène du meurtre du père arrachant le héros à une enfance, somme toute, heureuse, est analogue au scandale, pour Platon, de la condamnation à mort, par la Cité, de Socrate : l’homme le plus sage et le plus juste de son temps (Phédon).

Ensuite, la dictature vide, en sept ans de malheur, la vie de l’adolescent.

À qui n’a rien il est interdit de ne pas aimer la merde. (Molloy, Samuel Beckett, éditions de Minuit, collection double, p. 30).

Mais notre héros privé de tuteur n’est pas un errant métaphysicien du dénuement. Lui, c’est les nerfs à vif et les yeux avides qu’il vagabonde dans son quartier : Talanamisso semblable à un capharnaüm de fêtards ni plus ni moins dangereux que le reste de la capitale. Ses obsessions de vengeance sont à l’image des choses privées de boussole de ce croisement explosif du cauchemardesque et du carnavalesque de l’âme humaine. Le sens de la critique sociale, hérité du père assassiné, se paroxyse. Partout, il observe les frontières brouillées entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le digne et l’infâme, la victime et le bourreau… Sur fond de morts qui tyrannisent, avec la même rage que les mouches tsé-tsé (p. 53), les vivants :

Chez nous même les défunts avaient un grain (p. 47)

Le royaume des ombres errantes, décrit par Homère dans le chant XI de l’Odyssée, qui s’invite n’importe quand déclenche des répliques policières expéditives et cocasses ajoutant des morts aux morts acharnés qui sont autant de Furies insaisissables et inapaisables de l’incurable culpabilité collective.

Olivier de Sagazan, sculpture, technique mixte, olivierdesagazan.com

Rien n’arrête le déchaînement, les effractions et représailles voyous des revenants frappeurs et dévoreurs dont les métamorphoses empruntent à Ovide :

Par la suite la dame s’en était prise à tout le quartier : le jour elle se transformait en orage, arrachant arbres et faîtages, puis le soir elle… (p. 54)

Tout est sens dessus et pareille multiplication d’hybris, la démesure de la mythologie grecque. De page en page, c’est la faute de l’autre : tribus, clans, nations voisines, réfugiés, superstitions, prédictions maléfiques, forces surnaturelles…

Personne ne rendait compte à personne : c’était chacun pour soi et la bagatelle pour tous. (p. 76)

Olivier de Sagazan, sculpture, 2005, nefdesfous.free

Dans la bouche et les boucles mnésiques du narrateur, la représentation du pays s’apparente à la machinerie spectaculaire d’une inversion des valeurs comparable à celle annoncée, d’une même voix, par les trois sorcières de la première scène de Macbeth : Le hideux est beau et beau est hideux. Volons à travers le brouillard et l’air impur.

La formule conjuratoire est le rhum et la rumba : l’impuissance populaire carbure à ce mélange censé exorciser l’ennui, le chômage, la bricole, le sentiment d’inexister dans la vacuité et l’immoralité ambiante qui trouve son plaisir au détriment d’autrui. Dans la peinture des fièvres noctambules des rues et des bars, le lecteur rencontre d’autres ingrédients catalyseurs qui cristalliseront la guerre de tous contre tous.

La réalité et le délire se tramaient ensemble : il ne servait à rien de les dissocier, tout le charme de notre quotidien en dépendait de toute façon… (p. 53)

Charme au sens classique et fort d’ensorcellement ou de piège tragique, vu que l’imbroglio de catastrophes absolues et absolument non naturelles frise le châtiment biblique, telles les pluies de sauterelles de cocotiers, dont on aimerait imputer la démesure bancale au délire du narrateur. Or non, on sent l’outrance verbale accordée au dossier Gombo dans lequel les désastres intimes se font l’écho des désastres collectifs : l’assassinat du père du héros et l’assassinat de l’ecclésiastique, modèle du patriarche dissident.

La situation avait basculé le dimanche où cinq agents de la Sûreté nationale avaient abattu dans son église, en pleine liturgie, monseigneur Ernesto Balobi, leader du Parti gombolois des prélats irrités, qui menaçait à chacun de ses prêches de réduire à néant la puissance des gris-gris de notre Sempiternel-camarade-président grâce auxquels il arrivait à rouler dans sa faine les quatre millions de grognons que nous étions. Toute la soirée le ciel avait vomi des chenilles de mites dans un rayon de cinq kilomètres autour de l’église. (p. 48)

Quant au – jamais deux sans trois, comme les Moires – troisième assassinat qui, dans un bistrot, serait l’étincelle ayant provoqué la lutte fratricide, qu’en penser au milieu du vortex de nébulosités ? Si ce n’est dire comme Glaucon dans La République : voilà un étrange tableau et d’étranges prisonniers. Et Socrate lui répond : ils nous ressemblent.

Il faut saluer le dispositif du texte moins fantaisiste que fantastique, et pas tant décousu que fractal ou autoréférentiel, usant des effets de miroir, de répétition, de variation, ainsi que de mise en abyme (le roi Henri IV tué par un fanatique aussi obscur que le héros). Ces procédés transposent à l’échelle des personnages la tragédie gomboloise qui débouche sur le surcroît de déséquilibre d’une mondialisation entée sur l’impensé de la colonisation.

Olivier de Sagazan, sculpture, 2005, nefdesfous.free

Cette structuration rigoureuse et le côté archétypal des caractères prêtent au roman des allures de fable philosophique ou d’allégorie politique. De l’indicible ? Plutôt de l’irracontable – sinon par un fou – de la captivité sous toutes ses formes, des maux insoignables de la violence comme système politique entretenu par le jeu opportuniste de l’indifférence internationale et nationale sur l’échiquier duquel se décident le pillage de la planète, l’accaparement des richesses, la fabrication des fatalités qui sont l’aliénation de certains vivants et l’inimportance de certains morts et du récit de certaines mémoires.

Les souvenirs de ma vie d’avant, truffés d’angles morts que je serais bien heureux de bazarder pour une tasse de chocolat sur une terrasse bien ensoleillée, ou un habano à fumer dans un jacuzzi une nuit d’hiver au pied d’un rosier buisson, ou encore un long séjour sur un banc de sable fin aménagé dans un salon de thé où viennent deviser les grands de ce monde, tu sais ceux-là qui décident qui fait quoi dans quelles parties du monde et quel sort donné à telle autre moitié de la terre. (p. 35)

Les attributs de Fabius Mortimer Bartoza : une valise de bois et une poupée russe sont les emblèmes d’un excédent de bagages gigognes, d’éléments de vérités et d’absurdités qui s’emboîtent, se superposent comme des plis ou des écailles d’oignon. Pris dans le grand huit du tohu-bohu de sa conscience esclave de la boucle trentenaire dont la multitude de boucles, si labyrinthiques soient-elles, forme, point après point, la toile d’une guerre à la fois locale et pas du tout régionale, le héros est et fait le lien. Le lien évident entre l’Afrique de la capitale gombolaise et celle de la capitale française. Et surtout, en tant que « chimérisation », hybride trouble à la voix bâtarde, il dépeint l’humain de chaque monde partageant un cœur unique, comme des siamois oublieux qu’ils ont en commun des organes vitaux que lèsent les mêmes travers, rapacités, corruptions, vices d’harpagons et impostures de tartuffes…

Dans la littérature et, au reste, dans la vie, les fous ne sont pas forcément intéressants. Ni conteurs du gabarit de Fabius Mortimer Bartoza. Aime-t-il vraiment s’écouter parler ? Pour rappel, depuis trente ans, il est seul à s’écouter. N’est-ce pas que ça en dit long sur nos sociétés ?

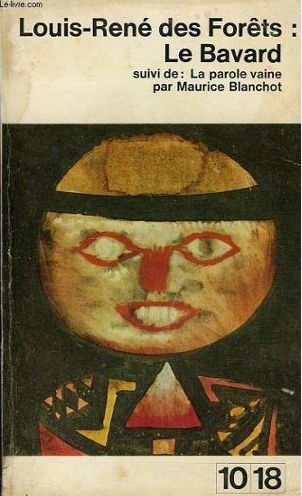

D’aucuns pourront le juger verbeux. Mais, comme Maurice Blanchot écrit dans La parole vaine, la postface du roman de Louis-René des Forêts Le Bavard :

D’aucuns pourront le juger verbeux. Mais, comme Maurice Blanchot écrit dans La parole vaine, la postface du roman de Louis-René des Forêts Le Bavard :

Celui qui traite l’autre de bavard, se rend suspect d’un bavardage pire, prétentieux et autoritaire. La référence au sérieux, qui exige qu’on ne parle qu’à bon escient, en rapport avec la gravité, ou bien qu’on ne parle pas, mais commence seulement de parler, apparaît bientôt comme une tentative pour fermer le langage ; il s’agit d’arrêter les mots sous prétexte de les rendre à leur dignité ; on impose le silence parce que, seul, on détient le droit de parler ; on dénonce la parole vaine et on lui substitue la parole tranchante qui ne parle pas, mais commande.

Olivier de Sagazan, sculpture, nefdesfous.free

Complexe, équivoque, la Sardine-sans-tête joue sur les deux tableaux du conteur et du tranchant prompt à poignarder. Notamment, Lamine qui se révèle un robuste phraséologue, donc un rival dans son esprit toujours plus atteint.

Oui, des fois, la région de la folie est la dernière liberté restant à un homme. Un homme trop sorti de ses gonds pour savoir où commencer à s’excuser :

Je suis devenu un milicien rebelle par la faiblesse des choses, la détérioration des choses, la discordance des choses, la monotonie des choses, l’inertie des choses, le trépignement des choses, la médiocrité des choses. (p. 119)

Je suis devenu un milicien rebelle par la faiblesse des choses…, p. 119, Confessions d’une Sardine sans tête, Guy Alexandre Sounda

Est-ce parce qu’il est tenté de frapper à la moindre imperfection du réel qu’il le commente avec une acuité redoutable, un excès de rationalité qui provoque la défiance, tandis que sa sincérité de fou, orphelin de tous, suscite la confiance : elle est puissante faculté de repérer l’anecdotique ou l’anodin pour le commun et d’exploiter cet inaperçu de manière à forger du sens humain et inventer de la langue, seul espace habitable par le monstre de fiction fauve et bouffonne qui, du fond des ténèbres de sa vocation politique avortée, tend un miroir brisé dans lequel gesticule le reflet grand-guignolesque et angoissant de notre monde. En plus, il ne manque pas d’autodérision :

Encore une de ces phrases pour lesquelles je suis imbattable, des phrases qui ne disent pas grand-chose au fond, mais que je débite pour impressionner et montrer que dans ma tête il n’y a pas que des macchabées… (p. 148)

On a les délires de sa culture, un médecin de l’hôpital psychiatrique a dit, un jour, à l’artiste peintre français Gérard Garouste (L’Intranquille, Folio Gallimard, p. 100).

Le narrateur a les délires franco-gombolois d’un génie malin qui mange à tous les râteliers, puise de chaque côté matière à jubiler et exulter, avec une énergie tourbillonnaire qui emporte dans le dérèglement des êtres très vivants, surtout s’ils sont morts. Aux quatre coins de cet imaginaire prodigieux, l’incongru, l’hyperbolique, le cocasse soufflent en bourrasques, le vulgaire, l’inusitée, l’enfantin en rafales. Terriblement créative, turbulente, riche, imagée, poétique aussi, la langue du fou conteur balaye un spectre de registres allant du plus familier au plus soutenu, sans oublier celui de la schizophasie : les formules pompeuses et désuètes du discours emphatique, les néologismes, les associations par assonances…

Guy Alexandre Sounda aux côtés de l’écrivain et essayiste Sami Tchak, facebook.com

L’auteur de ces impressionnantes Confessions d’une Sardine-sans-tête publiées, en 2016, par les Éditions sur le fil, Guy Alexandre Sounda, est dramaturge, poète, conteur, enseignant. Né à Brazzaville, il vit entre Paris et la Vallée d’Aoste où il a créé Vues d’ici & Vents d’ailleurs, un festival international des arts solidaires.

Guy Alexandre Sounda, editionssurlefil.com

Il a reçu en mars dernier la Mention spéciale du Grand Prix littéraire d’Afrique Noire décerné par l’Association des écrivains de langue française. Je lui souhaite beaucoup davantage, car avec l’écriture intense de ce premier roman, Guy Alexandre Sounda offre ce qu’on attend d’un écrivain : de l’inattendu.

Olivier de Sagazan, olivierdesagazan.com

Né également à Brazzaville en 1959, Olivier de Sagazan est un artiste français, biologiste de formation, notamment connu pour une performance intitulée Transfiguration (1999). La puissance radicale, terrifiante, magnifique de son geste esthétique est salué par des écrivains tels que Marcel Moreau et Bernard Noël. À la croisée de trois registres : la peinture, la sculpture et la performance, la pratique rebelle d’Olivier de Sagazan explore l’au-delà du visage et du corps, la transgression, l’hybridation, l’angoisse, la démesure, la monstruosité, la déviation : au vrai, l’échappée singulière qu’est toute création. Cet esprit hors cadre, qui s’élève contre les jougs du déterminisme social, religieux, biologique, dit sur son site web : Je suis atterré de voir à quel point les gens ont l’air de trouver ça normal et banal d’être en vie. Je reconnais que mes sculptures ont des allures de martyrs qui auraient subi les pires sévices, mais j’ai une bonne, une excellente raison, elle doivent parler, dussé-je être le pire des bourreaux.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Gracias a la vida a été écrite par l’immense chanteuse et poétesse chilienne Violeta Parra (1917-1967) qui peignait et sculptait aussi. Il s’agit d’une œuvre testament : Violeta Parra s’est suicidée peu de temps après avoir enregistré Gracias a la vida. Cet hymne à la vie a été repris par de nombreux interprètes dont Joan Baez et Mercedes Sosa. Ici en duo.

Gracias a la vida / Merci à la vie

Que me ha dado tanto / Qui m’a tant donné

Me dio dos luceros / Elle m’a donné deux étoiles

Que cuando los abro / Qui quand je les ouvre

Perfecto distingo / Me font parfaitement distinguer

Lo negro del blanco / Le noir du blanc

0 commentaires