Qualifier et requalifier l’esprit du lieu universitaire et plus

Comme quoi, ce n’est pas tout de faire des études universitaires. Il faut encore savoir réussir dans la vie professionnelle.

Les vagabonds sans trêves : Merci Véronique Clette-Gakuba d’avoir accepté l’exercice de décryptage de la parole suivante : Comme quoi, ce n’est pas tout de faire des études universitaires. Il faut encore savoir réussir dans la vie professionnelle. De quoi vous paraît-elle symptomatique ?

Intervention de la sociologue Véronique Clette-Gakuba, chercheuse de l’Université libre de Bruxelles, soirée Afro Women’s Voices Talk, 7 mars 2017, Bruxelles

Véronique Clette-Gakuba : J’aimerais en savoir davantage sur le contexte. Est-ce dans des circonstances particulières ou s’agit-il d’une réflexion en général ?

Ça s’est passé dans la sphère amicale, à Paris. Je venais de décrire cette situation emblématique où les échanges téléphoniques sont concluants avec un interlocuteur qui trouve mon travail excellent et se montre pressé de me rencontrer. Mais sitôt que ce dernier me voit, son attitude bascule dans le désintérêt. Au fond, il s’agit de m’éjecter de la façon la plus neutre et rapide possible. Et voilà, en réponse à cette confidence, l’ami me déclare que les études universitaires sont une chose et la réussite dans la vie professionnelle en est une tout autre. Ensuite, il développe son point de vue sans jamais tenir compte des obstacles mentionnés qui jalonnent la trajectoire des femmes ou des personnes dont l’aspect physique est différent de celui de la majorité, notamment, la couleur de peau plus foncée.

Ce qui me frappe est que cet ami prononce une phrase passe-partout, qu’on peut entendre à tous les coins de rue… J’ai l’impression qu’on l’entend souvent. Et qu’elle semble raisonnable, en connexion avec le modèle dominant de ce qu’il convient de faire et de penser pour réussir. Comme une espèce de néo-réalisme, au fait ! Il est en train de dire : « le marché du travail est un champ de bataille concurrentiel, à la guerre comme à la guerre. À toi de te montrer la plus compétente ». Ce que j’entends aussi c’est que le diplôme universitaire n’est pas questionné ou alors il est pris pour argent comptant. En tant qu’universitaire, j’ai pu réussir mes études dans le sens d’un programme prédéfini, mais ce n’est pas pour autant que j’y ai acquis ce dont j’avais besoin pour évoluer. En fait, en l’état, le milieu universitaire ne nous apprend pas à nous prémunir contre les inégalités du marché du travail, surtout le milieu universitaire francophone. Or cela pourrait être le cas. Mais pour ce faire, ne faudrait-il pas que le milieu universitaire appréhende la façon dont il est lui-même traversé par les inégalités que l’on va retrouver par la suite sur le marché du travail ?

Peut-être est-ce la raison pour laquelle, en entendant cette phrase, je me suis dit : il n’y a que la vérité qui blesse. Il y a du de réalisme dans l’affirmation que le diplôme ne suffit pas pour réussir la vie professionnelle.

Non, ça ne suffit pas…

La poétesse et performeuse innue Natasha Kanapé Fontaine et Véronique Clette-Gakuba, Foire du livre de Bruxelles, 22 février 2018

Mais ce réalisme est inattentif au fait que pour certains, le diplôme donne réellement moins accès au monde professionnel. La compétence acquise est là et, bien sûr, il faut s’interroger sur la valeur des savoirs enseignés et la compétence développée… Mais des parents travaillent afin de payer des études à leurs enfants. Une part des impôts est consacrée à l’enseignement. Et, en fin de compte, pour certains, le diplôme ne permet pas d’accéder à un emploi. Que se passe-t-il quand certains, des femmes, des homosexuels, des personnes à la peau foncée ou en situation de handicap, sont disqualifiés, et ce d’autant plus qu’ils sont diplômés et que leur C.V. est bon ?

C’est vrai ! Des études statistiques montrent que plus le niveau du diplôme est élevé, plus la discrimination est forte. Donc, statiquement, la discrimination touche plus fortement les plus les diplômés.

La poétesse et performeuse innue Natasha Kanapé Fontaine et Véronique Clette-Gakuba, Foire du livre de Bruxelles, 22 février 2018

Quelles sont les raisons de cette discrimination plus forte ?

Il y a des mécanismes de qualification qui se jouent en dehors des sphères attendues. Ça se joue ailleurs, ça se joue en supplément. Le sociologue Pierre Naville a beaucoup réfléchi à partir de la notion de qualification. Il dit que l’on fait habituellement passer la qualification comme une valeur estimée à partir de critères techniques, objectivables, comparables, alors qu’en réalité, la qualification est estimée à partir de toute une série de critères, notamment des critères sociaux qui, en amont, classent et hiérarchisent les individus selon leur profil, par exemple, les femmes par rapport aux hommes, etc. Derrière le classement, il n’y a pas seulement la tâche bien faite, il y a des objectifs économiques, des objectifs liés aux coûts, ainsi que des enjeux de compétition, des enjeux de positionnement… Toute l’œuvre de Pierre Naville décortique la complexité de ces rapports sociaux sous-tendant la notion de qualification trop aisément et naïvement interprétée comme s’il s’agissait d’une donnée absolument neutre et objective. Mais, j’aimerais ajouter que dans la réponse qu’on vous a opposée, il y a encore autre chose. Il y a une espèce de cynisme, en fait. C’est très cynique, il me semble ! C’est comme dire : eh bien, ne t’attends pas, parce que tu as un diplôme, à ne pas avoir affaire avec la lutte. Avec des batailles ! Tu vas devoir batailler…

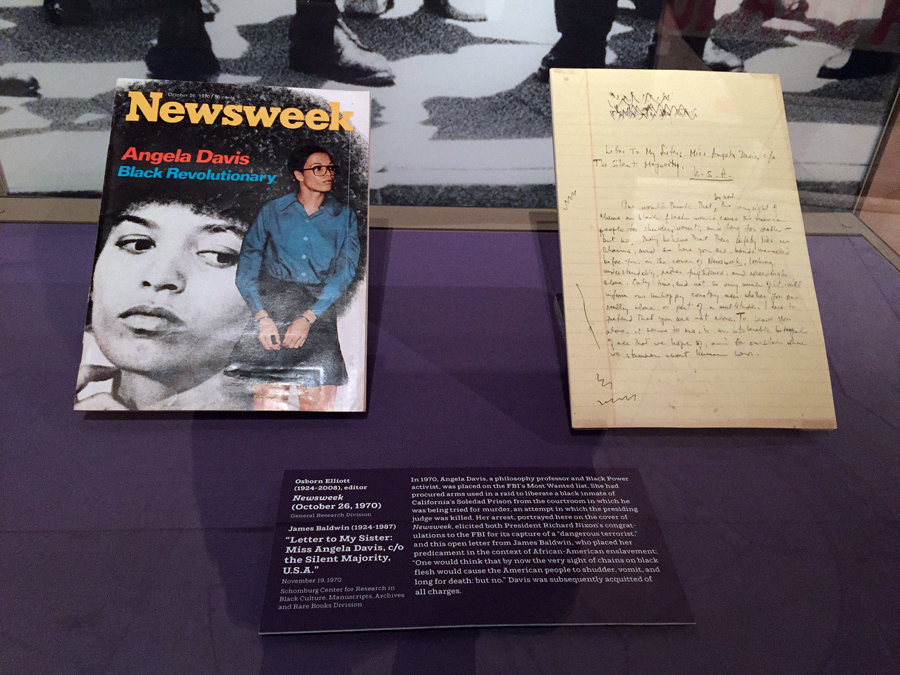

Angela Davis on the cover of Newsweek, october 26 1970 and the Letter to My Sister: Miss Angela Davis written by James Baldwin, november 19 1970, Exhibition: Say You Want A Revolution New York Public Library, june 2018

Pourtant je ne découvre pas les conditions injustes ou déloyales de la lutte au sortir de l’université. La bataille pour pouvoir être classée, puisqu’il s’agit d’un classement, cette lutte commence à l’école, en première primaire.

Raison pour laquelle j’ai souligné précédemment que cet interlocuteur a une drôle de conception de ce qu’est le diplôme.

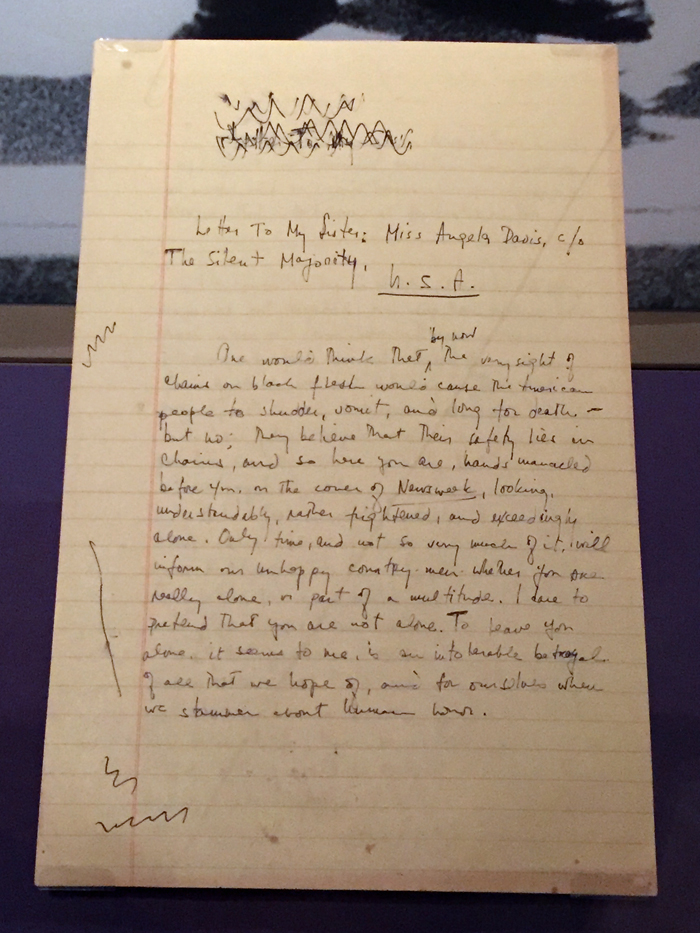

Letter to My Sister Miss: Angela Davis, c/o the Silent Majority, U.S.A. written by James Baldwin, november 19 1970, (Lettre à ma sœur : Miss Angela Davis, aux bons soins de la majorité silencieuse, U.S.A, écrite par James Baldwin, le 19 novembre 1970), Exhibition: Say You Want A Revolution, New York Public Library, june 2018

Et bien sûr, une psychologie… Sa phrase et les propos qui s’ensuivent trahissent le complexe de l’individu sans diplôme. J’ai eu alors le sentiment d’être prise entre le marteau et l’enclume. Entre la personne non diplômée, donc l’autodidacte, dignité qui, somme toute, m’apparaît épatante et les personnes diplômées qui, elles, sont vues comme conformes.

Conformes, oui, c’est le mot.

Souvent des hommes à la peau claire. Moins des femmes, disons, blanches. Encore que, parfois, ces dernières soient aussi tentées de se récupérer en tant qu’autorité face à une diplômée à la peau foncée.

Quand même, pour en revenir à la phrase à analyser, cet interlocuteur a une vision très neutre du diplôme. Genre, oui, tu l’as eu, mais bon… Alors que pour l’obtenir, vous avez, sans doute, fait quinze fois plus d’efforts que l’autre. Sans compter que les matières telles qu’elles sont enseignées, dans le milieu universitaire européen, sont souvent peu empreintes des enjeux qui touchent directement les populations racisées ou minoritaires. Elles ne reposent guère plus sur la masse des littératures émanant des voix et des positions minoritaires. Je pense, par exemple, à la littérature critique postcoloniale, les Black Studies, les Critical Race Studies. Du coup, on a encore beaucoup à apprendre quand on sort de l’université ou on doit s’instruire parallèlement avec nos propres ressources.

Ramon Grosfoguel, sociologue appartenant au courant décolonial, enseignant à l’université de Berkley, 2ème Rencontre de la Fondation Frantz Fanon, 8 décembre 2017

Passer par l’université, c’est traverser des couches et des couches de textes de référence sexistes, racistes, homophobes et plus, dans les matières d’anthropologie, sociologie, philosophie, économie, histoire, etc. C’est enseigné sans distance critique par rapport aux préjugés largement conceptualisés, à une certaine époque. On se retrouve à réfléchir sur cette base idéologique, en déguisant l’esprit et en habillant le lexique, sans réviser les schémas de pensée, la conception hiérarchique des humains. Mais, dès le début des primaires, parfois, ce qu’on apprend paraît inquiétant… Sauf que c’est tardivement que je réalise à quel point la couleur de peau est un critère qui importe. Je ne décrypte qu’en partie l’ordre des choses. L’arbre qui cache la forêt, c’est que, en classe, je peux être deuxième ou troisième, sinon l’institutrice est infecte. Pour ma tranquillité, je dois céder la première place à un petit garçon. Les petits garçons, eux, sont souhaités en tête du palmarès. Enfant, j’ai donc d’abord conscience de vivre dans un monde où les filles ne sont pas vouées l’excellence. Où, dans le fond, quand ma mère parle, sa parole est moins importante que celle de mon père.

Mon père est décédé quand j’étais toute jeune. Dès lors, je n’ai pas connu ce cas de figure, enfant. Toutefois, je sens ce que vous évoquez et que je relie à la thématique du couple hétérosexuel, et des rapports de domination que ce couple, en tant que paradigme, a tendance à reproduire. À la lueur de mon expérience et de ma compréhension du vécu des femmes, il me semble important de sentir que cette reproduction est particulièrement en jeu dans le modèle du couple hétérosexuel en tant que norme. Cette chose-là est en tension !

Véronique Clette-Gakuba, chercheuse en sociologie de l’ULB, soirée Afro Women’s Voices Talk, le 7 mars 2017, à Bruxelles

La donnée, qui organise notre monde, de l’inégalité symbolique de la parole de la mère et de la parole du père ?

Oui. Et alors, qui va confirmer la parole de la mère ? Si le conjoint, le compagnon la confirme ou ne la confirme pas, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas la même chose si la mère prend le pouvoir, marque son autorité parce qu’elle a senti une parcelle de pouvoir. Et le fils aussi réagit à l’attitude, l’affirmation maternelle. La situation vécue n’est pas forcément nette, les choses peuvent être nuancées, plus floues, parce que, le conjoint, le compagnon, lui-même, fait attention. Beaucoup d’hommes sont sensibles à ça, désormais. Mais c’est présent !

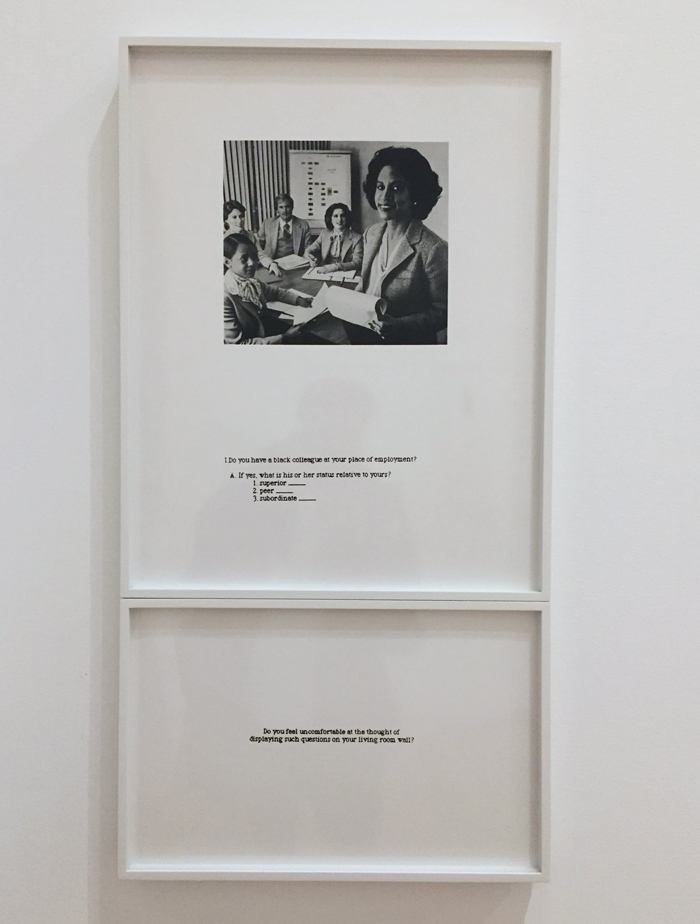

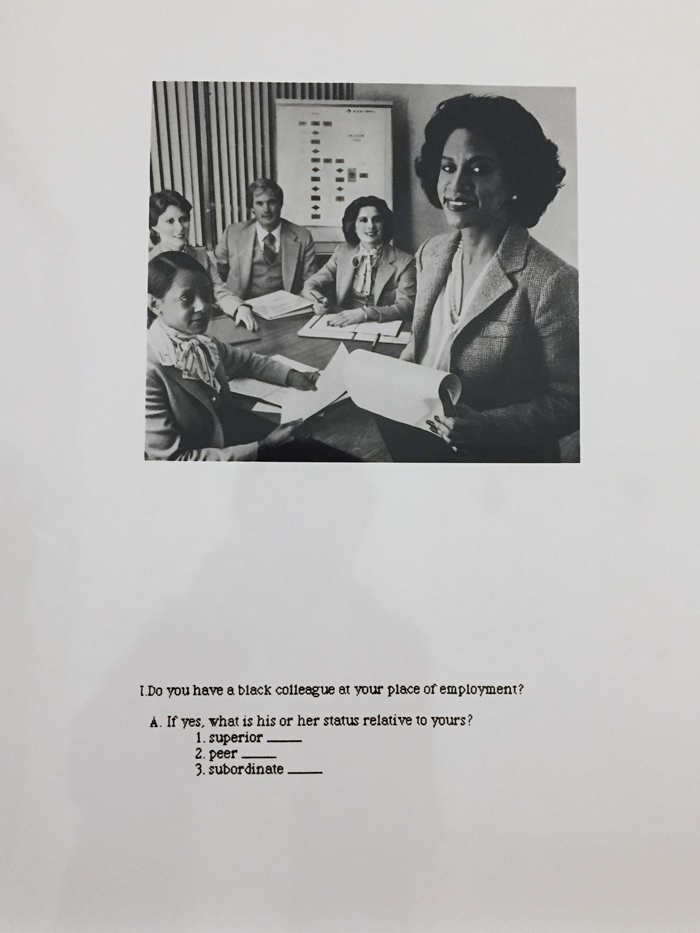

Adrian Piper, Close to Home – 1987, Fifteen photographs with text, fifteen texts and audio (detail), Exhibition: A Synthesis

of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, MOMA, New York

Confirmer ou pas… Cette idée me fait penser que j’ai eu, avec la phrase de cet ami, le sentiment d’avoir acquis un statut de diplômé, mais très contestable. Et pas pour des raisons telles que s’interroger sur les acquis au sein de l’université en tant que lieu de pouvoir, de transmissions des savoirs et de productions de discours. Lorsqu’on affirme que le diplôme n’est pas tout, alors que j’ai la peau foncée et que je parle de discriminations, on pointe l’inutilité du diplôme pour sous-entendre, c’est la hiérarchie normative, que je suis une incapable. Or, ce soupçon d’incapacité pèse vite sur la catégorie des personnes qu’on nomme Noirs.

C’est sûr ! Et voilà sans doute la raison pour laquelle si l’institution universitaire n’est pas forcée, mais quasi violemment forcée de se remettre en cause sur la faible présence des femmes, des Noirs et des autres minorités, elle ne le fait pas. Elle ne s’interroge pas là-dessus. Il n’y a pas de conscience politique. Je le perçois fort. La seule fois où j’ai eu une discussion avec un collègue ici sur la faible présence des Africains et des Afro-descendants, il a mis en exergue leurs « incapacités » en mettant en doute la valeur de leur diplôme. J’ai oublié ces mots exacts, mais c’était le même schéma fait de petites anecdotes, telles que, il – le Noir – a fait écrire son doctorat par quelqu’un d’autre. Ou il n’a pas l’équivalence, parce que, ben, forcément, le niveau des études en Afrique et en Europe n’est pas le même. L’argumentation repose toujours sur la supposée infériorité. La chose surprenante, c’est que si, au moins, il y avait une autre réflexion, par exemple, sur les milieux sociaux…

Adrian Piper, Close to Home – 1987, Fifteen photographs with text, fifteen texts and audio, Exhibition: A Synthesis

of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York

Vous voulez dire la fabrication de cette infériorité ?

Oui ! Quel sont les mécanismes systémiques qui définissent et qui maintiennent ces hiérarchies sociales ? Il faudrait questionner ça. S’y intéresser. Mais je ne l’entends pas. Il n’y a pas de réflexion là-dessus. À la place, cette hiérarchie est naturalisée.

Adrian Piper, Close to Home – 1987, Fifteen photographs with text, fifteen texts and audio (detail), Exhibition : A Synthesis

of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York

Donc c’est une absence qui ne manque pas ?

Tout à fait ! C’est ça, une absence qui ne manque pas. Et même chose pour les sujets dont on parle. La présence noire en Belgique, en Europe, non, il n’y a pas de thématique. Il y a un vide. En sociologie francophone, ça n’existe pas. Ce qui existe, ce sont des études sur la question de l’intégration, les trajectoires scolaires et les trajectoires professionnelles. Est-ce qu’elles sont ascendantes ? En fait, on n’interroge déjà pas le capital de départ. On suppose qu’il est faible. On sait qu’il est élevé, mais dans ce contexte de non-réflexion, il est une abstraction.

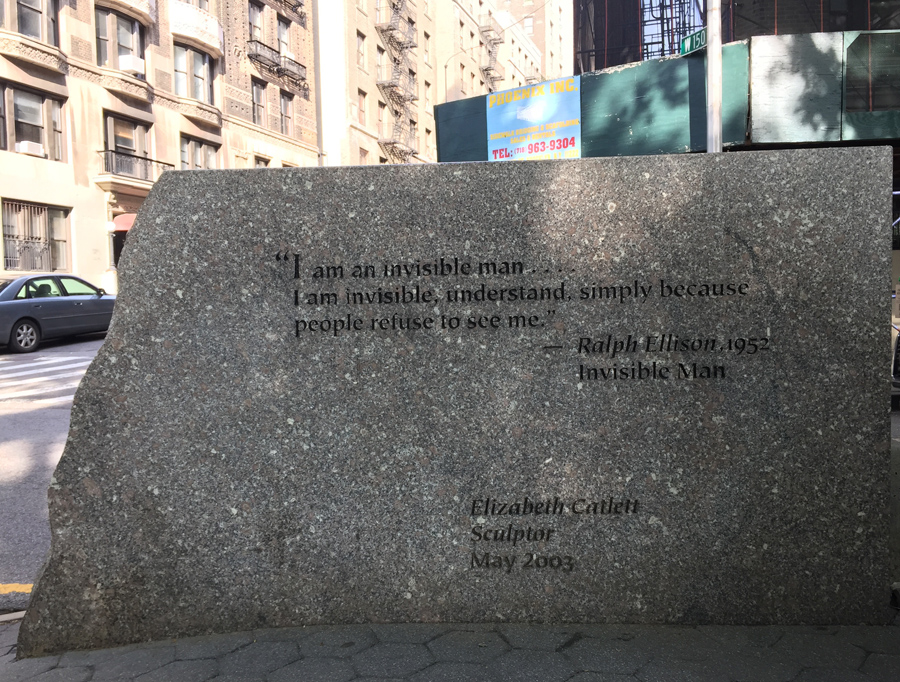

Ralph Ellison Memorial sculpté par Elizabeth Catlett, 150th Street and Riverside Drive, New York

La notion de capital de départ désigne quoi ?

Eh bien, on pourrait se demander qui sont les Africains arrivant ici. Seulement, leur statut social, leur niveau d’instruction dans le pays d’origine ne sont pas identifiés ou interrogés. Dès lors, on ne considère pas le déclassement qui s’est opéré. On n’a pas vu qu’ils étaient des notables dans leur ville, dans leur milieu. On a peut-être vu que c’étaient des universitaires, mais on s’est arrêté là, à l’aspect formel. On voit éventuellement qu’ils tombent au chômage, mais on ne voit pas la perte du capital culturel. Ce capital culturel qui va leur permettre d’influencer un milieu dans lequel ils agissent et où on ne va plus les créditer. Ils n’ont plus voix au chapitre, droit de se prononcer, de s’exprimer. Ces mécanismes sont ignorés. On s’en tient au quantitatif. Puis, souvent, ce n’est jamais un focus sur les Africains ou les Noirs. Le centre d’intérêt est la migration… L’attention va à ce thème de la migration ! Il y aura une comparaison entre les Marocains, les Subsahariens, peut-être les migrants de l’Est. Il n’y a pas l’idée de devoir entrer dans une compréhension plus poussée, plus fine de ces groupes. Le type de regard est très en hauteur.

Si, je vous entends bien, pour ce qu’il en est de l’analyse, la distance comme critère d’objectivité, cette exigence déontologique est problématique…

Parce que ces outils statistiques ont la réputation de produire un savoir qui va nous dire la réalité sociale. Et en ce qui concerne les études qualitatives en Belgique francophone, sur les Noirs, en sociologie, il y a vraiment très, très peu de choses. Mais il y a ! Il y a parce qu’il y a eu l’ethnographie qui étudie les groupes en Afrique. Dès lors, certains chercheurs se sont tournés vers les Africains présents ici. Il y a le postcolonial qui se développe, oui, ça commence. Mais n’interrogez pas l’université, puisque c’est de ça que nous parlons. Et même la production de savoir, ne l’interrogez pas ! Disons, pour l’instant, car je crois que ça va venir.

Alors on peut parler de pénurie de savoir…

Si on ne se préoccupe pas de l’absence de ces groupes-là dans l’université, pour moi, il n’y a rien. Le thème de l’exil me fait penser à certaines choses. Il faudrait voir du côté des Africains qui ont migré et sont des universitaires. Chez eux, j’ai souvent entendu le lien avec l’exil.

Ralph Ellison Memorial (2003, sculpté par Elizabeth Catlett, Inscription numéro 2 : « I am an invisible man…/ I am invisible, understand, simply because, people refuse to see me » (Je suis un homme invisible…/ Je suis invisible, comprenez, simplement parce que, les gens refusent de me voir), 150th Street and Riverside Drive, New York

Mais le récit des migrations ne concerne pas tous ceux qu’on appelle Noirs. Il y a les individus nés ici et dont la famille peut être là depuis…

Oui, il y a les enfants de la deuxième et de la troisième génération et plus. Sans oublier, tous les enfants adoptés ! Il y en a quand même ! Ils ont peut-être migré un moment donné, mais bon, ils n’ont rien demandé, décidé, voulu. Ils étaient bébés ou petits quand on les a fait venir.

Plus tous les enfants nés d’une histoire comme celle de mes parents. Ma mère haïtienne a épousé un Français…

Ce n’est pas un récit de migration non plus. Mais je reviens sur la question de l’absence des Africains dans l’université, pour mieux faire comprendre la complexité des choses… Voilà, j’ai connu un universitaire, appartenant à la génération précédant la mienne, qui, lors de nos entretiens, passait son temps à me dire qu’il n’avait pas migré. Qu’il était ici en exil ! Un exil qui n’a pas commencé à son arrivée en Belgique, mais quand il avait six ans. C’est l’âge auquel, il a été envoyé à l’école primaire, à l’école belge au Congo, pour recevoir l’enseignement colonial. On l’avait destiné à la carrière de la prêtrise.

Destiné, ça signifie quoi ?

Destiné signifie faire partie de ces évolués que la famille a « choisis », a légué. On peut dire qu’être prédestiné, c’est être alors un élu que la famille responsabilise très jeune et pour lequel elle imagine un chemin tracé d’avance.

Intervention de la sociologue Véronique Clette-Gakuba, chercheuse de l’Université libre de Bruxelles, soirée Afro Women’s Voices Talk, 7 mars 2017, Bruxelles

C’est un type de récits dont on ne parle guère…

En effet ! Et, du coup, à ses enfants qui sont nés ici, cet homme n’a transmis que peu de choses et, qui plus est, tardivement, parce que lui-même a dû renouer avec la culture dont on l’a séparé à six ans. Par conséquent, il n’arrive pas ici simplement comme un universitaire qui vient parfaire son cursus – c’est le scénario qu’on se figure souvent. Il arrive via un chemin commencé précocement et où, d’emblée, il est placé dans la position de celui qui va être instruit par le Blanc. Parce qu’il faut l’instruire. Il est prédestiné à être instruit ainsi. Et quand il arrive ici, c’est cette même logique coloniale : l’Occident va t’instruire ! Entendez : « Tu as besoin de nous pour être instruit. Tu as besoin de cette séparation. Tu as besoin d’être sorti de ton cadre familial, ton milieu naturel pour être instruit ». L’arrivée sur le sol belge est la continuité de ce chemin qui, en effet, ressemble plus à l’exil… Comment dire ? À un saut. Il y a une espèce de fuite obligée, forcée. Une fuite qui a partie liée avec la question d’une vie intellectuelle. Mon impression est que cette contrainte est fort présente. Puis, il y a aussi la réalité postindépendance. Dans l’idée de bâtir une nouvelle nation, des dirigeants du continent africain essayent de faire revenir ces intellectuels, ces gens formés dans les universités occidentales. Ils veulent les récupérer pour leur propre régime. Et quand on ne veut pas que sa force intellectuelle serve un régime dictatorial, que fait-on avec elle ? C’est problématique ?

Si je comprends bien, ces personnes sont coincées entre le nous de là-bas et le nous d’ici, qui est aussi une réalité communautaire, celle du nous innomé. Et dans leur soif de développement intellectuel, ces personnes sont otages des représentations de chaque côté.

Oui ! Cet universitaire parlait de l’exil. De l’exil intérieur. Le qualificatif de l’exil est intérieur.

Terry Adkins, Methane Sea (2013), Exposition Studio Visit: Selected Gifts from Agnes Gund, Museum of Modern Art, New York. Cette œuvre mixte est une des nombreuses créations de Terry Adkins établissant des lien entre l’artiste français Yves Klein et l’Américain Georges Washington Carver, né esclave et devenu chimiste, inventeur, peintre et musicien.

Pour échapper à la pression exorbitante de tous ces nous, pour n’être plus otage des différentes mentalités, en définitive, l’exil intérieur est le lieu où on va pouvoir manifester et réaliser sa singularité qui a une consistance de fait, mais qui est niée, séquestrée, le jouet ou des représentations réductrices. Quand même, ce qui me frappe, c’est l’extrême complexité des questions dont la majorité n’a pas vraiment conscience… parce qu’elle ne dispose pas des outils de compréhension, de traduction. Avant, lorsque je parlais à mes proches des discriminations sur la base de la couleur de peau, la réponse d’une bonne partie ne connaissait que les mots : immigration, intégration, communautarisme… Enfin, avec le temps et du dialogue, le discours a changé !

Immigration, intégration, communautarisme, c’est le vocabulaire qui sert de filtres pour parler de ces sujets.

Terry Adkins, Methane Sea (2013), Exposition Studio Visit: Selected Gifts from Agnes Gund, Museum of Modern Art, New York.

On dirait une sorte de novlangue au service de la représentation, pas du réel.

Ce vocabulaire est vraiment très, très enfermant. Du reste, la sociologie a alimenté toutes ces notions. Une de mes tâches, une analyse que je dois faire, et je ne suis pas la seule, parce qu’on a tellement de travail, c’est cette réflexion sur le vocabulaire qu’on va utiliser. La chose, qui n’est pas évidente, est que ce travail est aussi un travail politique. On ne peut pas faire ça… Comment dire ? Pour l’instant, j’ai ce problème que je n’ai pas envie d’être seule à inventer un nouveau vocabulaire.

Freddy Tsimba, Au-delà de l’espoir, 2007, sculpture monumentale au coin de la chaussée de Wavre et de la rue Longue-Vie

Et comment ! On ne peut pas inventer un vocabulaire seul.

Non. Ici, dans mon travail, bon, je ne suis pas seule, mais face à une institution, nous sommes quelque part seul.e.s.

Quelque part seul.e.s., et d’autant plus que le déficit de vocabulaire ou le vide langagier signale qu’on ne parle plus du réel. Le discours est cantonné dans l’imaginaire et dans des clichés – à la réflexion – délirants…

Tel que je le ressens, les Noirs et les musulmans sont les plus touchés par le phénomène. Voilà pourquoi, malgré les oppositions, il y a une compréhension commune ou, disons, une expérience partagée…

Vous voulez dire un peu comme les Juifs et les Arabes, en Algérie, sous la colonisation française ?

Oui ! D’ailleurs, notre propos me fait penser à un petit texte que l’office du tourisme à Bruxelles, Visit Brussels, a écrit, l’année passée, sur Matonge.

Welcome to Matongé, Bienvenue à Matongé, Bruxelles aout 2018

Matonge, le quartier d’Ixelles qu’on appelle le quartier africain.

Eh bien, comme vous venez de dire, c’est délirant. Ce texte prétend dire la réalité, dire le réel, alors qu’il semble, avant tout, dater d’une autre époque. Les représentations, les termes qui sont utilisés sont ahurissants !

Donc c’est la question du pouvoir ? De celui qui va pouvoir parler ? Produire de la parole opérante ou agissante ?

Oui, parce que c’est sur un site officiel financé par Rachid Madrane.

Matongé, chaussée de Wavre, Bruxelles

Le ministre de…

Le ministre de la Promotion de Bruxelles au sein du gouvernement de la Communauté française. Le texte est la présentation du quartier destinée au public, en particulier, aux touristes. Quand une publication, sur un réseau social, l’a signalée, je l’ai commentée en disant : comment peut-on parvenir à présenter Matonge comme Byzance ? Parce que, voyez-vous, ce texte parle d’échoppes, de tissus, de commerces africains… Et si on ne connaît pas, on a envie d’y aller, car on se dit, ah ça va être beau, ça va être super ! Et puis, dans ce texte, on parle des « Africains »… Il est dit, les Africains n’habitent pas là, mais les Africains s’y donnent rendez-vous. Les Africains, le dimanche, vont là pour être vus et pour voir. Les Africains… ? On croirait qu’on parle d’une peuplade… Vous voyez ?

Oui, la peuplade de l’Afrique, le pays des Noirs !

Le pays des Noirs et ses hauts dignitaires et représentants ici. Et tout le texte est ainsi, du même acabit. Alors, comme on les connaît, et c’est ça le pire, on connaît les « Blancs » (je suis obligée de reprendre ce clivage tant il est relayé par ce petit texte lui-même) et comme on connaît leurs représentations, on les comprend ! Bon, on les comprend… Enfin, je ne sais pas comment dire… Non seulement on n’est pas si étonné, mais on sait à quel imaginaire cette façon de parler, une telle rhétorique fait référence. C’est pareil avec la phrase que votre ami vous a sortie…

Smile, je bent in… Matonge, Souriez, vous êtes à Matonge, Bruxelles, août 2018

C’est familier, mais ça reste toujours aussi étrange.

Oui, c’est étrange. Et pour ce texte sur Matonge destiné aux touristes, j’ai le même sentiment. Je sais de quoi il parle, mais ça ne correspond en rien à mon expérience. Je vais là-bas à Matonge. J’aime bien y aller, mais je vois beaucoup de gens en perdition. Je vois des gens qui ne se parlent pas. Je vois des tensions entre cafés congolais et cafés rwandais… Je vois des gens qui traînent depuis des années et je me dis, tiens, il est toujours là et il n’a pas changé d’un iota. Je vois une chouette ambiance, mais en même temps je me dis, quand même, ça ne change pas. Je vois tellement d’autres choses que des « Africains » ! Des « Africains »…

C’est une lecture vivante, une lecture dense…

Et qui ne permet plus de dire : les Africains.

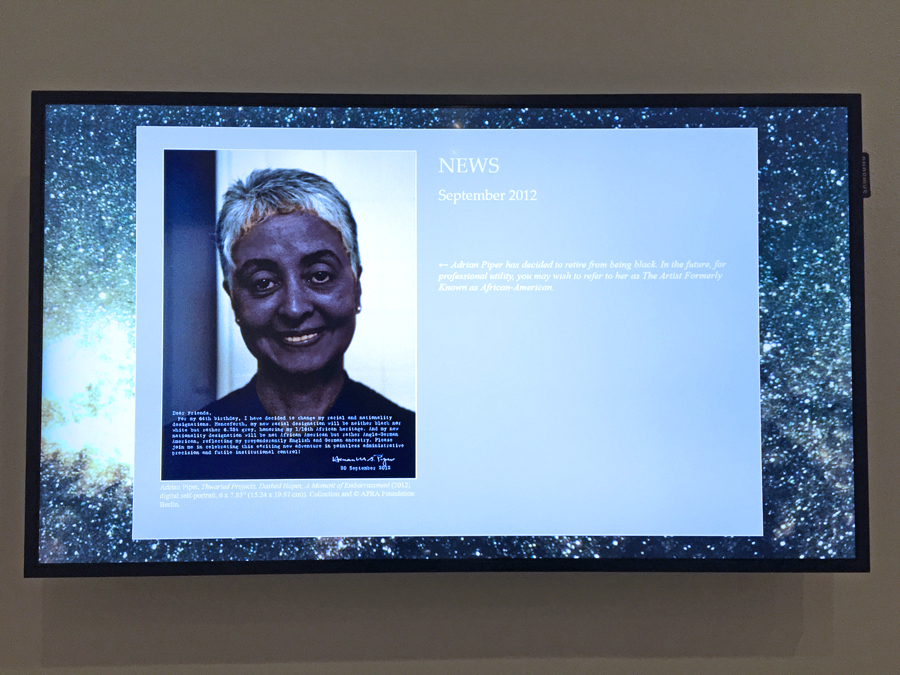

Adrian Piper, Thwarted Projects, Dashed Hopes, A Moment of Embarrassment, 2012, Digital file, Exhibition: A Synthesis of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York

Ce que je ressens, c’est un phénomène de fascination. Qu’inconsciemment, une majorité des gens est fascinée par la couleur de peau des personnes dites noires, comme les hommes peuvent être fascinés par le fait que quelqu’un soit une femme. Et le fait d’être une femme, cette dignité ou réalité naturelle, arrache ce quelqu’un à une humanité pleine. La personne femme devient une sorte de région de l’humanité. Ce qui me frappe, c’est à quel point aussi, disons, les Noirs sont une région de l’humanité. Ce n’est pas de l’humanité à part entière. On n’est pas universel. D’ailleurs, on est « Noirs » ! Et la parole qui s’élève de ces régions n’a pas, à de rares exceptions confirmant la règle, de prétention à être universelle.

Vous écoutant, la question que je me pose aussi, c’est que faire de cet universel ? Est-ce un objectif qu’il faut essayer d’atteindre ? Est-ce vers ça qu’il faut tendre, s’évertuer à aller ? Défendre ou revendiquer ? Est-ce que ça doit faire partie d’une revendication ?

Bodys Isek Kingelez, Planisphère, City dreams, Museum of Modern Art, New York

Mais il y a un universel humain. Ce sont, je me dis, les notions communes, qu’on peut trouver partout sur terre et qui ont à voir avec la sociabilité, la coexistence, le fait d’être soi qui en passe par les autres. Où qu’on aille, dans un petit village comme dans une zone urbaine, on peut parler aux gens, dire qu’on est tous des êtres humains, et l’expliquer en termes simples, ayant trait à la différence et la richesse humaine comme évidence, intuition de l’humain en tant qu’état de fait. Je ne dirais pas de droit, comme on dit droit de vivre, parce qu’il s’agit d’état de fait ! Il y a aussi le respect d’autrui, la solidarité, la bienveillance… Peut-être, l’élément problématique est de croire qu’un discours de droit et d’émancipation comme nous l’entendons puisse être audible partout…

J’ai l’impression alors que ceux qui sont universalistes, mais racistes, vont discréditer une telle revendication en objectant : « oui, mais là tu argumentes sur un fond de différentialisme. Un fond de vous-nous, Noirs-Blancs, … ». Et il y a un mécanisme vraiment piégeant là-dedans !

Sedrick Huckaby, The Family: Letitia, 2016

Oil on canvas on panel, Ceremonial Exhibition 2018, American Academy of Arts and Letters, Harlem, New York

Oui, cette universalité est une notion historiquement élaborée en l’absence des femmes et des Noirs, et des autres, qui n’ont pu parler. Ils sont l’absence qui ne manque pas. Il y a donc un déficit de parole et de présence. Dès lors, les discours exhortant à me taire sous prétexte ma couleur ou mon genre régionalisent ou communautarisent ma pensée ne font que reproduire la dynamique d’effacement. Ces discours sont dans le sillage de l’histoire et des dévalorisations séculaires. Ils sont dans le droit fil du prévisible. Il suffit d’être une femme ou d’être Noir pour aspirer à produire un propos universel. C’est une condition suffisante ! Pour être consistante, fondée, la parole ne peut pas venir que d’un groupe qui, alors, serait alors quoi ? Nécessaire ? Donc non à ceux qui, au nom d’un combat supérieur, s’accommodent de l’effacement des Noirs et des femmes, dont, du reste, l’exploitation est au cœur du développement du capitalisme ! Non à l’oubli des singularités ! Non à l’argument prétendant qu’il faudrait marcher comme un seul homme et se mobiliser de façon uniforme, parce que les causes minoritaires fissurent, pour la gauche, la lutte anticapitaliste et, pour le féminisme, la lutte anti-patriarcale… D’ailleurs, j’aurais honte de répondre ainsi aux intersexués qui se battent contre les chirurgies génitales forcées ou aux personnes en situation de handicap dénonçant le paternalisme de l’État…

À ce propos, je me rappelle une altercation sur un réseau social avec une féministe qui fusillait les approches intersectionnelles. À la fin, j’ai cessé de discuter, mais elle a avancé l’argument que les femmes noires ou musulmanes insistaient trop sur les questions de la racialisation, les questions de racisme. Et que l’enjeu du féminisme – elle n’a pas dit blanc – était supérieur. Au fait, elle disait qu’il y avait un universel. Que la domination masculine était un universel invariant.

Marie-France Vodikulwakidi, Mireille-Tsheusi Robert, Véronique Clette-Gakuba, Cérina de Rosen, Babetida Sadjo, Dalilla Hermans, Marie Chantal Uwitonze, Yvoire de Rosen, Afro Women’s Voices Talk, 7 mars 2017

Est-ce si sûr ? Puis, je pense à toutes les féministes du passé qui doivent se retourner dans leur tombe ! Notamment, les anarchistes ayant pris la défense des Noirs et des autres conditions opprimées, puisque les courants anarchistes ont permis l’émergence de grandes figures féminines… Mais cette critique de l’intersectionnalité n’est-elle pas un refus de la nuance ? De la réflexion sur la complexité des situations aux croisements des multiples oppressions ?

C’est un refus assez étrange ! Surtout quand on a compris que le capitalisme se sert de la différence des sexes pour penser le profit ! Sachant ça, comment se fait-il qu’on ne comprenne pas que le capitalisme se sert aussi de la différence visible de la couleur de peau et que ce phénomène a des effets dévastateurs… ? C’est étrange ! Étonnant ! Je suis surprise par le fait que cette conscience bien-pensante et lisse marche autant, fonctionne à ce point. Et comme pour vous, dans mon entourage, pas tous, mais avec certains, la discussion est bloquée, la compréhension n’y est pas.

Adrian Piper, Thwarted Projects, Dashed Hopes, A Moment of Embarrassment, 2012, (« Adrian Piper has decided to retire from being black. In the future, for professional utility, you may wish to refer to her as The Artist Formerly Known as African-American »), Exhibition: A Synthesis of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York

Mais, quand on dit à quelqu’un qu’il est raciste, en actes ou en paroles, qu’en fait-il ? Si ce n’est, en général, protester avec indignation. Par exemple, si on me dit que je suis homophobe, je vais demander pourquoi.

Le mot raciste n’apparaît pas comme étant de l’ordre du constat, mais de celui de l’insulte.

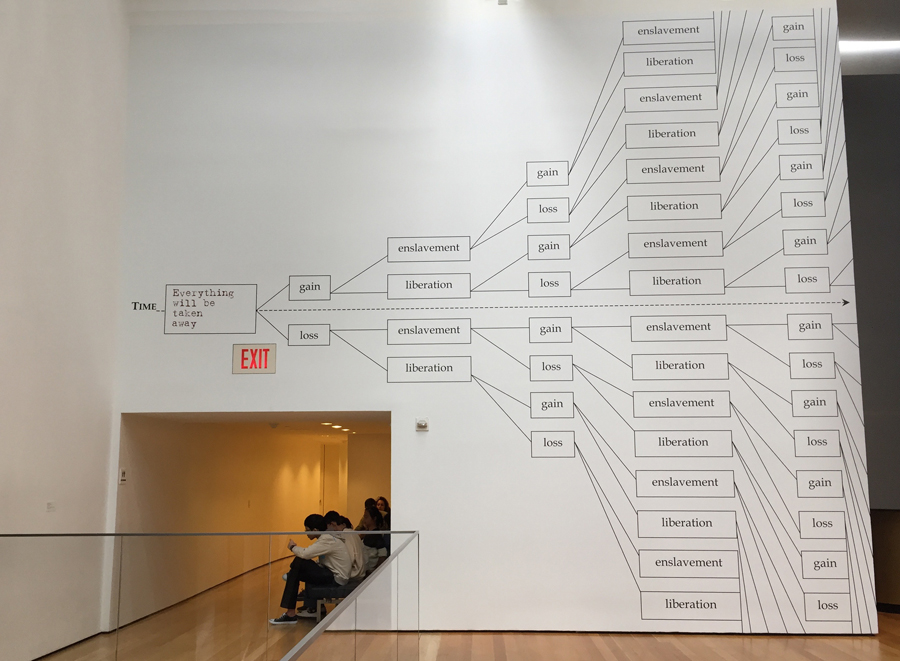

Adrian Piper, Everything will be taken away, Exhibition : A Synthesis

of Intuitions, 1965–2016, juin 2018, Museum of Modern Art, New York

Et ce même pour les partisans de la lutte anticapitaliste ou anti-patriarcale. Ils sont comme dans un déficit d’analyses.

Je dirai qu’il y a un déficit d’analyses par rapport à celles qui pourraient être réalisées à partir de leur propre expérience. Ils analysent froidement…

Intervention d’Amandine Gay, réalisatrice du long métrage documentaire Ouvrir la voix, centre Les Riches-Claires, 02 décembre 2017

Sans aller jusqu’au bout de leur pensée. Car les diverses qualités, genre ou de couleur de peau, ne suffisent pas à expliquer la différence abyssale de traitement des individus. Expliquer comment l’organisation sociale dans laquelle nous vivons oriente les destins des uns et des autres. Et à mon sens, il ne s’agit pas tant de différences culturelles que de différences d’expériences. Une différence d’expérience inaudible par ceux qui se croient épargnés, autrement dit, qui ne s’entendent jamais poser certaines questions. Or le fait qu’on continue à poser ces questions-là à une partie de la population concerne tout le monde.

Mais, ceux qui parviennent à comprendre le caractère raciste de cette phrase : Comme quoi, ce n’est pas tout de faire des études universitaires, il faut encore savoir réussir dans la vie professionnelle, comment, souvent, vont-ils réagir ? En y voyant quelque chose d’anecdotique. Qui arrive une fois ! Et, du coup, on considère, bon, c’est juste un imbécile ! C’est conjoncturel ! En fonction de la personne que tu croises, tu peux tomber là-dessus… J’ai cette expérience que je ne suis pas la seule à avoir vécue. Quand je la raconte, au fait, j’ai l’impression que les réponses sont les mêmes, genre, « allez, c’est quand même dingue, qu’aujourd’hui, il y ait encore des réactions pareilles ! »

Gros plan tendresse au centre Les Riches-Claires, le 02 décembre 2017

Oui, la réponse de la surprise…

Par exemple, ça m’est arrivé plusieurs fois qu’on me prenne pour la nounou de mes enfants qui sont très clairs de peau. Une fois, c’était vraiment flagrant. Ma fille, qui avait alors deux ans, pleurait dans la rue. Elle était en pleine crise et une dame vient vers moi en disant, à voix basse : « Je crois qu’elle veut sa maman ». D’autres expériences similaires me sont arrivées. Quand je les raconte, souvent, les gens rigolent. Moi-même, j’en rigole. On rigole, car heureusement on sait que c’est occasionnel. Mais peut-être, dans ce genre de situation, on rigole aussi pour ne pas avoir à mesurer le poids de l’apartheid racial qui demeure dans la tête et dans les pratiques. Et en même temps, c’est tellement révélateur de la lecture, de la manière dont on perçoit les femmes noires comme radicalement autres, différentes, étrangères.

Beaucoup d’expériences sont tues. La variété des situations, méconnue. Il y a vrai déficit narratif lié à un manque de dialogue. Et c’est compliqué de parler, c’est difficile d’être entendu pour les racisés qui, ayant grandi ici, ne peuvent pas dire, ah, mais j’ai dix-huit, vingt ou trente ans de vie au Rwanda, au Congo, en Haïti…

Je partage ce sentiment.

Peut-être est-ce faute de n’avoir pas de légitimité. De ne pouvoir invoquer quelque chose de l’ordre de cette différence si fantasmée. Parce que, la différence n’est pas culturelle, elle est liée à l’expérience. Qu’on soit ici, du fait de la naissance ou qu’on soit arrivé petit, on essaie de traduire quelque chose de très profond, mais cette profondeur raconte la société qu’on connaît. En tant que personne noire, on n’a pas – si tant est que ça soit possible – de supplément d’âme exotique à apporter. Ce qu’on peut, c’est parler de cette société.

Une société qui n’a pas envie d’entendre. N’a pas envie de se voir raconter par cette catégorie de la population.

Oui, il y a une inquiétude mêlée d’incrédulité… Quand, une personne blanche analyse le racisme et, a fortiori, en en appelant à l’évidence de l’humain que nous sommes tous, on l’écoute. On dit, ah oui ! C’est comme si on lui trouvait un surcroît d’intelligence. Elle est généreuse ! Lorsque vous ou moi formulons la même chose, le propos passe moins. L’absurdité est de penser que parlant ainsi, on ne parle que des Noirs, non d’êtres humains dans l’universel humain de s’efforcer de rebondir face aux difficultés. C’est un gâchis de ressources pour la société, comme pour l’individu qui a été formé dans le système scolaire belge ou français. En dépit des discriminations, de l’école sortent des diplômés ayant une réflexion éclairante sur ces questions, mais on n’en veut pas. Or c’est l’attention à cette réflexion qui ferait avancer la société. Parce qu’on ne peut pas parler des Noirs en ne parlant que des Noirs.

Sûr, ça n’a pas de sens.

Que faire des monuments coloniaux ? Le collectif posant cette question a collaboré avec Fabrizio Terranova, Yvan Flasse et les étudiants de l’École de Recherche Graphique (ERG, Bruxelles), Exposition « Comment décoloniser la statue de Léopold II ? », 26-31 mai 2017 au Brass’ART Digital Café, Place Communale 28, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles

J’aimerais que nous parlions de votre thèse. Vous faites de la recherche au départ de la situation belge. S’il y a beaucoup de points communs dans la condition des Noirs en France et en Belgique, n’empêche, les deux pays n’ont pas la même histoire. Dans le cadre de vos recherches en sociologie portant notamment sur la question de l’art et des cultures minoritaires, ne pensez-vous pas que la France tient une place envahissante qui fait de l’ombre à la Belgique ?

Oui. Et c’est un souci aussi que de s’affirmer en tant que chercheuse sur ces questions. De manière générale, soit la démarche est calquée sur le modèle anglo-saxon qui reconnaît l’existence spécifique des minorités dites ethniques, soit sur le modèle français républicain et universaliste. Étant donné sa composition hybride, donc partagée entre la communauté francophone et néerlandophone, la Belgique emprunte des fragments en provenance de ces deux modèles différents. En revanche, il n’y a pas comme en France, cette histoire de territoires, les DOMTOM, issus de l’ancien Empire colonial français, qui sont toujours des territoires français et qui « favorisent » l’expression Noirs de France. On entend assez rarement dire Noirs de Belgique ! Il n’y a pas non plus en Belgique, ce sens aigu du patriotisme tel qu’on le trouve en France. L’identité belge est quelque chose de relativement faible. Par contre, il y a un nationalisme flamand qui est prégnant.

Un collectif veut lancer un appel d’offre pour qu’un geste artistique et politique réponde à l’omniprésence des symboles coloniaux dans la ville. Les projets nés de la rencontre entre le collectif et les étudiants du Master Récits & Expérimentations / Narration Spéculative de L’ERG sont présentés dans l’exposition « Comment décoloniser la statue de Léopold II ? », 26-31 mai 2017 au Brass’ART Digital Café, Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles

Pouvez-vous m’expliquer ?

Il y a beaucoup l’utilisation de ce terme allochtone. Et dans son usage, on sent à la fois la volonté de s’affirmer sur le plan identitaire et d’exercer un contrôle sur la définition de ce que serait une culture flamande. Du côté francophone, les questions ne sont pas formulées de cette façon.

Que faire des monuments célébrant la colonisation ? Un collectif a exploré la question avec des professeurs et des étudiants du Master Récits & Expérimentations / Narration Spéculative – ERG. « Comment décoloniser la statue de Léopold II ? », exposition, 26-31 mai 2017 au Brass’ART Digital Café, Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles

Du côté francophone, la question du patriotisme serait moins prioritaire ? En France, j’observe qu’on est requis. On doit clamer sa loyauté, être plus Français que les autres Français. Si cette exigence est moins forte du côté francophone, est-ce parce que l’identité belge paraît plus floue ?

Oui, l’identité belge est avant tout fragmentée. Du côté flamand, on observe cette tendance à vouloir enrôler les minorités dites ethniques à la culture flamande selon des modalités qui diffèrent forcément en fonction des obédiences politiques en présence, néanmoins ces variations ne changent rien à l’importance générale accordée au renforcement de la culture flamande. Ce qui donne lieu, en réaction, avec des partis comme la NVA flirtant avec l’extrême droite, à des expressions de racisme et de rejet très virulentes. En Belgique francophone, les choses sont toutes différentes, l’existence des minorités ethniques est un concept tabou qui est fréquemment discrédité en tant qu’appartenant au réel, en tant qu’appartenant au social. L’existence des minorités n’est pas pensée dans le champ politique, tout au plus sont-elles exotisées ou criminalisées dans le domaine médiatique. Un impensé qui témoigne du déni colonial présent en Belgique, et particulièrement en Belgique francophone. En Belgique francophone, j’ai déjà entendu des discours dans les sphères bien-pensantes selon lesquels la question postcoloniale, ici, n’aurait pas de pertinence parce qu’il n’y aurait pas beaucoup de Congolais en Belgique. Une absurdité sur le plan quantitatif et qualitatif !

Freddy Tsimba, Au-delà de l’espoir, 2007, sculpture monumentale au coin de la chaussée de Wavre et de la rue Longue-Vie

Si je comprends, le petit nombre de Congolais, de Rwandais, de Burundais, permet de dire que ce n’est pas une vraie question.

Cet argument, on l’entend souvent. Je crois que ceux qui l’avancent pensent qu’ils peuvent y couper.

Freddy Tsimba, Au-delà de l’espoir, 2007, sculpture monumentale au coin de la chaussée de Wavre et de la rue Longue-Vie

Ne pas poser la question de la colonisation, c’est éviter la question de la post-colonisation. Ignorer les inégalités de traitement qui sont le fardeau des Noirs nés ici ou venus d’ailleurs, cette réalité qu’on ne peut pas interroger est liée…

… aux rapports de domination qu’on entretient avec le continent africain.

Des nations, comme la France après la défaite de 1870, sont parties à l’assaut de cet espace afin d’assouvir leur soif de puissance, renforcer le patriotisme, leur unité, leur position de pouvoir face aux pays frontaliers et autres nations européennes. Cet impérialisme donne l’impression que les États européens ont réglé leurs problèmes sur le dos des tiers avec lesquels les relations se sont établies sur le mode guerrier de la prédation et du pillage.

Un pillage qui est globalisé ! Globalisé ! Or on ne peut pas continuer à piller le monde. Les problèmes d’écologie actuels, les problèmes des terres en Afrique et ailleurs… c’est une question d’avenir. Une vraie urgence !

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, la suite de l’échange avec Véronique Clette-Gakuba est à découvrir ici, immédiatement ou après un détour avec le groupe Racine Mapou de Azor (écoutez ici), dont j’ai découvert le chanteur et tambourineur Léonard Fortuné (1965-2011) grâce au film Haïti cœur battant de Carl Lafontant. Un article du site Radio Télévision Caraïbes rend hommage à Léonard Fortuné, un talentueux artiste ayant tourné à l’internationale et ce jusqu’au Japon, lire ici.

0 commentaires