James Baldwin, l’être-lien (1/2)

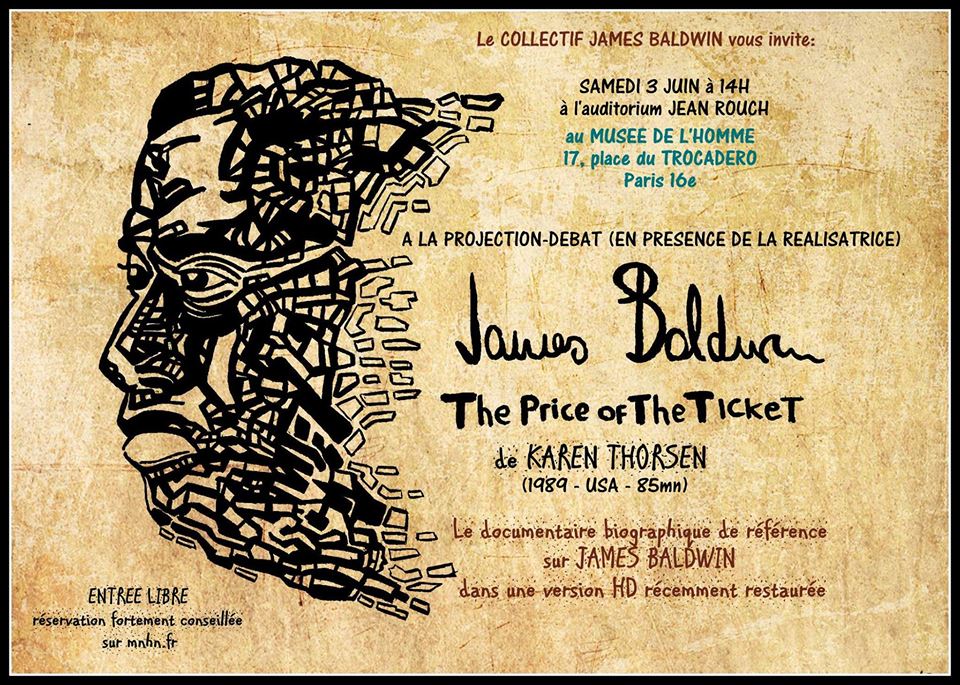

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, samedi 3 juin 2017, j’étais à Paris pour une séance de rattrapage, ayant raté, la projection au cinéma Galeries, au centre de Bruxelles, du documentaire de Karen Thorsen The Price of the Ticket.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, samedi 3 juin 2017, j’étais à Paris pour une séance de rattrapage, ayant raté, la projection au cinéma Galeries, au centre de Bruxelles, du documentaire de Karen Thorsen The Price of the Ticket.

Pascale Marthine Tayou, Welcome hall, 2015, Tableaux lumineux et câblages, Musée de l’Homme de Paris

Ewané Nja Kwa au musée de l’Homme, débat-rencontre autour de James Baldwin et du film The Price of the Ticket, 3 juin 2017

Ça se passait au musée de l’Homme, place du Trocadéro, où le photographe et journaliste Ewané Nja Kwa a organisé la rencontre entre la réalisatrice du film et l’acteur et metteur en scène Samuel Légitimus qui a fondé le Collectif James Baldwin.

À cette après-midi de riches transmissions, étaient associés deux chantres de la fraternité humaine et environnementale : l’écrivaine et poétesse Chantal Épée et le poète-slammeur Marc Alexandre Oho Bambe.

Lecture de poèmes de Chantal Épée lors de la rencontre-débat organisée par le Collectif James Baldwin au musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Lecture de poèmes de Marc Alexandre Oho Bambé lors de la rencontre-débat organisée par le Collectif James Baldwin au musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Sorti en 1989 et récemment restauré, le film The Price of the ticket offre un portrait aussi pertinent qu’attachant de James Baldwin.

Un portrait composé d’archives décrivant le contexte sociopolitique et de témoignages de la famille et des amis, dont des écrivains : Maya Angelou, Amiri Baraka, Yasar Kemal, William Styron. Le documentaire est ponctué d’interviews de Baldwin racontant son enfance, son quartier, sa trajectoire, sa colère lui donnant envie de tuer, son exil fécond en France où il était proche des Algériens, ses voyages en Turquie et son intelligence du monde avec un visage si richement expressif : rieur, réfléchi, révolté ou effaré…

Un portrait composé d’archives décrivant le contexte sociopolitique et de témoignages de la famille et des amis, dont des écrivains : Maya Angelou, Amiri Baraka, Yasar Kemal, William Styron. Le documentaire est ponctué d’interviews de Baldwin racontant son enfance, son quartier, sa trajectoire, sa colère lui donnant envie de tuer, son exil fécond en France où il était proche des Algériens, ses voyages en Turquie et son intelligence du monde avec un visage si richement expressif : rieur, réfléchi, révolté ou effaré…

Débutant par les funérailles de l’auteur, la biographie de Karen Thorsen est habitée par la silhouette frêle du trop tôt disparu, ces scènes où, le voyant déambuler, on pense grâce, élégance sensible et somptueuse, chic intense. On se demande d’où vient ce raffinement immense ? The Price of the Ticket jette un éclairage intimiste sur la personnalité du romancier, essayiste, conférencier, pédagogue clamant l’évidence que tous les hommes sont frères et dont le noble message est, hélas, toujours aussi actuel, comme le montre le film I am not your negro du cinéaste et président de La Fémis Raoul Peck qui met en images le projet inachevé de Baldwin Remember This House.

Débutant par les funérailles de l’auteur, la biographie de Karen Thorsen est habitée par la silhouette frêle du trop tôt disparu, ces scènes où, le voyant déambuler, on pense grâce, élégance sensible et somptueuse, chic intense. On se demande d’où vient ce raffinement immense ? The Price of the Ticket jette un éclairage intimiste sur la personnalité du romancier, essayiste, conférencier, pédagogue clamant l’évidence que tous les hommes sont frères et dont le noble message est, hélas, toujours aussi actuel, comme le montre le film I am not your negro du cinéaste et président de La Fémis Raoul Peck qui met en images le projet inachevé de Baldwin Remember This House.

J’ai assisté, le 31 mars au cinéma Galeries, à l’avant-première de cette œuvre politique dont l’envergure majeure procède de la capacité saisissante du réalisateur haïtien à aller venir entre l’intime et le collectif, articuler le micro et le macroscopique de façon à revenir à la négation de l’humain dans la société occidentale.

J’ai assisté, le 31 mars au cinéma Galeries, à l’avant-première de cette œuvre politique dont l’envergure majeure procède de la capacité saisissante du réalisateur haïtien à aller venir entre l’intime et le collectif, articuler le micro et le macroscopique de façon à revenir à la négation de l’humain dans la société occidentale.

Raoul Peck, Maison du Livre de Saint-Gilles, Bruxelles, 19 février 2016

Raoul Peck – comme l’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr – nous ouvre les yeux sur la construction idéologique qu’il faut déconstruire. Et loin de l’interrogation régionale, la préoccupation porte sur la condition humaine dont la négation est nécessaire au capitalisme, car il s’agit bien de ça, quand on parle de la question noire, on ne parle pas d’autre chose que de droits de l’homme bafoués, de l’organisation sociale et de sa responsabilité dans la destruction et l’exploitation systémiques des êtres au nom du lucre ; cette culture infernale de la prédation de l’humain et de la nature ; infernale parce que la violence y est moins accidentelle que structurelle. Et que la crise économique que nous vivons est, d’abord une crise de civilisation. Donc une crise du sens.

Un sens qu’il faut d’urgence repenser en tâchant de respecter, au quotidien, l’autre et d’accorder du crédit à sa parole. Comment ? Pratiquement, ça consiste à reconnaître que chacun puisse produire des constats pertinents dans les limites de son expérience. Et surtout admettre qu’à force de réflexion et de dialogues, partant de son point de vue singulier, tout être humain peut rendre compte de l’universel. Il ne s’agit pas d’acquiescer à n’importe quelle proposition, mais de révoquer notre insensibilité afin d’interroger la culture occidentale et la façon dont l’éducation et l’organisation sociétale nous ont appris à passer à côté des autres et, par conséquent, de nous-mêmes. Il s’agit de se demander pourquoi être attentif à la parole des Noirs, des femmes, des homosexuels, des transgenres, des handicapés, des fous, des obèses, des fidèles d’une autre religion, etc. pourquoi peinons-nous à écouter leurs témoignages ? Pourquoi envisager la réalité autre sans chicaner et sans condamner d’office appartient si peu à nos pratiques ? Alors, il apparaît évident que, sous des dehors de passion démocratique, nos sociétés nous ont impréparés à apprécier la liberté d’autrui et considérer les voix non conformes comme détentrices d’un savoir intéressant, porteuses d’une connaissance, à la fois subjective et objective, dont la richesse est digne d’être entendue avec compassion et débattue en bonne intelligence.

Marc Alexandre Oho Bambe, Karen Thorsen, Chantal Épée, Ewané Nja Kwa, Samuel Légitimus, rencontre-débat autour de James Baldwin, musée de l’Homme, Paris, 3 juin 2017

Or y a-t-il plus subtile et chaleureux compagnon, que James Baldwin, pour sortir des sentiers gelés de l’insensibilité et des entraves normatives ? C’est le message qu’après la projection du film, la réalisatrice Karen Thorsen et l’acteur et metteur en scène Samuel Légitimus ont délivré en s’entretenant avec l’assistance.

Question du public : Karen Thorsen, comment avez-vous connu James Baldwin ?

Karen Thorsen : Je l’ai découvert durant ses études universitaires. Je suis devenue journaliste, mais je voulais être cinéaste et que je fréquentais des gens qui réalisaient des films de cinéma vérité, c’est-à-dire suivaient une personne intéressante et tâchaient de construire une histoire avec les images. Dans le courant des années 80, j’ai discuté de la possibilité d’un tel projet avec James Baldwin qui était enthousiaste. À l’époque, il enseignait et prévoyait d’écrire un livre qui s’appellerait Remember This House et devait être sa mémoire du mouvement de droits civiques et de ses amis assassinés : Medgar Medgar Evers, Martin Luther King et Malcom X. Avec l’équipe, on allait suivre James Baldwin dans le Sud et rencontrer les familles des trois activistes. Jimmy souhaitait aussi que, dans le film, soient insérés des interviews avec la fille de Malcom X, le fils de Martin Luther King et le fils de Medgar Evers. Ces enfants approchant de la vingtaine et qu’il connaissait depuis leur naissance, il voulait leur poser la question : est-ce que ça valait la peine (que ton père ait été assassiné) ? Le projet du film documentaire répondait au souhait de Jimmy : quand il a écrit Notes of a Native Son (Chronique d’un pays natal), il avait alors tellement eu envie d’avoir une caméra 16 millimètres. La dernière fois où je lui ai parlé, au téléphone, c’était en septembre 1987. J’avais entendu qu’il était malade. Jimmy m’a assuré qu’ils tourneraient à la fin de l’année. Mais il est décédé le premier décembre.

La réalisatrice Karen Thorsen présente son film The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Question du public : Comment avez-vous pu réunir ces archives ?

Karen Thorsen : Au début, c’était étonnant, on ne savait pas qu’autant de matière existait. Mais l’histoire, c’est que le premier décembre 1987, un ami me téléphone et dit avoir entendu à la radio l’annonce de la mort de James Baldwin. Je me suis rendue au bureau où, avec l’équipe, nous allions renoncer. Le cinéma vérité, c’est pour les vivants ! Mais j’ai regardé mon courrier et il avait une lettre de James Baldwin, très courte, écrite à la machine, dictée, une semaine auparavant : chère Karen. Je suis désolé pour des raisons de santé, je ne pourrai pas participer à notre film comme prévu. Le point final était barré avec une main un peu tremblante. Et il avait écrit : for the time being (pour l’instant). À ce moment, on s’est dit, il faut faire le film. Seulement, comment, on n’avait tourné aucune image ? On a découvert, peu à peu, avec l’aide de Jimmy sur l’épaule, que beaucoup de monde a été inspiré par lui. Dans quinze pays, on a trouvé des archives. Tellement qu’au bout de six mois, l’excédent de matériel est resté à la bibliothèque de New York.

Karen Thorsen, Samuel Légitimus rencontre-débat, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Question du public : Samuel Légitimus, quand avez-vous découvert le film The Price of the Ticket ?

Samuel Légitimus : En 1992 ! À l’époque, il n’y avait pas Internet, pas Youtube. Je connaissais l’œuvre, les photos de Baldwin, mais je ne l’avais jamais vu bouger. Et dans ma tête, je me disais, j’adorerai voir l’homme se mouvoir, parler.

James Baldwin en 1969 par Allan Warren, commons.wikimedia.org

Bizarrement, dans la semaine où je déplorais cela, Arte a diffusé le film et plus tard Bernard Rapt, dans sa série documentaire Un siècle d’écrivains, a proposé la version de 47 minutes, avec une voix off qui n’existe pas la version initiale qui est composée d’une succession d’archives et de témoignages de gens, aujourd’hui, disparu, le dernier en date étant l’ami turc Engin Cezzar. Son frère, aussi, n’est plus là, comme Bernard Hassel, Maria Angelou. Et rappelons-nous l’anniversaire du jour, que le 3 juin 1906 est née Joséphine Baker dont Baldwin était un des héros. Quand le jeune Henry Louis Gates, un journaliste qui est devenu une sommité, était correspondant pour le Times magazine, il avait eu l’idée de faire sur les expatriés de Paris. Il a contacté Joséphine Baker et Baldwin. Et Joséphine Baker qui habitait à l’époque à Monaco a accepté à une condition : c’est que vous me louiez une voiture et me conduisiez jusqu’à Saint-Paul-de-Vence, voir Jimmy que je n’ai pas vu depuis huit ans. Donc Henry Louis Gates Jr. va à Monaco, loue une décapotable et voilà qu’il embarque Joséphine Baker.

Joséphine Baker en 1969 par Eric Koch, commons.wikimedia.org

Et Joséphine Baker avait fait un régime draconien, parce qu’elle devait remonter sur scène. Elle avait retrouvé son corps de vingt ans et n’avait pas l’air de comprendre pourquoi les gens la saluaient sur le trajet. Cette conversation entre Baldwin et Baker est à écouter sur notre site du Collectif James Baldwin (le lien ici). On comprend que les deux J.B. sont des expatriés de deux générations différentes, et c’est intéressant d’entre les raisons pour lesquelles la première est partie et une génération après, le second. Mais, peux-tu nous raconter, Karen, la construction narrative de ce film ?

Karen Thorsen : Le désir de l’équipe du film était de laisser Jimmy raconter sa propre histoire. Et, peu à peu, en découvrant les archives, qu’on a vu que c’était possible. On a décidé de commencer par les funérailles à la cathédrale Saint John The Divine, parce qu’en travaillant sur le film, souvent je demandais aux gens dans la rue, aux chauffeurs de taxi : connaissez-vous James Baldwin ? Pas grand monde ne le connaissait, comme maintenant. Alors, j’ai voulu qu’on sache qu’à son enterrement, il y a eu beaucoup de monde. On a choisi cette archive où il est interviewé par un Anglais qui souligne : vous êtes né pauvre, Noir et vous êtes homosexuel, est-ce que vous vous êtes dit, on ne peut pas commencer pire que ça. Et Jimmy répond : j’ai touché le jack pot ! Il fallait s’en servir, le film est venu de là.

Samuel Légitimus : On ne soulignera jamais assez l’humour de Baldwin. On en fait un être souffrant, un être effectivement qui ressent, dans sa chair, tout le drame d’être un Noir aux États-Unis ou d’être un être humain opprimé, mais en le lisant, on découvre qu’il y a un humour ravageur.

Karen Thorsen, Pascal Légitimus rencontre-débat autour de James Baldwin-The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Question du public : Je voudrais en savoir davantage sur la chanson dans le film ?

Karen Thorsen : C’est l’original de Precious Lord. David Linx était un ami de Jimmy et il l’a encouragé à enregistrer cette chanson de l’Église baptiste américaine. En fait, David a fait un enregistrement avec un tuba, mais comme on utilise dans le film la chanson pour illustrer un moment important dans la conversion d’Elijah. Dans la cathédrale, on entend aussi la mère de Baldwin pleurer et ce sont les cris d’une mère qui a perdu son fils. On s’est demandé si on devait continuer à filmer. Finalement, on l’a fait. Et après je suis allé la voir et lui dire, j’espère qu’on n’a pas fait quelque chose de mauvais. La mère a répondu qu’il fallait qu’elle le fasse, Jimmy était là avec nous et c’est absolument ce que je voulais faire.

Samuel Légitimus : Durant les funérailles, des baffles ont diffusé cette chanson Precious love, il y avait cinq mille personnes dans la cathédrale et autant à l’extérieur. Et on a découvert alors que Baldwin pouvait chanter. Et il faut savoir qu’il a toujours eu une passion pour le chant et la musique. James Baldwin, le styliste, est la voix qui a insufflé la musique dans l’essai américain, dans la littérature où il a mis son histoire et l’histoire des siens, et qui a violenté la langue pour qu’elle incarne son expérience. Certains critiques disent : on écrit plus pareil en anglais avant et après lui. Et ça aussi peut-être que dans les traductions françaises, on le perd un peu, car en anglais, on sent le gospel, le blues… Je disais à Karen combien les traducteurs n’avaient pas fait leur job en éliminant les répétitions, se disant, il y en a trop, alors que c’est une des constituantes de la littérature afro-américaine.

Karen Thorsen présente son film The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Karen Thorsen : C’est un rythme biblique, c’est un rythme musical qui intègre les mouvements du jazz. En plus, les personnages dans ses romans, les gens sur lesquels il écrivait, étaient des musiciens.

Samuel Légitimus : Il y a une cadence ! Il y a le rythme ! Par ailleurs, Jimmy avant d’arriver à Paris a dit, je me fuyais, j’étais d’une génération de gens qui avaient honte d’être Noirs. On avait tout fait pour qu’ils aient honte d’être Noirs. Et donc, j’essayais de me blanchir en mettant des costumes, des cravates noires sur chemise blanche. De parler le mieux possible. Jusqu’au moment où j’ai senti que c’était un piège. Que je n’allais pas devenir Blanc et que je m’éloignais des Noirs. J’étais dans une sorte de limbes où beaucoup des nôtres perdaient la tête. Il fallait absolument que je me réapproprie moi-même. Mais avant cela, il fallait que James Baldwin passe par une colère. Une colère extériorisée en arrivant à vingt-quatre ans à Paris, en 1948. Les deux premières années, il dit n’avoir fait rien d’autre que de casser des choses dans les bars, se battre… C’est après coup qu’il a commencé à réfléchir à ce que voulait dire être Américain, être Noir, être Français, Européen…

Manifestation en faveur de la ségrégation raciale aux États-Unis en 1959 à Little Rock

Ce que voulait dire aussi d’être Africain, parce que durant les neuf années de son premier séjour en France, il a rencontré des Africains engagés dans leur propre libération. Baldwin sentait ce que tous avaient de semblable et de différent. Il écrivait, et ce regard, cette pénétration de l’autre, c’est ce qu’on retrouve et qui n’a absolument pas vieilli dans ses essais et ses romans et qu’on on le lit, on se dit, personne n’a été aussi loin. C’était vital pour lui de savoir ce qui séparait les gens : les hommes des femmes, les homosexuels des hétéros… Il est toujours dans l’entre-deux de la personne qui doit savoir, veut savoir. Alors à Paris, une fois sa colère réalisée, il part, pour la Suisse, écrire ce livre qu’il poursuit d’écrire déjà depuis deux ou trois ans et qu’il ne pouvait pas écrire à cause de cette haine. Son amant, Lucien, l’amène dans un petit village de cinq cents habitants qui n’ont jamais vu un Noir et cette expérience révélatrice et drôle lui inspire un essai magnifique : Stranger in the village où il va faire lui le symbole du Noir, dans l’Occident (qui est ce village suisse). Et dans ce village, grâce à des disques de Bessie Smith et de Fats Waller, il va retrouver la manière dont il parlait quand il était enfant. Et grâce au beat, la musique, etc., il va se réapproprier sa langue et lui-même. Et à partir de là, il sera libre.

Question du public : Qu’en est-il de l’héritage de Baldwin aujourd’hui, aux États-Unis ?

Karen Thorsen : Il y a une sorte de renaissance de l’œuvre et des idées, qui participe au débat dont il faut restaurer le niveau. On a besoin de Baldwin. Il y a eu un grand creux dans les années 90 et au début du XXIe siècle. C’est en 2014 que nous avons fait restaurer le film tourné en 16 millimètres, c’est-à-dire l’année où Trayvon Martin, Michael Brown ont été tué par la police aux États-Unis. Et comme dans le vers du poème récité par Chantal Épée, Eric Garner, qui est mort, pendant une arrestation brutale, dit : I can’t breathe. 2014, c’était l’année du quatre-vingtième anniversaire de Baldwin et, à cette occasion, New York l’a mis à l’honneur. C’est au moment de l’année Baldwin qu’on a commencé à faire le tour du pays avec le documentaire. Et on parle encore plus de l’écrivain avec le film de Raoul Peck I am not your negro.

Samuel Légitimus rencontre-débat autour de James Baldwin-The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Samuel Légitimus : Il faut qu’on creuse les raisons pour lesquelles Baldwin a disparu. Compte tenu de tous les problèmes de société, un homme de cette qualité de pensée, avec une telle pénétration d’esprit, n’aurait jamais dû disparaître. On ne voulait pas l’entendre ? Non, c’est plutôt qu’il amenait quelque chose, une réflexion de difficile à entendre : la complexité humaine dans un monde où on aime la simplicité. Revenons au film I am not your negro et à ce passage magnifique disant que les États-Unis ont fait de la simplicité une vertu, c’est-à-dire plus on est simple, au sens d’immature, mieux c’est. Vous voyez l’image du cow-boy un peu bébête… Alors que Baldwin, il sait que l’acceptation de l’autre, c’est l’acceptation de sa propre complexité. Que la complexité de l’autre renvoie à sa propre complexité. Mais tant qu’on projette sur l’autre tout ce qu’on refuse en soi, on peut mettre une barrière et derrière se sentir innocent, pur et croire que c’est l’autre qui porte toutes les tares, haines, perversités… qui, pourtant, nous traversent tous.

Et Baldwin son courage, c’est cette introspection permettant de se dire, non, je suis aussi beau que tout le monde, mais je peux aussi être mauvais, aussi méchant. À moi d’être responsable. Et c’est pour ça que Baldwin est redécouvert par une jeune génération, comme les Black Lives Matter et les êtres conscients de toutes les couleurs. Ils ont besoin d’une représentation du monde beaucoup plus complexe que celui qu’on leur donne. Parce qu’en eux, il y a le désir d’expressions de nouvelles sexualités, il y a de nouveaux courants… Ils demandent au monde d’accepter la richesse en eux. Et qu’est-ce qu’ils trouvent ? Un témoin qui disait ça, il y a trente ans et qu’on ne leur a pas transmis. Et à partir de là, dès qu’ils le rencontrent, ils s’en emparent. Allez voir sur les réseaux sociaux, il n’y a pas un auteur plus cité, car ses phrases font réfléchir. Son influence est énorme dans la musique hip-hop. Et il y a aussi Between the World and Me (Une Colère noire) du journaliste-essayiste Ta-Nehisi Coates, une lettre adressée à son fils sur le modèle de la Lettre à mon neveu de James Baldwin, le premier essai de 63 qui fait partie du livre La prochaine fois le feu, que je vous conseille d’acheter, car il ouvre au monde, il est l’outil le plus fin pour ça, raison pour laquelle le collectif a été créé.

Samuel Légitimus rencontre-débat autour de James Baldwin-The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

James Baldwin a consacré sa vie, il est mort jeune, à 63 ans, à la création et il s’est dévoué à cette lutte, à cette ouverture du monde. Il y a consacré sa santé, parce qu’il voulait changer la donne, comprendre pourquoi le monde était aussi fermé. À quel moment, l’Occident est-il devenu blanc, s’est déclaré Blanc ? À quel moment, a-t-il inventé la figure du Noir ? Ou de l’autre, du bouc émissaire ? Ces questionnements, comme il est dit dans le film The Price of the Ticket, Baldwin les a creusés, en France, dans le dialogue avec les Algériens. Les Algériens de Belleville qui l’ont accepté comme un frère et lui ont permis de survivre, le nourrissaient, etc. Et j’ai une lettre de Baldwin que son frère m’a donnée où un Algérien assez âgé, qui doit avoir des problèmes légaux, engueule Baldwin, dans les années 80, car ils se sont connus il y a longtemps et que cet Algérien a besoin d’argent. C’est génial ! Ça veut dire que l’écrivain était accessible jusqu’à la fin de sa vie. Car Baldwin est une constance, c’est un homme ayant décidé de rester sur une ligne morale. Parce que ses frères cadets avaient besoin de lui. Baldwin, ne l’oublions pas, est l’aîné d’une famille très pauvre de huit enfants. Un jour, à la question du pourquoi vous écrivez, monsieur Baldwin, il a dit si je devais vous dire quelque chose, je vois dans ma tête, ma petite sœur, Paula, la dernière, et je me rappelle d’elle quand j’ai décidé de venir à Paris et comment elle pleurait, pleurait… Et je devais partir. Je savais qu’il fallait que je les sauve, je les abandonne pour les sauver. Et si j’ai une figure que je porte dans ma tête, c’est cette jeune fille que je ne dois pas trahir. Je dois la sauver et je dois sauver les jeunes générations.

Karen Thorsen présente son film The Price of the Ticket, musée de l’Homme de Paris, 3 juin 2017

Karen Thorsen : C’est pour ça qu’il a enseigné. James Baldwin par pour le futur. Il écrit dans la Lettre à mon neveu, on est en train de célébrer l’émancipation du peuple (le centième anniversaire de la guerre civile), mais on le célèbre cent ans trop tôt. Cinquante ans sont passés depuis qu’il a écrit ça. Mais je voudrais ajouter que quand j’étais en train de regarder des archives pour réaliser le film, le moment qui m’a frappé le plus, parce que je n’étais pas encore à cette pensée, à cette réflexion, c’est quand il dit : aussi longtemps que vous insistez sur le fait que vous êtes Blanc, je serai obligé de penser que je suis Noir. Eh bien, je n’avais pas considéré cette vérité.

Intervention du public : En découvrant I am not your negro, j’ai trouvé formidable la scène où il dit, je suis Américain, je suis sur le sol américain, je suis Noir, les autres sont Blancs et sur le sol américain, ils sont Américains. Et ça, c’est un raisonnement que je n’avais jamais entendu, cette volonté d’égalité.

Samuel Légitimus : Baldwin se sentait vraiment Américain. Il a dit : je suis Américain et parce que j’aime mon pays, je me donne le droit de le critiquer.

Yoko Ono, imaginepeace.com

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, on va se penser coexistant autrement avec Imagine, parce que, bon, c’était un secret de polichinelle, depuis longtemps, tout le monde savait que c’était la chanson d’un duo, qu’Imagine n’était pas que le fruit du talent de John Lennon. Et voilà, 46 ans après sa sortie, enfin sa veuve, l’immense artiste multidisciplinaire Yoko Ono est reconnue comme co-auteure.

Le lien vers le site du Collectif James Baldwin de Samuel Légitimus ici et là vers le site du James Baldwin Project pour plus d’infos sur Karen Thorsen et son film. Où est la seconde partie de l’article ? Juste à portée de clic.

0 commentaires

Trackbacks/Pingbacks