Sur la métaphore du moi et de l’altérité

Guy Alexandre Sounda, écrivain, dramaturge, comédien, enseignant, photographié par Christophe Voisin

Les vagabonds sans trêves : Merci Guy Alexandre Sounda d’accorder, au blog Les vagabonds sans trêves, ce nouvel entretien. Lors du précédent échange (voir ici), portant sur la question de la représentation des Noirs, vous avez parlé du désir de n’être pas assigné à une case…

Guy Alexandre Sounda : Et j’ai parlé aussi de la vocation de l’artiste à dépasser les limites du cadre.

Mimi Cherono Ng’ok (Kenya), Untitled 2014, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

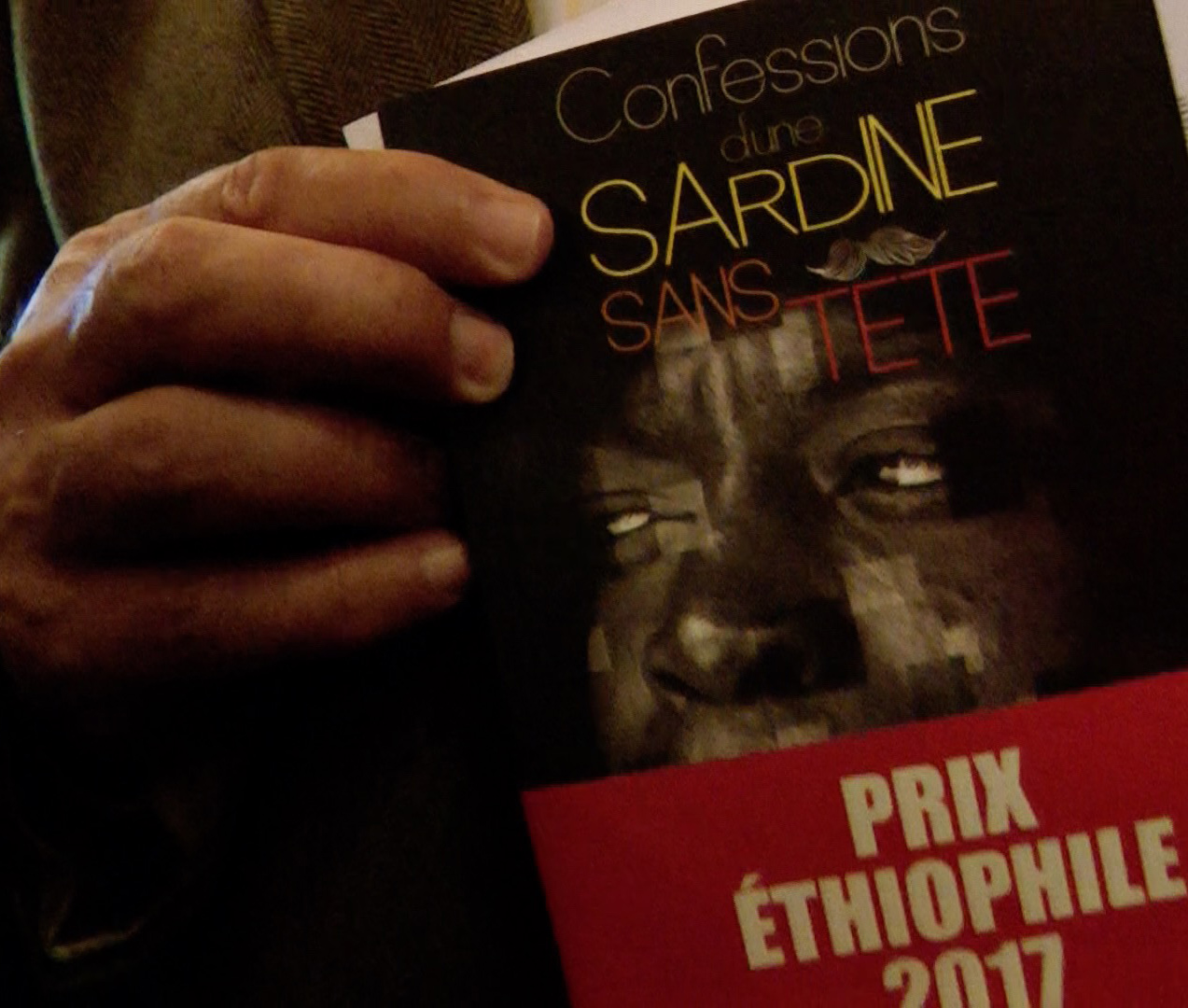

Les structures sociales rigides qui contrarient les aspirations personnelles, ce phénomène concerne des groupes de la population comme les femmes, les personnes en situation de handicap, les homosexuels, les transgenres, les consciences ultra singulières, les fous, comme paraît, n’est-ce pas, l’être Fabius Mortimer Bartoza, le héros de votre roman Confessions d’une Sardine sans tête ?

Est-ce que Fabius Mortimer est fou ? Il m’est difficile de répondre à l’interrogation. C’est au lecteur de le sentir et de le dire. J’apprécierai qu’on ne l’aborde pas du point de vue de la psychiatrie. Ce personnage est avant tout le fruit de mon travail d’écrivain et d’observateur féru de la société. Un travail de création où résiderait une part de folie.

Aïda Muluneh (Éthiopie), Dreams and Delusions, 2016, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

De folie ?

Ici, la folie est comprise comme le franchissement des limites que, dans la vraie vie quotidienne, on s’empêche de franchir. Comprenez, une sorte de glissement à la fois comportemental et sémantique, un voyage vers la marge en partant d’un centre sclérosé par la monotonie et ses sentiers battus. On peut être accusé de folie ou catalogué comme un étrange sujet en empruntant cette voie-là, en effet.

Lors de la cérémonie de remise du Prix Éthiophile 2017 attribué à Guy Alexandre Sounda

Fabius Mortimer est un personnage ambigu, violent, habité par un terrible excès, un excès dynamique de violence contre lui-même et contre les autres. En même temps, il est lucide quant à l’état du monde, de son pays d’origine comme de la société française, dont il montre le coût éthique terrible, le prix de l’indifférence, de l’insensibilisation dans une réalité pacifiée, apparemment, car, pour beaucoup, cet équilibre est une paix négative pour employer la formule de Martin Luther King dans La lettre de la geôle de Birmingham.

Il s’agit bien d’une paix négative ! Et ce constat rejoint le thème de notre précédent entretien : la question de la représentation. Je rappelle que Fabius Mortimer arrive en France avec des faux papiers, après avoir attendu que sa barbe ait suffisamment poussé. Pourquoi ? Pour ressembler à celui qu’il a tué pour lui voler son passeport. C’est une tromperie, mais c’est aussi sa première métamorphose qui a lieu, chez lui, au Gombo. Lorsqu’il débarque en France, il se rend compte que cette transformation ne suffira pas. Il sent bien qu’il n’est pas au bout de ses peines et de ses transformations. Alors, tout de suite, il se dit : c’est dur ici ! Tout a l’air si propre. C’est poli. C’est verni. Trop beau pour être vrai. Il y a certainement anguille sous roche ! La suite de son parcours consistera à essayer de soulever la roche lourde et lassante pour mettre le doigt sur cette anguille supposée ou réelle.

Kiluanji Kia Henda (Angola), The Merchant of Venice, 2010, exposition Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

La condition des Noirs en Europe et ailleurs n’est-elle pas l’otage de l’imaginaire d’embellissement de la société occidentale qui ne veut pas ou ne peut pas se regarder en face ?

Il y a, sans aucun doute, un excès de significations, de clichés, de projections de fantasmes autour de la couleur ou d’autres critères physiques, voire psychologiques pour les Noirs, ici ou ailleurs. Excès pour ce qu’ils sont et ce qu’ils n’ont pas et ne pourront avoir. Les douleurs commencent par cet aspect-là : quand votre avenir dépend de critères qui vous sont étrangers et, surtout, cet avenir est dessiné à travers un ensemble de significations qui ne tiennent pas compte de la nature de votre respiration.

Mario Macilau (Mozambique), série Growing in Darkness 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

C’est aussi la difficulté des Amérindiens, des Aborigènes et de bien d’autres qui, ici ou là-bas, ont en commun d’être supposés non conformes…

Vu sous cet angle, c’est la question de la différence ou de la perception de l’altérité. Il s’agit d’une réflexion fondamentale qui oblige à se demander : à quel moment, dans ma vision des rapports humains, mon rapport à l’autre – donc à quel moment, dans ma conception de l’altérité – la relation me sert, me sert profusément plus qu’elle ne sert l’autre ? étant entendu que je n’existe que dans l’interaction avec l’autre. L’autre qui à la fois me dévoile au monde et me révèle à moi-même. La condition humaine repose sur la notion de l’altérité, l’avenir de l’humain est basée sur la notion de l’altérité qui, bien sûr, évolue et change en fonction des sociétés et des cultures. Les autres sont-ils une menace ou une opportunité ? Les religions et les philosophies nous donnent quelques clés. Seulement quelques clés. C’est à nous de trouver le reste à travers la somme de nos confrontations et la qualité de nos échanges. Les arts et les littératures s’en font l’écho jusqu’à la plus petite échelle pour que demeure l’urgence. La question de l’altérité, cette réflexion me semble aujourd’hui une urgence !

Mario Macilau (Mozambique), série Growing in Darkness 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Dans la construction imaginaire de l’altérité qu’est le Noir, on peut se demander de quoi ce dernier est le réceptacle… ?

C’est ce que je fais. J’écris mon second roman. Il est basé sur la représentation des couleurs et des corps dans nos sociétés. Comment à partir du noir ou du blanc, les choses s’agencent ou se détruisent, s’emboîtent et se déboîtent ?

Franck Abd-Bakar Fanny (Côte d’Ivoire), MyNightsAreBrighterThanYourDays, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Les choses ?

Des choses comme la nuit et l’obscurité, le jour et la lumière… Je réfléchis autour de ces paramètres, autour de ces registres symboliques qui nous structurent autant qu’ils nous divisent. Je m’interroge sur les bases dont on se sert pour allumer ou éteindre les lumières et pourquoi on construit un barrage ici pour détruire un mur là-bas.

Guy Tillim (Afrique du Sud), Joburg – Points of view, 2012, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

N’est-ce pas la question de l’interprétation, du point de vue ?

Je considère l’« ici et là-bas » comme un éternel oscillement, un mouvement entre la nuit et le jour, une parenthèse dans laquelle les hommes se construisent et se détruisent avant de renaître ailleurs. Les corps que nous portons par-delà nos langues préfigurent-ils nos malheurs ? Les corps et les couleurs. Les peaux et les douleurs dans nos mœurs. L’imaginaire a une grande part dans la construction de l’altérité. Mon père me racontait que nos ancêtres Kongo avaient pris les explorateurs portugais pour leurs défunts congénères qui revenaient chez eux après avoir séjourné dans l’au-delà, où brillent les lumières de l’éternité. Ils rentraient pour partager avec eux les secrets de cet ailleurs à la fois craint et fantasmé et vers lequel nous nous trouvons transportés une fois nos yeux fermés. Un ailleurs qu’ils tentaient de deviner à travers les vocables de la religiosité et des traditions séculaires.

Mouna Karray (Tunisie), Nobody Will Talk About Us, 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Fabius Mortimer, le héros des Confessions d’une Sardine sans tête, a développé une allergie à l’injustice. Sa description de la fabrication de l’impuissance et des phénomènes d’oppression, sa façon de souligner le chaos moral et l’absence de lois fait pencher son discours vers la philosophie politique. Chose qui me fait penser que vous avez étudié le droit public. Pourquoi avoir choisi cette formation et n’être pas resté sur cette voie ?

C’était le projet de mon père. Il voulait que je devienne avocat et m’inscrive au barreau. Beau projet. J’ai donc fait ces études pour ne pas le décevoir. Je ne suis malheureusement pas devenu avocat. Le théâtre m’a fait des yeux doux. Ma vie a pris une direction bien différente de celle qu’avait choisie mon père.

Uche Okpa-Iroha (Nigeria), A Room For A Favour, 2012, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Une formation de juriste, c’est l’approfondissement du rapport aux mots dans le registre de la loi, de la légalité ?

Je dois avouer que les mots ont toujours eu de l’importance à mes yeux. Les mots dits et non dits. Les mots des autres et les miens. Les mots officiels et officieux. Je sentais, dès ma tendre enfance, qu’ils charpentaient nos comportements et servaient de vecteurs dans la vie quotidienne. Les traditions et les religions se sont faites aussi autour des mots. C’est sans doute pour cela que j’ai été attiré par le théâtre. Les mots à la scène ont un double registre : ils parlent à la fois à l’âme et au corps. J’ai commencé la pratique théâtrale de manière sérieuse et assidue sur les bancs du lycée, comme tant de jeunes de mon âge attirés davantage par la sueur et la parole. Cependant, je n’occulte pas la longue période allant de neuf à treize ans, entre le primaire et le collège, où dans les quartiers populaires foisonnaient des groupes artistiques amateurs consacrés à la danse, à la percussion et au chant choral. L’union de la jeunesse socialiste congolaise, une sorte d’antenne émanant du pouvoir en place, pilotait plusieurs activités dites récréatives et éducatives, au sein des établissements scolaires et dans les quartiers. Je trouvais là des opportunités d’échange et d’évasion, sans avoir forcément conscience que mon avenir s’en trouverait impacté ni savoir que, plus tard, le théâtre deviendrait mon métier. Après mes études de droit public à l’université Marien Ngouabi et diverses et riches expériences de comédien professionnel au sein des compagnies, comme le Théâtre d’art africain fondé par Charles Baloukou ou le Théâtre du renouveau que dirigeait Jean Claude Loukalamou, j’ai quitté Brazzaville pour vivre à Pointe-Noire, une ville économique ouverte sur l’océan Atlantique. Pointe-Noire, ville aux relents de France du fait de sa dimension historique et du nombre d’expatriés français.

Alexis Paskine (France), Le Radeau de la Méduse, King Baana, 2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Qu’y découvrez-vous ?

Un autre horizon. L’ailleurs et l’étranger en même temps. La solitude pareillement. Se pose alors la question de savoir comment entrer dans cette ville par mes propres outils plutôt que ceux qui sont acquis à travers les études de droit ? Ce qui débouche sur une réflexion capitale : comment je me vois et comment les autres me voient ! Cette réflexion, elle m’a aidé à me surpasser, à me définir de nouveaux codes, à déjouer les pièges des représentations et des clichés. Pointe-Noire a été le point de départ de la quête de mon identité, la découverte de ma personnalité, l’endroit où j’ai appris à dompter les peurs et à parler aux autres. Un pont vers l’étranger. Les corps et les couleurs avaient une autre mesure. À mon arrivée en Europe, certes, j’ai rencontré d’autres soucis, mais l’autre était plus une porte ouverte qu’un territoire inconnu. Pour revenir à la fameuse question des couleurs, quelqu’un a dit, je ne me rappelle plus qui, que l’une des réussites de l’Occident, c’est d’avoir fait croire à l’Homme noir qu’il est Noir. C’est quoi être un Noir ? Est-ce une couleur ou une race, le Noir ? Une manière de manger, de penser, de regarder à travers la fenêtre ? Qu’est-ce que c’est qu’être Noir aujourd’hui ? À cette question, je n’ai pas de réponse, parce que je ne me la pose pas.

Uche Okpa-Iroha (Nigeria), Between Love And Hate, 2012, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Pouvez-vous développer votre pensée ?

Disons qu’en tant qu’individu, je ne me la pose pas avec les outils, les moyens qu’on voudrait que j’utilise pour répondre à cette question. Si pour répondre, je prends les mêmes outils, les mêmes moyens que ceux qui établissent ces questions, ce serait comme annuler tous les efforts que j’ai faits pendant tout ce temps. Entrer dans cette question et ce cadre-là, ça revient à dire que tous les efforts accomplis n’auront strictement servi à rien. Je n’écris pas en tant que Noir, comme jamais je ne marche en tant que Noir. Il ne peut, à mon avis, y avoir d’écritures noires ni de dramaturgie noire. Quand le comédien Gérard Depardieu a joué le rôle d’Alexandre Dumas, à Paris les gens ont dit : Quoi ! il n’y a donc pas de comédiens noirs en France pour incarner ce grand personnage ? Évidemment qu’il y en a et y en aura toujours. Cependant, je me refuse de traiter cette question de cette manière pour ne pas retomber sur les mêmes écueils, les binarités, les mêmes clivages, les mêmes distinctions Noir-Blanc ou Blanc-Noir. Il y a des territoires, à mon avis, dont celui lié à la création artistique et littéraire, pour lesquels la question des couleurs n’a pas raison d’être. Je préfère travailler sur l’homme et sur l’humanité de l’homme.

Mario Macilau (Mozambique), série Growing in Darkness 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Partout sur Terre où on parle français, on peut jouer Molière, partout où on parle anglais, on peut jouer Shakespeare, et ces dramaturges sont joués, partout, dans les versions traduites. Le débat repose sur le constat du rejet, sur les scènes de théâtre, dans le cinéma et à la télévision, des comédiens capables de jouer des grands textes du répertoire classique ou contemporain. Il y a un blocage qui fait que les comédiens ayant la peau claire peuvent s’emparer d’un éventail de rôles plus larges, nuancés et intéressants que les rôles dévolus aux comédiens noirs, lesquels sont souvent relégués à de la figuration perpétuant des stéréotypes affligeants. Où les artistes ne peuvent déployer leur talent, le public est privé de leur générosité, privé de ce bonheur.

Les réponses sont multiples à cette question, parce qu’elles dépendent de la façon dont on veut la traiter. Sur le plan politique. Dans les domaines de l’art et de la littérature. Ou encore dans un contexte géographique et scientifique. Ça dépend de l’outil qu’on privilégie, raison pour laquelle, plus haut, je parlais d’outils. Pour moi, la politique est aussi un outil. Je préfère, cependant, me servir des outils de l’art et de la littérature. Partant de ce point de vue, cette question devient dérisoire pour moi, car ma façon de voir les choses, mes fins et mes fureurs de citoyen sont, foncièrement, des fins et des fureurs d’artiste. Je ne crois pas en la hiérarchie des couleurs. Elles s’ordonnent comme nous les ressentons et comme nous les percevons. Nos vies comme nos destins dépendent des couleurs que nous donnons à nos mots et à nos maux. Car tout autour de nous et en nous a une couleur. Même nos douleurs ont des couleurs. Le noir, dans certaines cultures, représente la mort, pendant qu’ailleurs, il raconte la densité de l’être humain, la profondeur des âmes. Aussi vrai que le théâtre possède sa propre langue que les praticiens pratiquent à volonté dans chaque pays, il détient pareillement ses propres couleurs qui demeurent universelles.

Nous vivons dans un monde de préjugés banalisés, de clichés exotiques, d’imageries simplistes, de présupposés d’incapacité associés à la couleur de la peau… D’autres conditions, les femmes, les homosexuels, les transsexuels, les personnes en situation de handicaps et j’en passe, sont confrontées des réductions similaires ou non. Les individus qui en sont la cible n’ont pas toujours intégré les représentations que cultive l’imaginaire dominant. Ces représentations leur sont d’autant plus étrangères qu’elles ne disent rien d’eux. Les membres de ma famille haïtienne, nord-américaine ou européenne, mes amis ou mes connaissances n’ont rien à voir avec les Noirs tels qu’on les représente dans le cinéma, au théâtre, à la télévision, dans la littérature d’ici…

Il y a eu un débat, en 2016, autour l’absence des Noirs à la cérémonie des Molières en France et des Oscars aux États-Unis. Si je répugne à me poser la question dans ces termes, c’est parce que la question raciale ou la question de la représentation raciale, en France et dans le reste de l’Europe, est politique. Les choix que l’on opère dans le domaine du théâtre, pour ne parler que de mon domaine, sont avant tout des choix politiques et rarement artistiques. C’est dommage ! Pareil dans la façon de traiter le phénomène de l’immigration. Outre le fait que l’immigration demeure une problématique humaine, puisque l’homme a toujours circulé depuis la nuit des temps, elle ne se trouve réduite, dans les discours de nos politiques, qu’à des questions liées à la sécurité et à l’économie. La dimension réelle de la migration, dans son aspect foncier et universel, est occultée par les aléas d’un discours électoral dont l’horizon est la durée d’un mandat.

Mouna Karray (Tunisie), Nobody Will Talk About Us, 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Quelle est la dimension réelle ?

Tous ces mouvements humains que nous voyons, il faut les quantifier sur un siècle ou au moins cinquante ans pour pouvoir en apprécier les résultats et les vraies dynamiques. Mon rôle d’artiste de la scène et d’artisan des mots, conscient que je ne vis pas tout seul au monde et que ce que je fais et que je dis peut avoir une influence sur la vie d’un autre que moi, est de mettre en lumière le fait que les questions individuelles sont inséparables des questions de société. Ma parole est enracinée dans une dimension sociopolitique. Elle englobe à la fois ce que je peux ressentir, mes joies, mes espérances, mes colères, mes frustrations, mais aussi les sentiments des autres, leurs joies et leurs angoisses, leur désir d’exister. Comme tout le monde, comme moi, en chemin, avec ma culture congolaise et ma culture française.

Alexis Paskine (France), Le Radeau de la Méduse, Aïcha, 2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Les deux cultures qui dialoguent dans votre travail d’écriture ?

Elles dialoguent dans mon travail d’artiste et dans ma condition de citoyen. Je ne suis plus le Congolais qui vit à Brazzaville. J’ai changé. Je suis devenu un Parisien au sens de la territorialité mentale. Ne dit-on pas que Paris est le carrefour des cultures du monde, le terreau des vies d’ici et d’ailleurs ? J’ai la chance d’avoir une vie à Paris et une autre en Vallée d’Aoste, en Italie. Deux vies. Deux perspectives et une foule de possibilités. J’ai créé un festival international des arts solidaires en Vallée d’Aoste, en 2011, qui s’intitule Vues d’ici et vents d’ailleurs. Cette manifestation est le fruit des échanges et des relations que j’ai pu créer dans ce territoire en ma qualité d’artiste et d’enseignant du français. J’ai enseigné le français là-bas, pendant trois ans, et animé des ateliers artistiques et pédagogiques en milieu scolaire. L’idée-force du festival tenait du fait que dans cette région francophone italienne, la langue française, pourtant classée deuxième langue officielle, avait peu de résonance aussi bien dans la vie quotidienne que dans le domaine culturel et artistique. Et comme je passais aux yeux de certains citoyens valdôtains pour un Noir français, en somme un Noir différent, vu que je parlais français et que j’écrivais et enseignais la langue française, par comparaison avec d’autres ressortissants africains vivant sur place, souvent, dans des conditions plus que précaires, j’ai monté ce festival dont le projet interculturel rassemble, dans un contexte multidisciplinaire, des artistes du monde entier, autour du chant, de la danse, du théâtre, de la peinture et de la mode. Ce festival est une sorte de pont entre l’ailleurs et l’ici, sans aucune forme de méprise. Un échange des énergies et des cultures dans une région qui ne cherchait qu’à s’ouvrir au monde…

Grâce au festival international des arts solidaires, les gens ont été dé-fascinés. Dé-fascinés, parce que j’ai l’impression que les Blancs, au sens sociologique du terme, sont fascinés par la couleur de peau des Noirs comme les hommes peuvent être fascinés devant le fait qu’un être humain est une femme, avec pour conséquence, la tendance à ramener ou à réduire la personne singulière à la représentation du féminin.

Oui, c’est le mérite de ce projet multiculturel qui a donné à voir des artistes dans la pratique de leur profession, dans la maîtrise de leur art, dans une posture sensible, créative, intéressante.

Alexis Paskine (France), Le Radeau de la Méduse, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Ils ont pris conscience que la couleur de la peau ne rend pas compte de la valeur d’un être humain.

Et ils ont jeté également un autre regard aux Noirs qui étaient là, les immigrés dans la rue qui ont aussi une valeur, des choses à apporter, et ils ne le peuvent pas, vu les conditions difficiles qui leur ôtent la possibilité de s’exprimer, qui leur permettent difficilement de réaliser des choses. La leçon qu’on a tirée de cette expérience interculturelle, public comme artistes italiens et étrangers, c’est qu’on n’est pas si différent. Et c’est, à ce moment, qu’on parle d’individu à individu. Comme c’est, d’ailleurs, le cas, dans les Confessions d’une Sardine sans tête, avec cette femme qui tombe amoureuse de Fabius Mortimer, l’artiste peintre qui s’attache à l’homme et sent en lui une fragilité, perçoit quelque chose grâce à sa sensibilité d’artiste. Malheureusement, les parents n’ont pas cette sensibilité. Ils n’ont pas fait l’aller-retour – la notion que j’ai développée lors de notre précédente entrevue, et ils continuent à tourner dans la norme, à se référer à ces repères.

Kiluanji Kia Henda (Angola), The Great Italian Nude, 2010, exposition Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Ils sont dans la reproduction de l’ordre établi, du système qu’ils connaissent et privilégient au détriment des sentiments de leur fille.

Oui, leur fille aînée, Laura. Ils lui opposent un non sec. On ne veut pas d’un Noir ! Ils menacent même de la déshériter.

Délio Jasse (Angola), Série Pontus 2012, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

En tant qu’artiste et citoyen vivant dans une société de banalisation des préjugés, comment inquiète-t-on la représentation figée de l’imaginaire dominant ? Comment travaille-t-on sur la représentation de la représentation ?

Pratiquement, quand on me refuse l’accès à ma francité, je me retourne vers ma congolité.

Andrew Tshabangu (Afrique du Sud), série City in Transition 2004, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

Congolité ?

Le terme congolité ne rime pas avec nationalité. Il court beaucoup loin que la nation et résume au plus près la somme d’expériences acquises au cours de mes voyages et de mes découvertes. Congolité au sens où l’entendait le poète Tchicaya Utam’si : l’énergie du voyageur et la houle du fleuve qui bruit au loin. J’ai ce ressort-là, cette ressource-là. Mais je pense aux jeunes nés à Montreuil ou à Belleville de parents et parfois de grands-parents nés ici et à qui on oppose ce refus de génération en génération. Comment vivent-ils avec tous ces préjugés sur le front ?

Aïda Muluneh (Éthiopie), Denkinesh birth on ground, 2016, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

L’intolérance des normes sociales qui préexistent à l’individu fait qu’un Noir diplômé n’est pas un diplômé, mais un Noir. Qu’un jeune, sorti du conservatoire et capable de jouer Shakespeare ou Genet, est voué à de la figuration stéréotypée, incarner les clichés, le dealer, le délinquant, le domestique, et si c’est une femme, la nounou, la femme de ménage ou la prostituée. La perpétuation du mépris, c’est que les Noirs, ayant grandi ici et dont l’écriture interroge la société qu’ils connaissent, sont des voix ignorées par les maisons d’édition.

Pourquoi ? Parce que le discours des politiques entretient l’illusion que ce ne sont pas des vrais Français. Je vois ces jeunes noirs et autres, je les croise dans la rue ou ailleurs, et je me dis, ce sont des vrais Français. L’évidence me saute aux yeux, ce sont de vrais Français, pardi !

Mouna Karray (Tunisie), Nobody Will Talk About Us, 2012-2015, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

La dénonciation ou la protestation des discriminés s’élève contre un double langage qui brandit, d’un côté, la désapprobation morale, ce n’est pas bien, pas gentil d’être raciste et, de l’autre, entretient un sentiment de plus grande légitimité du groupe qui, consciemment ou non, est en position de supériorité sociale. La conséquence concrète, c’est la compétence niée des laissés-pour-compte, le talent gâché des citoyens de seconde zone. Mais la déqualification d’une partie de la population, ce phénomène ne peut guère être nommé dans nos sociétés qui – c’est ça le paradoxe – ont pourtant développé une passion de la liberté d’expression. Comme si, s’agissant du tort fait aux Noirs, il allait de soi, que ce n’est pas des droits de l’homme qu’on parle.

C’est bien là la part du discours politique. Le poids d’un discours qui ne prend pas en compte les complexités l’être humain. Ce n’est pas pour rien que j’insiste sur la notion de l’aller-retour. La dynamique du va-et-vient entre le point de départ et le point d’arrivée, entre le décor et l’envers du décor, entre la façade et l’arrière-cour, son mérite, qu’on soit Congolais, Sénégalais, ou Français, c’est offrir des outils pour scruter, questionner, décrire, comprendre, appréhender. Ces jeunes dits de « seconde zone » sont dans le plan et manquent d’arrière-plan. Parce qu’ils n’ont pas l’occasion d’accomplir l’aller-retour, ils sont en colère. Cet aller-retour entre eux et eux-mêmes qui remet les actes et les choses en perspective, et reconstitue de l’épaisseur vivante et du sens. Dans mon travail d’écriture comme dans mon travail sur la pédagogie sur les arts, je me dis qu’il faut donner aux jeunes et aussi aux moins jeunes ce qui leur manque pour sortir de la dénonciation, dépasser la protestation. Ils ont besoin de l’aller-retour, de ce mouvement d’ouverture sur l’arrière-plan qui permet de faire des liens et d’avoir un autre regard sur la réalité. Je me dis aussi qu’il faut développer, comme le font les Afro-Américains, des réponses à plusieurs niveaux. Le niveau de la dénonciation et de la protestation de la situation où on se voit refuser les droits réels et la possibilité d’exister en est une chose. L’autre niveau à investir est celui de la construction qui s’appuie sur la réflexion et la conscience de qui on est. Donc j’en reviens à la démarche de l’arrière-plan à construire. C’est un effort, un travail qui s’accomplit en se regroupant et en échangeant. Il faut constituer ou rejoindre des associations, des collectifs, des cercles de discussion, bref des groupes de soutien des individus et des projets qui fédèrent les énergies, favorisent l’émulation, diffusent de l’information pour soi et à destination des autres, mettent en avant des productions culturelles…

Akinbode Akinbiyi, Victoria Island, Lagos, 2008, Afriques Capitales, La Villette, juin 2017

En résumé, de l’activité qui promeut un discours sur soi valorisant, car complexe et nuancé.

C’est ça, des activités et des discours qui offrent des représentations justes et encouragent l’être humain dans sa complexité. Il m’apparaît nécessaire de noter que si les hommes dits « Noirs » peuvent être différents les uns des autres, selon qu’ils sont nés ici ou ailleurs, il est indéniable qu’au-delà de leurs niveaux de vie et d’instruction, au-delà de leurs religions, ils nourrissent le même dessein que tous les êtres humains qui peuplent la terre : vivre librement et dignement. Je dirai en guise de conclusion que le moi n’a pas de race et que les folies et les odeurs ne s’expriment pas qu’en noir et en blanc. La nature est bien plus sage que nous.

Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, le dramaturge, poète, conteur, enseignant Guy Alexandre Sounda a créé Vues d’ici & Vents d’ailleurs, le festival international des arts solidaires. Il est l’auteur d’un premier roman Confessions d’une sardine sans tête (découvrir ici), publié, en 2016, par les Éditions sur le fil, roman qui a reçu le Prix Éthiophile 2017 (lire ici).

On se quitte avec Human de Rag’n’Bone Man :

Maybe I’m foolish, maybe I’m blind

Peut-être suis-je idiot, peut-être suis-je aveugle

Thinking I can see through this and see what’s behind

De penser que je peux voir à travers ça et voir ce qu’il y a derrière

Got no way to prove it so maybe I’m blind

Pas moyen de le prouver alors peut-être que je suis aveugle

But I’m only human after all, I’m only human after all

Mais je ne suis qu’un être humain, je ne suis qu’un être humain après tout

Don’t put your blame on me (x2)

Ne me rejetez pas votre faute

0 commentaires