Aëla Labbé la fugueuse en beauté

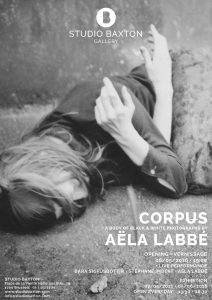

Affiche de l’expo Corpus au Studio Baxton

Portrait d’Aëla Labbé lors du vernissage de l’expo Corpus, au Studio Baxton

Quelque chose d’important est passé. S’est arrêté. C’est l’histoire d’un secret. Un secret profond. Douloureux. Invoulu. Comment le confesser ? À voix basse ? Du bout des lèvres, dans un semi-murmure doux et dérangeant au creux de l’oreille.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, mai 2016, Bruxelles

C’est l’histoire du plus commun secret du monde. Un secret de sablier sacré et sorcier. Aëla Labbé, l’intuitive grande gamine, en offre la divination dans un présent mystérieux. On y aperçoit les gestes et les émotions par quoi le corps vif se manifeste dans ce qu’il a de plus dérobé et destructible : la langue du corps juvénile n’est-elle pas aussi indéchiffrable que la langue des oiseaux ?

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Nous avons tous été petits. Nous avons peut-être même tous été oiseau. Mais voilà, c’est révolu et pourtant c’est de l’en nous, quelque part, ça demeure drôlement là dans le théâtre de nos membres en tête-à-tête avec les ruminations brumeuses d’un bizarre paradis enfoui et barricadé.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

La beauté pas banale et voilée du travail d’Aëla Labbé se niche dans la relation instinctive à l’espace naturel ou de la demeure hantée, le rapport à l’intime souterrain : boîtes mélancoliques et carnets personnels, collections de précieuses pièces rapportées, de petits papiers, pétales et choses chéries dont le mine de rien fané compose une merveilleuse mosaïque chinée dans une autre réalité.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

La photographe, qui a grandi sans devenir adulte, jouit du don fabuleux d’Alice. En, tombant dans le trou du viseur et en, tour à tour, passant devant et derrière l’objectif, elle passe derrière les miroirs.

Seulement les miroirs sont brisés. Est-ce la mémoire facettée de l’artiste ? de l’amoureuse en éternelle ado à défaut d’enfant ? Est-ce la narration nocturne du roman familial ? Où est l’autobiographie? Où est la fiction ?

La trace est brouillée, la figure en disparition, la bouche bâillonnée et cependant tout est sincère.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Dans le jeu authentique, dans ce jeu de cache-cache d’une sensualité lasse, les images sont parfaitement volées et l’esthétique, étrangeté rêvée au bord du gouffre, du vide fantomatique de l’angoisse.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Les êtres ont l’air magique.

Mouvants ou figés, ils semblent appartenir à un ordre à eux, légèrement inquiétant, comme chez Lewis Carroll. S’élancer sur la trace fugitive de leur apparition, toujours empreinte de retrait, c’est être touché par la grâce. Une grâce d’Ophélie, danseuse aquatique à son insu, dont on oublie le chagrin de la mort tant la vision flottante d’ensommeillée est belle.

Aëla Labbé, vernissage Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Dans une sensation moins de désincarnation que d’évanescence, Aëla Labbé dit que rien ne nous appartient, même pas notre corps dont on croit pouvoir disposer et qui, au fond, ne se laisse pas manipuler : l’usage n’autorise pas tous les abus.

Le ravissement vient aussi de la qualité argentique, renforçant la sensation du temps qui passe, mais que fait durer la nostalgie de la prime jeunesse.

Oui, cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, dans cette œuvre, quelque chose d’important est passé. S’il demeure intangible en partie, c’est du fait du regard amoureux d’Aëla Labbé qui chuchote :

« Prendre puissance sur, c’est souiller. Posséder, c’est souiller. Aimer purement, c’est consentir à la distance… »

Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

Apprécions tout ça sur l’étonnant chanté, vocalisé, murmurant, expérimental Last song de Meredith Monk, une incroyable artiste.

Infos :

Vous pouvez retrouvez Aëla Labbé sur FACEBOOK et Flickr.

Aëla Labbé, l’exposition Corpus au Studio Baxton, 2016, Bruxelles

Studio Baxton

L’exposition Corpus d’Aëla Labbé est au Studio Baxton jusqu’au 5 juin 2016.

Dédié au procédé du collodion humide, le Studio Baxton est un endroit fascinant au centre de Bruxelles, dont, si vous êtes rêveurs, contemplatifs ou juste amateurs de beau, je vous prescrits vivement la fréquentation.

Dédié au procédé du collodion humide, le Studio Baxton est un endroit fascinant au centre de Bruxelles, dont, si vous êtes rêveurs, contemplatifs ou juste amateurs de beau, je vous prescrits vivement la fréquentation.

Studio Baxon

Studio Baxon

0 commentaires